■ 李 宣 华

土生土长在将乐,并在当地文化部门工作过多年的我,时不时会在脑海里蹦出这么个问题:将乐素有“文化古邑”美誉,那么,撑起这一殊荣的支点有哪些呢?

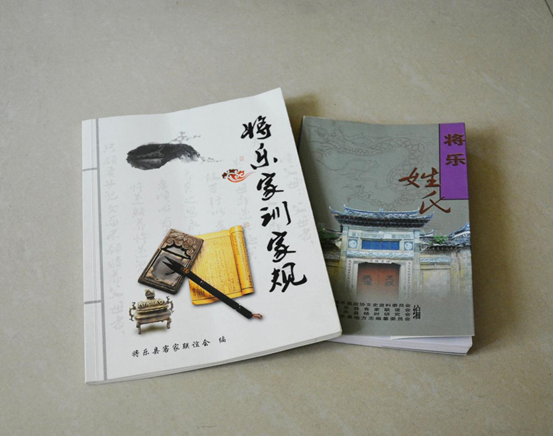

早在新石器时代,将乐就有古人类聚居,三国吴景帝孙休永安三年(公元260年)置县,属建安郡,为闽越地最早建县的九个古县之一。今天的将乐,古韵流芳,是福建省文物大县,是文化部授予的“中国民间文化艺术之乡”。被称为“将乐三绝”的擂茶、龙池砚、西山纸,这些可知可感的文化屐痕,的确都能够说明一些问题。可我总是隐约感觉,仅此还不够,作为一个文化古县,连贯古今的文化传承应该还有更丰富的内涵。直至拿到由将乐县客家联谊会编辑出版的《将乐家训家规》一书,流连其间,我仿佛找到了想要的答案。

查阅手头的一本1989年版《辞海》,其对“家训”一词的注解是:①父母对子女的训导;②父祖为子孙写的训导之辞。点击“百度”搜索,其解释更加概括和简洁明了:家训是指对子孙立身处世、持家治业的教诲。家和万事兴,“齐家、治国、平天下”,家庭教育是每个人的成长根基。毋庸置疑,家训、家规对家风的形成,对每个人的成长,都可能产生十分重要的影响。细读《将乐家训家规》,我最大的感触便是,不管赵钱孙李哪一姓氏,也不管其族谱中记录的“家训”内容长短,几乎如出一辙,不可或缺地把读书和为人、劝善、警世等训言训辞一道摆上重要议程。

将乐自古以来人才辈出,这和当地蔚然成风、一以贯之的尊师重教之风是分不开的。为世人留下“程门立雪”佳话典故的将乐先贤——被尊奉为“闽儒鼻祖”、“程氏正宗”的北宋著名大理学家杨时,就是其中的一个典范。翻阅杨时后裔的族谱家训,足见其对读书的重视。明代《弘农杨氏家训》共32字:“勤耕务读,敦伦孝亲,卑无犯上,富莫骄贫,居仁由义,睦族和宗,布衣菲食,气忍家宁。”字字珠玑,把读书排列训言首位。相比之下,清代的《弘农杨氏家训》内容更加丰富,长达千余字,分顺父母、睦兄弟、和宗族、完国赋、务勤俭、勤耕读、谨丧祭、慎嫁娶、安本分、禁非为、守公法、记铭言等12个条目细述。在“勤耕读”中这样写道:我祖教诲,守祖宗一脉相传,克勤克俭;教儿孙奉行正道,宜读宜耕。耕读者,遂生复性之良策也。王政首重,农桑大学,必先明德。语云“地内出黄金,一字值千金”,又古训曰“少壮不努力,老大徒伤悲”,“有志者,事竟成”,“一夫不耕,或受之饥”,又曰“子孙虽愚,经书不可不读”。凡我族人,当勤耕读也。

书是人类进步的阶梯。杨氏家训苦口婆心,承载着祖祖辈辈对后代的“耕读”策鞭,蕴涵丰富,深意绵长。正是杨氏家族对读书的重视,其子孙后代人才辈出,仅杨时子孙三代便出了12名进士,在当地传为美谈。

查阅史籍得悉,宋代福建第一个考中武状元的汤鴬,便是将乐人。南宋绍兴二十一年(1151年),汤鴬从三千武举中脱颖而出,授琼州路南安军。他两次率军出征平定叛乱,后遭手下叛将暗算,命陨沙场,年仅36岁,“琼民感德,立祠祀焉”。如今,已在将乐繁衍生息千余年的汤鴬家族,长于兼容,尚武崇文。其《汤氏家训》中就读书励志专门安排“课诗书”一章节,语重心长地激励子子孙孙:增光门第,诵诗读书。辛勤搜讨,讹辨鲁鱼。一生职业,万事权舆。库储元凯,帷下仲舒。知人论世,莫负居诸。

据将乐政协文史资料委员会、将乐县客家联谊会等部门编辑出版的《将乐姓氏》一书记载:将乐全县在册姓氏313个,萧姓是超过1万人口的“三大姓”之一,分布县内56个村。如今这些村落都十分重视读书,村里专门为考上大学的学生设立“人才榜”,安排专门资金对这些高考中榜的学子进行奖励。其《萧氏家训》这样写道:教子弟以读经书,学正业以戒嬉游……

冯姓是将乐县不足2000人口的一个姓氏。该姓先祖在将乐也是常出高人,宋代的冯梦得便是其中的一个佼佼者。他官至礼部尚书,为官清廉,因“敢死谏,不避斧钺”而“时号名臣”,文天祥曾称赞他有“巨才洪识,卓越大臣之表”。其后裔编著的《冯氏家训》严训子孙当“奋志读书”:圣贤以经书昭示万世,后人明理以正其行也。故古者立德立言立功,上之为真。儒将良臣光昭史册,次亦登科发甲,号称名门。族中务须延师课子以其候于有成。

《陈氏家训》重视“农耕士读”,《傅氏家训》劝诫后人“经书当读”,《黄氏家训》指出“人莫先于孝友,学莫先于读书”…… 不论大族小姓,“家训励志勤耕读”仿佛成了将乐各姓族人约定俗成的一个定律。不遗余力地引导子孙后代到书山攀登,到知识的海洋寻觅,一个个这样厚实质朴的家训积淀,成为提高当地子民文化涵养和道德情操的领航标,源源不断地为“文化古邑”的形成注入了源头活水。

(本文作者系将乐县委宣传部主任科员)