■ 李 显 淮

经福建省政府批准、国家教委备案,三明职业大学于1983年创办。当时正逢改革开放之初,百业待兴,人才奇缺,职业大学如雨后春笋在全国各地应运而生。当时的三明地委书记邓超同志高瞻远瞩,提出创办三明职业大学的设想,1982年就储备了12名应届大学本科毕业生作为三明职业大学的预备师资力量。1983年初,邓超书记决定创办三明职业大学,亲自兼任校长,从地区文化局调洪广大局长任三明职业大学党委副书记,从三明师专调马长光同志任三明职业大学常务副校长,由他们两人负责筹建三明职业大学。1983年3月借用三明师范附小两间教室作为办公地点,派了三路人马奔赴全国各地引进人才。6月,借用三明市委党校(现三明学院三元校区)作为职业大学临时办学地点。8月,参加全省招生,共招收中文秘书专业学生40名、英语专业学生30名、水泥专业学生30名、干部专修班学员4名。1983年9月,三明职业大学正式开学,邓超同志亲自为学校题名和剪彩。三明职业大学当年创办,当年招生,当年开学,在短短的半年之内溶入了多少创办者的辛劳和汗水,这期间的酸甜苦辣是可想而知的。

作者于1983年5月从中国科学院福建物质结构研究所二部调三明职业大学工作,当时马校长要我负责人才引进工作,得以参加了当年的创建工作,现对当年的一些事作一些回忆,以纪念第一代的创建领导人。

不拘一格引进人才

创办一所大学,师资是关键。市委、市政府对三明职业大学的人才引进工作十分重视,一路开绿灯,只要我们调某位中级职称以上教师,宣传部、人事局立即签发,半天之内就可以将一个人的调动手续全部办完。记得有一次我去办一位引进人员的调动手续,马校长亲自坐镇市委宣传部,我从宣传部盖完印再到人事局办理调动手续,用了不到一个小时。有一位引进人员单位不肯放人,马校长要他一家人先来我校工作,拿两份工资,在当时的改革开放初期,这种举措是要冒很大风险的。当时财务科说有点违反财务制度,马校长说:“我负责,你们只管发就行!”引进的教师没宿舍住,市里马上花50万元购买一幢36套的商品房,并拨给一幢30套(当时三明市可称一流的)高标准的住房为引进高职人员居住。仅一年时间,从北京、上海、西安、郑州、贵阳、昆明、包头、湖南、厦门、新疆等地引进了讲师、工程师、统计师、留学人员等中级知识分子13人,大学助教5人,他们都走上了教学岗位,成为系主任或教学骨干,为三明职业大学的创建和发展立下了汗马功劳。

老马识途 鼓吹电脑

20世纪80年代,由于电子技术和电子计算机的广泛应用,在全世界范围推动了一场新技术革命。马校长在读了托夫勒的《第三次浪潮》后,认识到新技术革命的重点是每个人必须学会使用电子计算机即电脑,将来的社会必定通过电脑的普及实现信息化,必定是一个信息资源被高度有效地利用的社会。正是有了这样高度的认识,马校长奔走于市委、市政府的各个有关部门,大力鼓吹学电脑。当时市委、市政府的领导和工作人员一见到马校长就说“马电脑来了,马电脑来了!”在他的奔走呼号下,由当时的三明市副市长林去存主持,以三明职业大学现有的电子技术人员为主体,连续办了三明市微电脑技术开发服务中心首期和二期培训班,在当时的三明市掀起了一股学电脑的热潮,为三明市电子信息化的应用打下了扎实的基础。

举办首届书法展

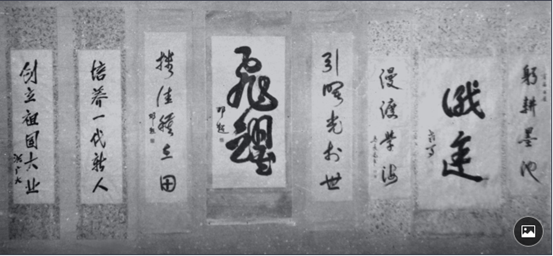

三明职业大学的开创者们不仅对自然科学十分重视,对人文科学也十分重视。书法是我国古代的文化遗产,是中华民族独树一帜、炎黄子孙引以为自豪的艺术瑰宝。为了继承和发扬祖国的书法艺术,鼓励学生学习书法,在马校长的热情支持下,三明职业大学于1985年5月31日举行了首届书法展览。市人大主任兼三明职业大学校长邓超同志、三明书法院副院长涂大楷同志及有关单位来宾莅临指导,并当场挥毫献技。

邓超校长选送的作品正幅上着墨“飞跃”二字,两旁对句是“引曙光于世,播佳种在田”,现场挥毫题词是“将来都在望,当今最为贵”,借此勉励三明职业大学的师生落实党的十二届三中全会精神,取得新成就。马长光校长欣然应和,其中堂为“识途”,旁联为“躬耕墨池,漫渡学海”。洪广大书记则以“培养一代新人,创立祖国大业”来表达三明职业大学师生不负党和人民的嘱托,努力钻研,献身四化的决心。

校领导作表率,在全校掀起了一股学习书法的热潮,带动和丰富了师生的业余生活,涌现出陈金清、张祖才等一批学生书法家。

(本文作者系原三明职业大学副校长)