■ 钟 琼 奎

蔡其矫来建宁,也许是因为缘分吧,建宁的文艺工作者能有机会和我们心中敬仰已久德高望重的著名诗人蔡其矫相谈相聚,应是人生中的一件幸事,这次会面给建宁诗友的心灵留下了美好的回忆,大家受益匪浅以至久久难以忘怀。

那是1995年9月,我去参加省文联工作会议,蔡老来到我们会议的住处——福州天峰宾馆找霞浦县文联的汤养宗先生,谈话之中,听说我是建宁县文联的便十分高兴,他对我说:“福建的各县市我都走访过,惟有建宁一县还没有走访,在我有生之年,一定要到莲乡走走。你是老钟,一位莲乡诗人,到时你带路,看看著名莲乡、革命老区的山山水水,探望那里的诗友,品尝一下建莲的芳香。”我当即回答:“热烈欢迎蔡老早日到莲乡指导工作”。蔡老真是说到做到,1996年5月,蔡老竟只身一人,从福州乘坐大巴直抵建宁,时任县委常委、县委宣传部部长曹建华和县文联的领导热情地接待了他。当年,蔡老已79岁高龄,可看上去比实际年龄要年轻得多,身体十分健壮,已整整坐了一天在山区公路上行驶的车,却一点也不觉得疲倦。

蔡其矫出生在晋江园坡村,1938年高中毕业后,奔赴延安,并开始在延安窑洞里写诗,是20世纪50年代新中国诗坛的一位著名诗人。他为了诗歌,放弃了前景可观的仕途。他说:“我觉得当一个诗人,做一个热爱生活、富有激情的诗人,在诗歌领域里做灵魂的冒险者,比当官好。”他曾任省作协、省文联主席,是一位热爱生活、富有激情的中国著名诗人。

蔡老是我们中学时代就十分崇敬的一位诗人,也是福建省乃至全国的一位有名望的诗人和作家,早年读他的诗,爱不释手,常被他诗中那浓郁的深情所吸引,以至于上高中、大学期间,我都曾模仿他的诗的风格,写了不少诗作。在福建师范学院中文系读书时,我曾聆听他给我们上的诗歌讲座,至今记忆犹新。可以说,我步入文坛,是从写诗开始,而蔡老是我的一位启蒙老师。如今,在我的书房里还珍藏着他不少的诗集。

在县文联办公室里,他和建宁的诗友、文艺工作者一一握手,他听完县文联主席的工作汇报后,对县文联几年来取得的成绩表示赞赏。接着,蔡老和大家促膝谈心,他面带笑容,谈笑风生,使大家无拘无束,轻松自如。他侃侃而谈,从自己的亲身经历入手,谈了如何深入生活、如何创作、怎样做人等问题,给大家诸多的教育和启迪。当我把出版的两本诗集《绿色的流韵》、《晴川碧草》赠予他,请他批评指正时,他说:“在报上读过你的诗,你的诗写得不错,鲜明的时代性和浓郁的地方色彩、乡土气息是你诗歌的一大特点,既有民歌的清新自然,又有古典诗词的雅致情韵,含蓄而有节奏感。”我说:“我只是喜欢、兴趣而已”。他便说:“喜欢就好,一切有成就者,首先就是从兴趣开始的。”然后,他便给与会的诗友、文友说了许多古今中外有杰出成就的诗人、作家的感人事迹,接着还给我们朗诵了不少深情并茂的诗句。整个气氛就像朋友久别重逢时那么热烈浓厚。

下午,他去西门看百口莲塘和黄花梨基地。百口莲塘的美丽景色和黄花梨的四溢香气深深地吸引着他,使他流连忘返,当即赋诗一首:《莲花》。大家听了妙不可言。在返县的路上,他要我们陪他去寻找资料,尽管是初夏,天气却很炎热,气温达摄氏33℃,可他兴趣盎然,找了一个单位又一个单位,大有找不到资料誓不罢休的气势。我们几次劝他:“算了吧,以后一定设法找到资料给你寄去。”他说:“只要有希望,总是要争取的。”仔细咀嚼他的话,越嚼越有味。功夫不负有心人,找到第四个单位,终于索取了他所需要的比较完整的资料。

第二天,我们约好8点钟到车站买票,我因有事稍迟了几分钟,赶到宾馆门口时,他已在等候了,一看到我,就火急火燎地拉着我就走,他说:“时间宝贵,轻易不能浪费。”待上车,司机一路按喇叭,噪音吵得人心烦,他感慨良久又无可奈何地说:“要是在国外,哪怕是在福州,这样的司机早被交警处罚了。”

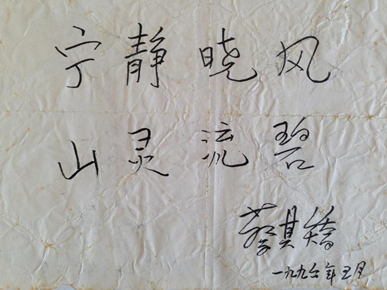

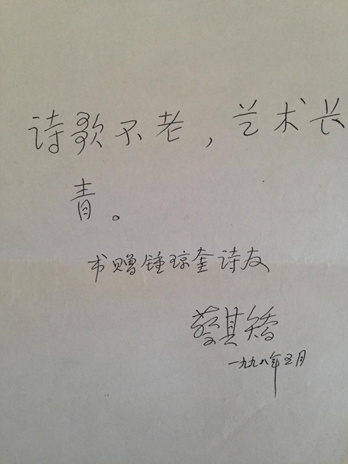

买完车票回到宾馆,稍作休息,我和小谢便向蔡老建议,为我俩题词和合影留念。蔡老欣然为我写下了“诗歌不老,艺术长青”的题字,并为我准备出版的两部著作题写了“山灵流碧”和“宁静晓风”的书名,也为小谢题写了“山城的百业千花,有待文字去传播”。然后,在县文联门口与诗友、文友一起合影,留下了宝贵的纪念。

如今,虽然已时过去十几年,但建宁的诗友、文友仍然常会忆起他当年情深意切的教诲之言,一种上进的情绪陡然增长,他那正直、对工作一丝不苟、关心培育人成长的优秀品格永远激励着我们进步。如今,蔡其矫已90多岁高龄,仍对自然、对山水、对花草、对一切形态的魅力保持追求和虔敬。他的诗有两个支撑着:一是爱情,二是旅游。他在为自己定立一个目标:走遍全中国,追寻历史文化痕迹。呵!好一个不老的蔡其矫!好一颗不老的诗心。

(本文作者系建宁县关工委常务副主任)