■ 林 强

红军的长征,是中国革命史上的奇迹,也是世界历史上前所未有的壮举。这次长征,在开始时是因为第五次反“围剿”失利而被迫进行的。当时作为中央苏区重要组成部分,又是闽赣省委和省苏所在地的宁化县,为了实现党中央的决策和红军的战略目标,全县广大军民不论在红军大规模战略转移的准备阶段,还是在长征的整个过程中,都作出了重大贡献,也付出了巨大牺牲。

一、宁化为长征作了大量准备工作,成为扩红及筹集军需的“模范县”。

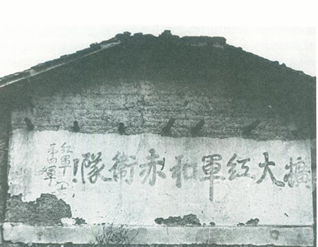

1934年4月,由于国民党军队集中优势兵力进攻中央根据地,红军军事上接连失利,造成大量减员、兵力不足,为此,中央苏区开展了声势浩大的“红五月”扩大红军突击运动。中共中央和中革军委决定在5、6、7三个月中扩大红军5万名。宁(化)清(流)归(化)苏区各地积极响应党中央的号召,立即掀起了“猛烈地扩大红军”的热潮。尽管此前,宁化县已率先开展扩红运动,参军人数达1460人,超额完成省苏下达的任务,后又扩大赤卫军3717名,还组织了1600名的运输人员,帮助红军搞运输、筑工事,在“红五月”运动中,又出现了许多区乡基干武装整连、整排地加入红军的动人情景。该县禾口乡农民张生源先后把两个儿子都送上前线,并表示说“可惜我太老了,不然我也要上前线。”为此,该县获得了“扩红模范县”的赞誉。据中央根据地的《红色中华》报道,至长征前夕的9月26日,宁化县又有200多人加入红军。

为了保证红军大规模战略转移的粮食供给,宁化人民倾其所有,支援自己的子弟兵。1934年6月2日,中共中央和中央人民委员会向中央根据地的各级党组织和苏维埃政府发出指示信,要求“紧急动员二十四万担粮食供红军”。闽赣省的宁化、泉上、彭湃、归化和福建省的长汀、兆征、汀东、新泉等县当即采取征集、借谷和开展节约运动等办法收集粮食。仅一个月时间,号称“苏区的乌克兰”的宁化县就收集7480担,超额完成了任务。同年7月,根据中共中央关于闽赣省“应以宁化为中心,切实加紧突击运动”的指示精神,中央政治局委员张闻天还亲临宁化县视察,并主持召开闽赣省战委会扩大会,对征粮、扩红、组织民工等作了进一步的动员部署,在闽赣省再次掀起收集粮食的高潮。宁化县从8月18日开始,仅半个月的时间,又收集了3.4万担粮食,并组织运输队,抢运粮食到指定的接收地点和部队。此外,宁化被服厂等在主力红军长征前夕,还夜以继日地生产了大量军需用品,支援红军的战略转移。红军长征时,战士们都感激地说:“我们吃的、穿的、用的,都凝集着苏区人民的深情厚谊。”

二、宁化县是长征出发地之一,在长征突围中,宁化子弟兵浴血奋战,战绩卓著。

1934年10月初,国民党军加紧向中央根据地的腹地推进,反“围剿”作战的形势更加严重,中央红军主力被迫实行战略转移。10月8日,中革军委确定参加战略转移的有中央红军第一、二、五、八、九军团,以及由中共中央、中革军委机关直属队编成的军委第一纵队、第二纵队,总共86859人,其中福建子弟兵有3万人(宁化籍近3000人)。分别从福建长汀、宁化和江西瑞金、于都出发。从宁化出发的中央主力红军有以下几个部分:一是广昌战役后,红军撤向江西石城以北地区时,驻防宁化西部凤凰山的红三军团第四师(师长洪超、政委黄克诚),出发时红三军团代号为“福州”,第四师代号为“赣州”。二是驻扎宁化淮土一带的中央直属炮营,出发后编入军委第一纵队第三梯队(队长兼政委贺诚);三是1934年9月底从石城撤入宁化隘门驻防的少共同际师的一个团;四是1934年9月底驻扎宁化上曹坊、下曹坊、滑石一带的红九军团后方机关和设在宁化方田沙罗坝的红三军团医院及一部分伤员病号。1934年10月6日至8日,上述部队先后从宁化西南的大王、凤凰山、隘门、曹坊一带出发长征。

在长征期间,以宁化子弟兵为主的红三军团第四师,参加的主要战役、战斗有:一是1934年10月21日至25日,在江西省赣县、信丰县参加突破敌人第一道封锁线的战斗,第四师首先突破了敌人的封锁线,洪超师长不幸中弹牺牲,年仅25岁,第四师师长由张宗逊继任;二是1934年11月25日至12月1日在湖南全州至广西兴安的湘江两岸,参加湘江战役,红三军团以第四师为先头师,掩护军委第一、二纵队渡江,战役虽然歼敌数千,但红军伤亡惨重,损失近一半;三是1935年1月3日至6日在贵州省余庆、瓮安、开阳一带,参加突破乌江战斗,红三军团第四师担负先遣团侦察任务,突破乌江后智取遵义城;四是1935年3月15日在贵州省仁怀县参加鲁班场战斗,激战4小时,歼敌400余人,第三次渡过赤水河;五是1935年5月20日至5月25日在四川省冕宁县安顺场,参加强渡大渡河战斗。此后红三军团翻越雪山,改编为陕甘支队第二纵队,于1935年10月19日到达陕北吴起镇,胜利结束长征。

三、宁化是第二战场的组成部分,有力地支援和配合了红军主力的战略行动。

从红军长征开始到抗战全面爆发之间,在我国同时展现了两个战场。第一个是红军主力在长征途中及其在陕甘晋战场上的斗争,这是主战场;第二个是留在南方八省的第十五个游击区,坚持了艰苦卓绝的三年游击战争。两个战场相互策应,有力地推动着中国革命战争由低潮走入高潮。

宁化是坚持南方三年游击战争的闽赣边游击区重要组成部分。该游击区开始一段时间的革命斗争,是中共中央分局和中央政府办事处的直接领导下进行的。1934年10月,中央主力红军战略转移后,中央苏区全部陷落。国民党反动派随即调动16个正规师和地方反动武装共20万兵力,扑向闽西、闽南、闽北、闽东、闽赣边、闽中六个游击区,进行残酷的轮番“清剿”。并施用保甲,连坐,计口售粮、售盐等手段,妄图切断红军游击队和人民群众的联系,把游击队困死、饿死在山上。福建各游击区红军游击队和人民群众并没有屈服,而是奋起战斗,展开艰苦卓绝的游击战争,继续“牵住敌人的尾巴,让长征红军大踏步前进”。面对敌军的大举“清剿”,中共宁化县委领导的游击武装,在牵制、阻击敌人后即转移到方田乡泗坑村的田螺髻。但因敌我力量过于悬殊,游击武装浴血搏斗,直到弹尽粮绝,大部分游击队员壮烈牺牲。烈士的鲜血染红了田螺髻。宁化人民就是在这样艰难困苦的条件下,坚持了三年之久的游击战争,在战略上配合了红军主力的行动,完成了党所赋予的任务,保持了革命的战略支点,为中国革命的胜利作出了重大贡献。

(作者系中共福建省委党史研究室巡视员、研究员)