■ 郑 德 兴

今年是中国工农红军长征胜利80周年,本文就“铁军”前身的红军游击队在三明境域内艰苦的三年游击战争作一概述,以饮水思源,铭记历史。

1934年10月,中央红军被迫实行战略转移,开始长征。为了坚持中央苏区的革命斗争,中共中央和中革军委决定留下一部分红军作为坚持苏区武装斗争的骨干,以保卫中央苏区、保卫土地革命的胜利果实,在中央苏区周围开展游击战争,准备在适当时期配合主力红军在有利条件下进行反击,恢复中央苏区。其中,我省留下的红军主要有福建省军区独立第8、9、19、20团,闽粤赣省军区独立第12、17、18、24团。在三明(闽西北)活动的红军主要是福建省军区独立第九团,闽粤赣军区12团、17团、18团(其中第17、18团是由宁(化)清(流)归(化)建(宁)泰(宁)苏区的地方武装组建的)和闽北独立师。他们在极其艰苦的环境中,坚持了三年游击战争。

从三明境域内红军游击队的斗争进程来看,以闽粤赣省军区的失利为分水岭,大致可分为前后两个阶段。

一是坚持错误的战略方针,闽赣军区失利。

主力红军长征后,国民党军对苏区采取了惨无人道的“清剿”活动。苏区群众遭到了血腥屠杀。仅建宁就有4000多名苏区干群遭屠杀,1000余座房屋被烧毁,37个村庄被焚为焦土,90余万斤粮被劫,宁化被烧毁房屋近1.6万间,被灭绝的家庭有5500多户,被杀害的群众近3300人,被抓走的有2300多人,下落不明的有3300多人;土地荒芜近3.5万亩,饿死者达2.3万多人。国民党军所到之处,血流遍地,一片废墟。面对国民党军的反复“清剿”和血腥镇压,我苏区军民进行英勇顽强的抵抗。

1934年11月7日,敌52师进犯归化,占领了归化城和胡坊等区域。闽粤赣军区所部和归化游击队与敌激战后撤往清流。敌52师进犯归化后,进一步向清流、宁化逼进,敌以5000余兵力兵分两路夹击清流守军,此时,城内防卫力量仅有闽粤赣18团一部和县、区、乡苏干部600余人,敌我力量对比十分悬殊,但闽粤赣军区的领导者没有审时度势,却指示清流“备足粮食,坚师城池”,以区区600余人与敌展开正面搏杀。此役,清流军民付出了巨大的代价,县委书记林圣才等60多名苏区干部壮烈牺牲,100多名干部被俘,最终被敌杀害。在同一时期,在建宁的游击斗争也出现了类似的情形。1934年10月,建宁县委带领队伍退守客坊的水尾村时,号召群众“紧急动员起来,为保卫罗(源)客(坊)升(东)中(畲)而战!”一大批苏区群众拿起梭镖、土铳、大刀投入游击战争。11月,建宁县委将在水尾村的机关人员、独立团、游击队组编为闽粤赣基干游击队,共有1000余人,9个小队。集中兵力在水尾、罗源、客坊、升东、中畲、伊家和闽赣边区一带展开了反“清剿”斗争。最终于惨败而告终。

在这极度恶劣的环境下,闽粤赣省部队和工作团仍坚持着艰苦的斗争。1935年3月下旬,部队转移到将乐境内的一个山村时,省委还在此召开了一次有500余人参加的军民动员大会。号召全体军民,坚定信念,坚持艰苦的游击战争。会后,他们在延(平)顺(昌)一带打游击,打土豪筹款,拦截敌军车,造成顺(昌)将(乐)、延(平)建(瓯)、延(平)顺(昌)公路交通一时中断,震惊了闽北的敌“进剿”军。

1935年3月,12团在归化的沙溪和莘口坊欲与省委闽粤赣省工作团汇合时,遭敌52师311团攻击,伤亡200余人,后转移到归化的胡坊,不久又被敌打散。17、18团此时在清流与归化间的邱坊、谢地、林畲一带活动,但屡遭敌伏击,队伍有生力量受到严重的损失。4月初,17、18团余部接到闽粤赣省军区的命令,向闽中南转移。队伍从永安经大田进入仙游境内,不料与敌遭遇,队伍被打散未能与闽粤赣省委汇合,一部分指战员冲破重重封锁,返回闽西北境内。在宁化与连城边界坚持游击斗争,最后这支仅余100多人的队伍转移到(龙)岩连(城)宁(洋)①(宁洋县,始建于明朝隆庆元年(公元1567年)。1956年8月国务院决定撤销宁洋县建制,分别划给了永安、漳平、龙岩三县(市)管辖),与红9团会合,坚持了三年游击战争。此是后话。

在这次向闽中南转移的行动中,闽赣省委、闽赣省军区,虽最终到达目的地,但仍未跳出敌人的包围圈。在强敌围追堵截斗争环境日趋恶化的情况下,闽赣省军区主要领导人排挤和摆脱省委领导,掌握了闽赣省领导机关的实际权力,在队伍中造成了“枪指挥党 ”的极其错误的严重局面。之后,他们消极抵御,退却逃跑,最后交枪投敌,致使闽赣省苏的运动遭到失败,闽赣省军区及其武装力量完全丧失。

二是长期有效的游击战,革命红旗永不倒。

活跃在三明西南部永安、清流、宁化活动的红九团、明光独立营和在西北部的将乐、泰宁、建宁活动的闽北独立师,逐步克服了“左”倾冒险主义的影响,采取了正确的游击方针,开展了长期有效的游击战争,逐渐在国民党统治区站稳了脚跟,使革命星火熊熊燃烧起来。

——活跃在三明西南部的红九团

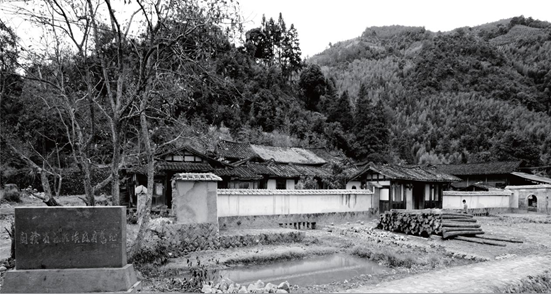

福建省军区独立第9团(简称红9团)早在中央红军长征前的1934年3月就在岩连宁一带活动。他们在永安南部地区活动十分活跃,智取了宁洋县,协同红七军团攻占了永安城。队伍撤离永安城后,还横扫了肆虐于连城的姑田、赖源,宁洋的大吴地,永安的西洋、林田、苦竹、大陶、小陶等周围的华仰侨、周焕文的地方团匪。1934年11月,红9团恢复并建立了以宁洋东坑的凤村为中心的纵横300余里、人口四五万的根据地。

中央红军长征后,红九团与中央分局、福建省委失去了联系,一时成为敌后孤军。在这紧急关头,红九团的主要领导人,对形势作了独立和较为准确的判断,确定以保存实力为目的,开展灵活机动的游击战争,以应对国民党军的“清剿”。随着反“清剿”的不断深入,福建军区第二分区司令部率领机关本部和明光独立营和先前突围出来的闽赣军区第17、18团的100多名战士先后到达红9团所在地与红9团会合。

1935年3、4月闽,闽西军政委员会和闽西南军政委员会先后召开,会议正确地分析了形势,明确指出,在红军主力北上长征,大敌当前的形势下,闽西南革命武装的任务“保卫苏区,等待主力回头”应转变为在敌后开展广泛的、独立自主的游击战争,并且制订一系列与这一任务相适应的正确方针及作战部署。在军事上创造发展了化整为零的“武装政治工作队”,直接依靠地方党组织和革命群众,造成“烽烟遍地”,采取“散兵狙击”等斗争形式;在政策上创造发展了“白皮红心”等斗争形式;在经济上武装支持并发动农民群众保卫土地和自身利益。党和红军正是通过依靠群众,团结各界,镇反肃叛,有效地保存自己,主动地打击敌人,经受了血与火的考验并不断取得斗争的胜利。

红九团刘汉、温含珍、邱尚聪率领的第2营(原闽赣省军区17、18团的人员已编入该营)在永安、清流交界地区坚持游击战争。这支队伍在敌“清剿”军的包围中,避开敌正规军,巧妙地引开敌人,分散到敌人力量薄弱的地区去,组织小部队活动,骚扰敌人;同时秘密组织群众,在艰苦的环境中建立起新的基点。

1936年1月1日,随着国内形势的变化,闽西南军政委员会召开了第二次会议,将闽西红军游击队改称为“中国工农红军闽西南抗日讨蒋军”,并把4个作战分区编为3个分区,下辖7个支队,岩连宁的部队改称为第一支队。改编后,第一支队由龙岩溪口出发向宁(洋)清(流)连 (城)边境出击。在正确的游击战争方针指导下,红军游击队紧紧依靠人民群众,灵活巧妙,出奇制胜。1月中旬,第一支队活跃于归化的胡坊,宁化的安乐、曹坊、碗窑上等地,使敌军第52师震惊不已。2月底,第一支队到清流、永安一带游击,并在永安小陶打了一个漂亮的伏击战,截敌军第十师后方辎重队,缴获几十匹马和大量弹药。接着在马池塘伏击敌军第52师1个营,缴获轻机枪、步枪100余支(挺)。3月,又连续在清流下洋、古泽源一带活动。国民党清流县政府立即发出严密防范的命令,以防红军游击队的攻击。随后,第一支队又一举袭击了溪口镇,歼敌100余人,缴获步枪60余支、冲锋枪2支。4月下旬,第一支队从姑田进入清流、连城、永安边的上坪、下坪活动。国民党军连遭打击之后不敢轻举妄动,反动民团更是龟缩在碉堡中不敢下乡,大片的游击根据地得以恢复,红军已能在山区公开活动,游击队便衣武装也可在大的乡村自由出入。红军游击队在岩连宁地区声威大振,永安等县的商会主动派代表来谈判,请求红军游击队保护他们的利益。红九团在有力地打击敌人的同时保存和发展了自己,游击战争取得了重大胜利。革命的星火终于在闽西北西南部渐渐地燃烧起来……

——活跃在三明地区西北部的闽北独立师。

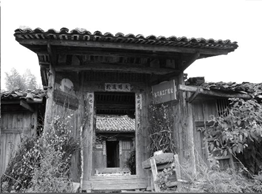

闽北独立师始建于1932年11月,师长黄立贵、政委邹琦。1933年6月间,中央军委决定组建红7军团,闽北独立师被调到闽赣省组编,其主力编为红7军团21师58团,黄立贵任21师师长。闽赣苏区陷落时,黄立贵率红58团重返闽北。1935年2月,在长涧源重新建立闽北独立师,师长黄立贵、政委卢文卿,下辖四个团,共2000余人。

当时闽北苏区与党中央失去联系,处于数十倍敌人的重重包围中。与其他游击区一样,国民党也在这里搞移民并村、“连坐法”、“计口授粮”,制造大批的“无人区”,不但使根据地的人民蒙受巨大的损失,也给红军游击队造成极大的困难。在敌人的“梳网”式的“清剿”下,红军游击队在闽北老苏区的回旋余地日蹙,仅剩下几个山头赖于栖身。险恶的形势使中共闽北分区开始意识到,必须制订新的战术原则和斗争策略,否则,红军游击队将有被围歼危险。

1935年8月,闽北分区委在总结游击战争的斗争经验基础上,统一认识,作出“向敌后挺进,开辟新的游击区”的决定。并根据新的情况制订新的战术原则和斗争策略:采取更加灵活机动的游击战术,以分为主,出奇制胜;紧紧依靠人民群众,建立秘密党组织,隐蔽精干,长期坚持;争取大多数,允许在敌占区实行“白皮红心;改分田废契为减租减息等灵活政策。

会后,闽北红军独立师兵分三路向敌后挺进,一路由独立师师长黄立贵率领第一团向邵武、顺昌、建阳建立游击区根据地,并派出武装向将乐、建宁、泰宁地域游击。帮助地方建立了一批党组织和游击队,先后成立了中共邵(武)将(乐)泰(宁)县委,中共将乐县委(由邱子明兼任书记)和中共建(宁)泰(宁)县委(书记陈文),隶属中共闽中特委。扩大了队伍,成立了邵将泰游击队,增建了第五纵队。开辟了将(乐)建(宁)泰(宁)区域游击区。1935年底,又将邵建顺、将建泰两个游击区形成一片,形成闽中游击根据地。②(《红军史》郭德宏 阎景堂主编 青岛出版社出版)

1936年6月,闽北游击区召开军政领导干部会议,会议将闽北游击区分为4个区,其中将乐、泰宁、建宁、邵武、顺昌被分为闽中分区,闽北独立师的第1—4团改编为第1—4纵队。8月,黄立贵、马长炎率闽北红军独立师第2、6纵队挺进闽中分区,他们采取灵活的游击战术,抓住有利时机歼灭敌人的有生力量,积小胜为大胜,回击敌人的“清剿”。他们在泰宁隘上与国民党军第75师一个连激战,毙敌数十人;攻打了明溪夏阳紫云台驻敌的土堡;在建宁县的江家店,采用调虎离山计,痛击敌保安队一部,活捉国民党当局派出的巡视员一名,缴获电台一部,并将“巡视员”换回一批西药、子弹和力士鞋等军需物资;夜袭在建宁溪口的国民党建宁县第二区区署,活捉区长等3人,并缴获枪支弹药和粮食。黄立贵师长还在溪口召开了群众大会,开官仓放粮救济群众;闽北独立师第六纵队在万安、安仁一带镇压了反动分子,发动群众,建立农会组织,发展游击武装,扩大游击根据地。红军游击队的游击范围越来越大。

1936年12月,西安事变后,国民党军加紧对南方各游击区的进攻,发动了新一轮大规模的“清剿”。在军事进攻的同时,采取更加毒辣的政治、经济政策。只要一发现红军游击队,即使人数很少,也立即投入重兵,围追堵截。1937年6月初,黄立贵师长率领第二纵队一部,从邵武到泰宁又转入将乐,队伍驻大源乡长甲村山场。时,国民党当局到处粘贴悬赏生擒黄立贵的通辑令,敌保安队正驻扎在长甲村准备“围剿”红军游击队。大敌当前的形势下,黄立贵师长利用农历五月端午节长甲圩日的机会,与战士们乔装打扮,出奇不意地打击保安队队部,缴获了一批战利品。6月底,国民党当局得知红军游击队在将乐县万安、安仁、大源一带活动,立即调第7师、12师和邵武、将乐的保安队,兵分三路,分别从邵武的桥头、将乐的高塘和万安等地向游击根据地九仙山“围剿”。黄立贵将部队分散成若干小分队,与敌周旋。7月,他率1个排在邵武县洒溪桥沙田村遭敌700余人包围,在掩护战友突围时,身中数弹,英勇牺牲。

1937年7月7日,“卢沟桥事变”爆发,随着日本侵华脚步的加快,中日民族矛盾迅速激化。西安事变的和平解决,使以国共合作为基础的抗日民族统一战线的正式建立成为可能,中国共产党高举全民族抗战的神圣旗帜,与国民党摒弃前嫌再度握手,实现了第二次国共合作。继红军主力改编为八路军奔赴华北抗日战场之后,长江南北8省15个地区的红军游击队走出深山老林,改编为新四军,开赴华中抗日前线。1938年1月,闽西红军游击队奉命改编为新四军第二支队,闽北红军游击队集中到江西铅山石塘镇整编,除留下少数武装在闽北坚持斗争外,将主力1300余人改编为新四军第三支队。这二支队伍随即开赴苏皖抗日前线。

铁血丹心,彪炳史册。闽西北地区广大军民在三年游击战中凭着坚定的理想信念和钢铁般的意志,坚持革命,坚持斗争,保留了革命火种,他们与各个游击区一起牵制和调动了几十万敌人,在战略上有力地策应了红军主力长征,形成了重要的第二战场,保持了中国革命的重要战略支点,从而有力地推动着中国革命战争由低潮进入高潮。书写了党领导下的土地革命战争史上的光辉篇章!

(本文作者系三明市委党史办宣编科科长)

参阅书目:

方方《三年游击战争》

《中央根据地三年游击战争述略》余伯流,载于《江西社会科学》1985年第四期

《福建党史资料》第三辑,中共福建省委党史资料征集编写委员会编

《福建革命史》蒋伯英主编,福建人民出版社出版

《三明革命史》中共三明市委党史研究室编,中央文献出版社出版

《建宁革命史》(新民主主义时期)中共建宁县委党史研究室编

《红军史》郭德宏 阎景堂主编 青岛出版社出版