■ 张 运 徽

我父亲张启南参加了红军二万五千里长征的全过程,他是红军的军医。1909年2月21日,父亲出生于宁化县石壁镇老街。21岁在工农红军汀北游击大队任宣传员,后在工农红军军事政治学校(校址在龙岩)学习,并加入中国共产党。22岁任宁化县禾口区苏维埃政府主席,23岁任福建省政府文化部巡视员,宁清县委会秘书。1932年9月至1934年2月,被派到中国工农红军卫生学校(校址在江西瑞金)学习,与江一真等同志是同班同学。从此改变了我父亲的人生走向,从政工干部转变为红军的军医。

长征路上

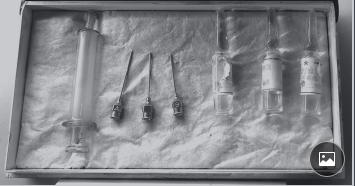

1934年2月,父亲张启南被派到红一军团卫生部任军医。1934年10月,第五次反“围剿”失败,中央革命根据地(亦称中央苏区)红军第一方面军(中央红军)主力开始长征。此时,红一军团主官为:军团长林彪,政治委员聂荣臻,参谋长左权,政治部主任朱瑞。红一军团是中央红军的主力军团,长征途中担任艰巨的任务,部队几乎每天都有战斗,有战斗就有伤病员。当时红军医疗条件极差,在国民党军队前堵后追下,药品奇缺,对伤病员只能做简单的清洗、消毒、包扎。当时,中国只有大城市少数几家医院才能开展输血,红军在野战医疗条件下输血,是连想也不敢想的事情。我父亲也给林彪等红一军团领导看过病,开过药,打过针。

1935年1月遵义会议后,红一军团缩编为两个师,共六个团。1935年5月,我父亲张启南到红一军团二师五团任卫生队队长,二师师长陈光、政委肖华、五团政委赖传珠等对部队卫生工作极为重视,卫生队长也是团里的“五大领导之一”,配备一名警卫员,还配了一匹战马。二师是红军长征的前卫师,我父亲随着二师五团冲锋在长征队伍的最前面。

1935年6月,翻越了长征路上第一座大雪山——夹金山。红军战士大多来自气候炎热、潮湿的南方亚热带地区,好多人以前从未见过大雪山,更不用说爬雪山了。数月行军,粮食不足,人也筋疲力尽。雪山刺得人们睁不开眼睛,又没有路,战士在冰上滑行,摔倒了,要站起来却浑身无力,有的人就这样永远地躺倒在雪山的怀抱里了。

8月,我父亲张启南随部队先行过草地。每年的5月至9月为草地雨季,使本已滞水泥泞的沼泽,更成漫漫泽国。红军正是在这个季节经过草地的。一般战士准备的干粮,两三天就吃完了。这时候,草地才过一半,有的甚至不到一半。肉全部分给各连队了,配给我父亲的战马也宰了吃了。饥饿和疾病威胁着每一个人的生命,许多同志在战场上没有倒下去,却在草地里默默的死去。在极度缺乏食物的情况下,红军就靠吃野菜、草根、树皮充饥,有的野菜、野草有毒,吃了轻则呕吐泻肚,重则中毒死亡。没有能吃的野菜,就将身上的皮带、皮鞋,甚至皮毛坎肩脱下来,还有马鞍子,煮着吃,我父亲身上的牛皮带也解下来煮着吃了,就这样艰难随部队过了草地。

9月,经激烈的浴血战斗,英勇善战的红军出奇制胜,攻克腊子口天险后,上级命令部队轻装上阵追歼残敌,要求部队就地卸下身上的背包及多余的衣服。可背包跟随同志们这么久了,同志们都舍不得丢,二师政委肖华检查部队是否把东西扔掉时,营长、连、排干部及士兵和肖华政委有争议,还“怒目而视”,最终服从命令。我父亲随部队于10月份到达陕北,先期结束了长征。到陕北后,红军将士普遍得了肠胃病,并且身体虚弱。

身体累垮

1935年12月,我父亲回到红一军团卫生部任医务科长。1936年10月,到红军总卫生部任医政科科长。父亲记得科里有6名科员,其中有两名科员叫游胜华、周泽藻。1937年9月,平型关战役期间,我父亲是兵站站长,到前线救治伤病员。八路军115师伤亡也很严重,伤病员很多。部队撤退时经过平型关附近一座桥,当时很多老百姓逃荒逃难恰巧经过此桥,在桥上发生拥堵,在日寇飞机轰炸下,死伤惨重。部队伤病员加上老百姓伤病员需要救治,兵站压力很大,卫生人员忙不过来,没日没夜抢救伤病员。我父亲几乎3个多月没睡完整的觉,身体垮了下来,患有严重的心脏病,无法正常工作。1938年6月,我父亲勉强到红军兵站军医处负责伤病转运工作。1939年1月,新四军政委项英到延安开会,知道情况后对我父亲说:“你是南方人,身体不好,到新四军休养吧。”我父亲同意后,带上行李跟项英同坐一部车到了皖南,在新四军小河口医院休养。1939年8月,被派往繁昌新四军第三支队军医处边休养边工作。1940年元月,突发恶性疟疾又续发恶性贫血,后心脏病复发,4月份重回新四军小河口医院休养。7-8月间,医院开始准备疏散,有的伤病员遣返回家,我父亲被安置在离医院有5-7里路的泾县麻坑的老百姓家中。后来,新四军政治部、组织部部长李志芳动员大家转入新的根据地,我父亲也同意前往,后鉴于自己的病非短期内能痊愈,乃提出回家休养问题,经李志芳同意,发给路费,当时新四军苏北挺进纵队政治部主任姬鹏飞也在场。我父亲于1941年1月,皖南事变前夕离开部队,回到老家宁化禾口,靠开小药店行医维持自己及家人的生活。

回归组织

1949年10月,我父亲张启南参加欢迎解放军进城等活动,参与和平解放宁化工作。1950年,当年红军总卫生部医政科里的同事游胜华已是解放军空军后勤部副部长兼卫生部部长,周泽藻则任空军后勤部卫生部副部长,特邀当年的老科长我父亲前往北京工作。父亲走路到江西宁都时,被留在宁都专署公安处当医生达半年之久。1951年2月,游胜华和周泽藻两位再次邀请,并寄来路费人民币40万元。我父亲到北京后,任空军卫生部药材处处长。1955年授军衔时,空军卫生部向上级为我父亲报了大校军衔,当时解放军总政治部副主任甘泗淇找我父亲谈话,说我父亲离开部队10年了,授大校军衔不可能,因此未予批准。我父亲有极强的家乡观念,老家宁化医疗条件还很差,想为家乡人民做点贡献,提出转业回地方工作。经批准同意后,1956年我父亲回福建,找当时的省长江一真,是我父亲当年在江西瑞金中国工农红军卫生学校的同班同学,他刚好不在。江一真省长知道我父亲是医疗方面的人才,特地派秘书到宁化,要把我父亲留在福建省卫生厅、福州工人疗养院和闽西北疟疾防疫站等单位工作。但我父亲执意要帮助家乡发展医疗事业,服务宁化家乡人民,10月转业回宁化任防疫站站长,月工资108元(当时县委书记月工资才70多元)。1959年反右倾时受挫折,调至宁化精神病院任医生,后调至宁化县委党校任医生。1996年逝世,享年87岁。

(作者系原三明职业大学化工系主任)