■ 吴 刚 毅

红色歌谣,是研究近代革命史极其珍贵的历史文化,是反映了第二次国内革命战争这一伟大历史时期的真实情况,具有重要的研究价值。赣南、闽西是红色革命的摇篮,也是客家人的聚居地。客家山歌在土地革命战争时期得到了发展和升华,成为被广大群众所接受的为革命服务大众艺术,具有鲜明的时代性和阶级性,客家山歌思想性和艺术性达到辉煌顶点,成为了苏区的红色歌谣。为革命鼓与呼,引领着广大客家人民走上革命道路,艰苦奋斗,从胜利走向胜利。

二十世纪20年代末30年代初,第二次国内革命战争的特殊环境,在赣南、闽西这块红色土地上,构建起民间文化传统与红军主流文化思想意识的桥梁。在客家山歌的土壤上,红色歌谣秉承主流意识的强烈愿望,唤醒众多穷苦人民投身革命。客家山歌既唱出了农民眼中的革命,也唱出了革命领袖心中的向往。

1929年朱德、毛泽东率领红四军主力离开井冈山,转战于赣南、闽西一带,发动群众,打土豪分田地,建立政权,建立地方武装,从而也扩大了主力红军。1930年底至1931年9月,在毛泽东、朱德的指挥下,粉碎国民党第一、二、三次“围剿”,形成一个包括瑞金、兴国、于都、长汀等20余县300多万人口,跨江西、福建两省的巩固的根据地——中央苏区。并于1931年11月7日成立中华苏维埃共和国,选举毛泽东为主席,项英、张国焘为副主席。在革命根据地开创初期,群众性的歌谣活动就随着革命斗争和红军的宣传活动逐渐开展起来。革命队伍也迫切需要当地人民人、财、物力各方面最广泛的支持。党和军队各级领导人充分认识到通过宣传争取教育、培养群众的重要性。

毛泽东在《古田会议决议》中明确指出:“红军宣传工作的任务,就是扩大政治影响争取广大群众,达到组织群众、武装群众,建立政权,消灭发动势力,促进革命高潮等红军的总任务。”决议要求“各政治部负责征集并编制表现各种群众情况的革命歌谣。”还要“设口头宣传股及文字宣传股,研究并指挥口头及文字的宣传技术。”为贯彻《决议》精神,共青团中央主编的“青年实话”,几乎每期都要刊登一些山歌、小调、新诗、歌曲;红一方面军总政治部印发了“革命歌曲”第二集(系士兵读物,1930年10月11日铅印);兴国县第十一区苏维埃政府印了“红军歌集”(1930年);1933年8月1日在中央苏区举行的“总检阅”中,总直属机关甚至把唱歌列为互相竞赛的条件之一。“青年实话”二卷24期(1933年8月13日)记载决定发展唱歌队,特别是兴国涌现出众多优秀客家山歌手,如兴国县的青年妇女曾子贞、谢水莲等人被当年军民誉为“山歌大王”,兴国的山歌传遍了赣南各地,红色歌谣极大地促进革命斗争形势的发展。

当年客家人经常采用歌谣来诉说自己的痛苦,表达对封建剥削,宗法礼教的反抗,客家人最善于运用民间歌谣的形式表现自己的生活,抒发强烈的思想感情。如:“日头下山快下山,我们打工实在难。一日三餐糠菜饭,一盅酸菜吃三餐,长工为难实在难。”(长工苦)革命风暴到来后,赣南人民以巨大的热情,实际的行动投入扩大红军、生产支前等一系列活动,最典型的是“扩大百万红军运动”。1933年第四次反“围剿”前后,配合扩军运动的歌谣,风起云涌。在江西兴国县,广泛流传着“送郎参军”和“欢送兴国师”出发的山歌,男女对唱,此起彼伏。兴国的女歌手秋香和红军相互对唱的山歌,生动感人。青年、妇女、儿童都组织起来,深入到各村各户进行宣传,与适龄参军青年的家属谈话、帮助做家务,接着就当场唱起鼓动参军的歌谣。致使兴国出现参加红军的热潮,据《兴国县志》记载第二次国内革命战争中,兴国23万人口,参军参战的达到8万余人。为革命牺牲的烈士2.3万余名,约占江西省烈士总数的十分之一。《瑞金县志》载:“第二次国内革命战争时期,全县参军参战的有4.9万余人,占当时总人口的1/5。”连当时人口不足20万的会昌县,也记载有烈士7000余人。

在苏区,“送郎当红军”、“送郎参军”的歌谣各地都有,长短格式不一 ,但内容和主题基本相似。比如“恋郎要恋红军郎,”“送郎送到十里坡,眼不流泪嘴唱歌,愿郎革命革到底,等你十年不算多。”(十里坡)“骑虎不怕虎上山,骑龙不怕龙下摊,决心革命不怕死,死为人民心也甘。”这些歌谣使生活和爱情赋予了革命的意义,看不到伤感情调和男女私生活的纠缠,新山歌格调高雅,主题鲜明突出,催人奋进。

当时,不仅群众爱唱山歌,红军部队里唱歌的风气极为盛行。行军打战、休息时打山歌、编小调,习以为常。红军中的战士大多数来自苏区地域的广大农村,绝大部分属于客家土著,对这种民间文化形式十分熟悉。出现了见什么打什么,高兴起来,一边行军,一边唱。比如:“新打草鞋溜溜光,打下南昌打九江,枪支缴到几百万,子弹缴到用船装。”打枪爱打七九枪,十九步枪声音响,同志打枪向哪人?爱向白匪大队长。”“升官发财不要脸,三民主义丢一边,新军阀罪恶滔天。”这些山歌随时随地都能听到。

1934年,瞿秋白在领导中央苏区文艺活动,他利用民间文艺的形式创作了许多新内容的歌谣,如《十月革命调》、《苏维埃歌》、《苏维埃新山歌》等,为苏区红色歌谣运动的开展起到了示范作用。 胡耀邦也曾创作过山歌,中央师范学校里,徐特立也亲手写剧本、歌谣,培养能独立从事文艺活动的青年干部和演员。在革命领导人的倡导下,歌谣创作十分繁荣。

闽西的邓子恢、张鼎丞、阮山、范乐春、卢肇西、刘永生、张锦辉等人都是著名的山歌手,邓子恢也被称为“山歌部长”,永定客家人阮山更是对客家山歌的发展作出了杰出的贡献,他创作了数百首革命山歌,如《土豪恶》、《救穷歌》、《闽西革命曲》、《识字运动歌》等被誉为“把战鼓擂得最响的人,时代号角吹得最嘹亮的人,是永不知疲倦的人。”在实践中创作数以万计的革命山歌,他们一方面接受传统客家山歌营养成分,另一方面积极投身到革命斗争实践与生活中,寻找到创作源泉。例如《送郎当红军》、《十送红军》、《苏区干部好作风》等脍炙人口的山歌佳作。《青年实话》收入有代表性的苏区歌谣65首,编辑成为《革命歌谣集》,许多的山歌是农民作者自己创作的,说到农民心坎上,特别引人注目,在民众中广为传唱,是深受民众欣赏的艺术。

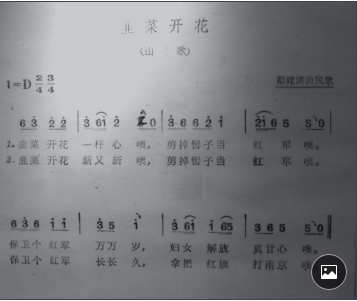

三明地区在创建革命根据地的斗争中锻炼了三明客家人,革命的种子撒进客家人的心里。客家人把对红军的爱戴,把他们的革命激情,通过民歌方式来颂扬。当时流传在清流、宁化的民歌“韭菜开花一杆子心噢,剪掉髻子当红军噢,保护个红军万万岁,妇女个解放个真甘心噢。”“风吹竹叶响叮当哎,旧年红军涂坊上啊,朱德打到汀州破哎,打得敌人一扫光啊。”泰宁民歌:“油菜开花七寸心啊,剪掉辫子当红军呦,保佑红军万万岁呦,贫苦百姓要听清呦,打倒土豪分田地呦,打倒劣绅来翻身呦。”就表达了这种心情,这是通过民歌来宣传革命的好形式,激发感情,深入人心,使老百姓牢固树立跟随红军闹革命的坚定信念。1934年10月,中共中央、中革军委率红一方面军部分军团和直属部队分别从汀州、宁化、瑞金、于都等地出发长征,国民党集结八个正规军对红色区域发起进攻,反革命势力卷土重来,先后占据宁化、建宁、清流、永安等县。三明地区的客家人,在白色恐怖之中继续坚持斗争,同留下的红军一起积极开展游击战争。永安县的游击队配合红军在吴地,从1934年10月至1935年1月与敌人进行了4个月的拉锯战,斗争极其残酷,大部分游击队员壮烈牺牲,游击队濒于解体。但是客家人擦干战友的血迹,又组织起游击队坚持与敌人斗争,在这场空前惨烈的斗争中涌现了许多可歌可泣的客家英雄,其中最流行的“送郎当红军,革命要成功,为了开辟新天地,送郎当红军,呀啊依吱呦。”这一红色歌谣深入民心,鼓舞民众,坚定信念,使红军深深地扎根于民众心中。

红色歌谣是时代的政治产物,带有强烈的政治倾向性,它的产生和发展,始终处在党和革命战士的关注和引导下,最直接的目的是为了宣传群众,扩大红军,建立和发展红色政权。

传统的客家山歌多反映客家人民有生活的艰辛和无奈,比较哀怨感情、灰色低调,以此来宣泄心中的积愤,排解生活的寂寞,抒发对往事的追怀和对未来的憧憬,特别是对爱情和生活的向往,而在土地革命战争火热时代的影响和洗礼下,客家山歌面貌一新,脱胎换骨转变为革命山歌,热情奔放。闽西山歌:“箩搭箩,这边唱来那边和,山歌好比清泉水,不怕滩险弯又多。”客家山歌是客家人民祖祖辈辈在长期劳动生活中集体创造的民间歌谣,是民间语言艺术的结晶。

客家人:“出门即山歌不断,”客家山歌传播广,影响大,内容丰富,大致有怀古歌、劝世歌、时政歌、情歌、刀花歌、女红歌、开锁歌等,从各侧面反映了客家人的生活,或粗犷深沉,或纯真质朴,或悲凉凄切,成为客家文化的一朵奇葩。但,在艺术上红色歌谣与客家山歌也有许多不同之处。这有待史学家进一步探讨研究。

客家山歌是红色歌谣最深厚的土壤,是红色歌谣的母体和原生态,红色歌谣最基本的载体表现手法均来自民间歌谣,与当地生活息息相关和独具艺术魅力,千古传唱,经久不衰。

(本文作者系永安市燕南街道原主任科员)