★沙县攻克县城战斗★

1934年1月初,红三军团和红七军团奉命攻打沙县。沙县守敌为国民党卢兴邦新编第五十二师约两个团兵力及部分民团武装。1月8日夜,红七军团对沙县守敌发起攻击,未果。10日,中革军委令红三军团攻取沙县城,歼灭守敌。1月12日晨,由彭德怀、杨尚昆率领的红三军团接替攻城,亦未奏效。是日晚,红军开始在东西北门三处挖掘坑道准备爆破城墙,并以一部分兵力进青州等地侧击援敌,后乘势攻取尤溪湆头的卢兴邦兵工厂,缴全部装备和山炮4门等,这些行动都有利于同歼沙县之敌。1月22日5时20分,攻城主力部队进入阵地后,引爆西门坑道炸药,但炸点偏离目标,攻城受挫。接着,我军继续挖坑道,准备再攻。25日5时25分,红三军团各部对沙县城守敌发起总攻,再次引爆西城墙炸开一道20多米的缺口。红军随之攻入城内并与敌展开巷战。至8时,全歼城内守敌。攻克沙县,我军即利用缴获的电台假以卢部的名义发出“求援”电报,敌上当派飞机到沙县城投下大批弹药、钞票、食品,均为红军所获。

此次围攻沙县城历时半个多月,共毙伤敌军700多人,俘敌1300多人,俘获同民党沙县县长刘肩明,缴获枪支2000多支,子弹10万多发、炮弹2万多发及无线电台1部及大量食盐、粮食、布匹等物资。

本文摘自《三明重要革命遗址遗迹》

★沙县青州战役★

1934年1月,红三军团在彭德怀、杨尚昆的指挥下,攻克了沙县城,并在青州消灭了增援沙县之敌。此仗计歼敌700多人,俘敌1300多人,缴枪2000多支,炮18门,子弹10万多发,炮弹2万多发和大量的军用品和现钞。

本文摘自《三明重要革命遗址遗迹》

★红军解放永安城★

■ 张 一 仪

在中国共产党领导的人民革命战争中,燕城永安曾经获得两次解放,第一次是1934年中国工农红军解放永安,第二次是1950年中国人民解放军解放永安。本文介绍的是永安的第一次解放:工农红军攻占永安城。

永安城地处闽中要冲,相对地说,在当时是中央苏区的边缘地带,但却是中央苏区的门户,也是红军的游击区和筹粮筹款区,而作为闽中的中心城市,永安存有较多的生活、机电、卫生、文化物品,于是成为苏区输送物资的重要通道。红军经常在这里活动,永安至今尚存的大量红军标语就是证明。

1930年至1933年中国工农红军执行毛泽东的战略战术,粉碎了国民党军对红色根据地的四次反革命“围剿”。面对敌人的第五次“围剿”,“左”倾机会主义的领导,把主力红军分成两部:一部组成中央军,在抚河和赣江之间进攻,一部组成东方军,入闽作战。红军解放永安城发生在东方军二度入闽的时候。解放永安的红军就是原属东方军第七军团的部队,其领导人之一就是英勇善战、年仅22岁、被毛泽东称为“小英雄”的寻淮洲。

1934年4月21日苏维埃共和国中央民主政府机关报《红色中华》第178期第1版报道了红军解放永安的重大胜利:

“东北战地来电:我军自本月占领永安城外堡垒,将敌第五十二师卢兴邦守堡部队消灭后,敌团守孤城,坐待应援;我军一方截击其增援部队(详另电),并连日积极进攻永安城,本月(18日)拂晓,遂将永安攻破,永安城内之敌被我军全部消灭,现正在清除残敌,缴获亦正在清查。

又电:我军攻破永安城后,敌人束手缴械,计缴获步枪七八百枝,重机枪10余架,平射炮3门,迫击炮4门,无线电3架,俘虏敌官兵1000余人,国民党永安县长林翔(翊)及保安队队长均被活捉。

又电:敌五十二师之一部于本月17日进至永安城东附近上坪一带,来增援永安城内之敌,我军事前已有布置,当即予以痛击,将其全部击溃,缴获步枪10余枝,俘敌官兵10余名,敌狼狈由上坪向东溃窜。”

1933年,红军在永安以西的重镇小陶(当时称为宁洋)歼敌一个团,接着解放了安砂,即在安砂发动群众开展土地革命,建立苏维埃政权,扫清永安北面的外围之敌,为解放永安城作了准备。1934年4月15日,红军将永安城完全包围,即准备攻城,当时永安城墙比较坚固,但红军擅长集中火药爆破城墙的方法。东方军就曾在宁化泉上土堡战斗中成功采用这种方法攻破敌人堡垒,取得胜利。这时,红军选择比较隐秘的地段挖掘坑道。老百姓毫不犹豫地让坑道经过民房,敌人竟未察觉。几十米坑道通到城墙墙基后,工兵连把贡川农工会民众挑来的炸药填进“棺材”,做好安装。这种爆破装置,老百姓俗称“棺材炮”。4月18日拂晓,红军攻城的一切准备就绪。清晨5时,点燃“棺材炮”,攻城开始,顿时烟火四起,大地震动,城墙被炸塌了一个缺口,红军战士蜂拥呼啸,冲进城里,迅速全歼守军。红旗插上永安城,永安城解放了!

红军此役,战果辉煌。大致有两种统计:《红色中华》报报道说,“计缴获步枪七八百枝,重机枪10余架,平射炮3门,迫击炮4门,无线电3架,俘虏敌官兵1000余人,国民党永安县长林翔(翊)及保安队队长均被活捉。”此战的参与者、时属红九团的开国将军王直接受永安党史委张丽华主任采访时说,“共歼敌52师119团、师炮营、福建省保安8团、永安县民团、县警察局保安队和县政府等敌军官兵近2000人,缴获花机枪、步枪1100多支,轻重机枪22挺,迫击炮4门,山炮2门(毁坏2门)等,还有军用品和其它许多物资。”

攻占永安城后,红九团接替红七军团驻守永安的任务,以处理几百名俘虏以及运送食盐、布匹、药品、铜铁。5月1日,红九团政治部在城内大操场召开了有四五千人参加的纪念国际劳动节大会,由方方政委宣布永安县革命委员会成立,由方方当主任,还张贴了公告。

由于王明“左”倾错误路线的严重危害,致使第五次反“围剿”失败。红九团运送物资的任务完成以后,按照中央军委的指示,撤到永安西南、漳平、宁洋一带活动,

1934年4月,红军解放永安城,具有重大历史意义。这次战役消灭了大量敌人,一度占领闽中要地永安城,大大鼓舞了广大军民 ,牵制了国民党军对苏区的“围剿”,缴获不少武器,特别是缴获了大量苏区急需的食盐、布匹、药品、铜铁。红军攻占永安,将永载中国革命史册,成为教育 下一代的生动教材。

(本文作者系永安一中退休教师)

★明溪铜铁岭战斗★

铜铁岭,位于归化(现明溪)县东部与将乐县交界线上。群峰连绵,山路逶迤,主峰天上岗,地势险要,这里是沟通闽西北之要冲。

1934年3月,第五次反“围剿”战斗中,国民党军东路第十师由将乐向归化进击。红七军团第十九师和宁清归军分区部分武装,奉命在归化铜铁岭截击进犯之敌,在军团长寻淮洲、政委乐少华的指挥下,我军构筑了防线工事,决心歼灭来犯之敌。3月22日晨,敌军以第三十旅为前卫,师直属队及第二十八旅为主力,从南口、白莲经大里、盖竹坪向铜铁岭扑来,吹嘘一天之内要拿下归化城。9时30分左右,我守卫在铜岭第一道防线的红五十七团开始与敌人前卫旅接触,敌凭着人多势众、火力强的优势,集中火力向红军阵地反击,我军且战且退,转到铁岭口诱敌进入我主力的火力网内。同时改为分头出击,由营长陈德贵率队迅速插入到铜岭西麓松皮坡和沙洲一带,相机袭击敌人后卫第二十八旅,团长郑光挺带领的队伍,沿着瀚仙镇的花同、九龟洞插到铜铁岭中腰一带,拦腰砍截,攻击了敌前卫三十旅。此时,敌第十师被红军切成三截,前头受阻,中后部被袭击。临中午,敌五十九团一营和敌五十八团又从左右两翼进犯我阵地密林。进入铁岭我军伏击圈时,遭到红军痛击,敌成片倒下,乱成一团向后溃退,敌团长挥枪嚎叫督战,被红军击毙。先头部队欲抢占铁岭,守铁岭隘工事的红军小分队坚守阵地,经英勇奋战,相持一段后奉命边打边退,一部分退到天一亭,另一部分转入沙洲、葛岭一带,集中兵力攻击了敌人的辎重。此时,敌后续部队多次发起冲锋,均被红军击退。敌即用电台呼喊求援,不久三架敌机飞到铁岭阵地上空投弹扫射,红军机枪连在暗堡工事中,机智地组织火力射击敌机。中午,敌人增加了两营兵力向红军攻击即遭红军密集火力的反击。战斗到白热化程度,敌无奈,命令督战队,从右面山麓放火烧山。一时山头浓烟大作,烈焰滚滚。红军抓住战机,发起冲击。战斗持续到下午4时,红军最后追击、歼灭残敌于沙洲、葛岭一带。战斗结束后,计打死打伤敌军400多名,击毙敌团长1名、营长3名,俘敌几百名,缴大批枪支弹药。铜铁岭战斗胜利后,红七军团受到中革军委表彰,军团长寻淮洲、政委乐少华被授予二等奖章。

本文摘自《三明重要革命遗址遗迹》

第五次反“围剿”

泰宁三大战役

★泰宁大洋嶂阻击战★

第五次反“围剿”战斗中,国民党东路军第十纵队占据泰宁县城以后,留主力驻防县城,赶筑城防工事,并于1934年3月23日兵分两路向北推进。第一路为第四师第十旅及二十四团,经梅桥、际下、上青向黎南县的新桥进犯,企图与自黎川出盐隘南下的国民党北路军第三纵队第七十九师、第六师十七旅会师,构筑德胜关、盐隘、新桥、张信地(属汾信村)一线的碉堡。另一路由八十九师二六五旅经梅桥向邱洪搜索前进,在邱洪、调村、汾信一线筑堡,以沟通黎川至泰宁间的封锁线,向中央苏区东北部之战略要地建宁合围紧缩。

这时,自南丰东移泰宁的红一军团一、二两师,红三军团四、五两师及模范师两个团,红五军团的十三师等红军主力已于21、22日先后到达黎南县的大田、峨嵋峰、平窠一带集结完毕,正严阵以待,准备粉碎国民党东、北两路军的猖狂进攻。

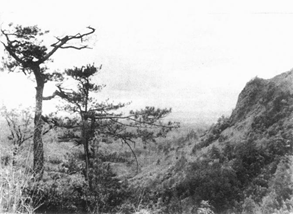

大洋嶂离泰宁县城约10公里,是一座雄踞于泰宁北上新桥、黎川要道口的大山。主峰高达海拔1100米,东、南、北三面全是悬崖峭壁,只有西面的两个高地有路通往山顶,地势险要,易守难攻。红军守备部队为红三军团四师十二团第二营和一支150余人的师部侦察队,进攻大洋嶂是国民党八十九师二六五旅的三个团,约4000多人。

3月24日上午9时多,红四师师部侦察队手枪排先敌10分钟登上大洋嶂主峰,隐蔽在位于西北山脊的一片直立石林后面,待二六五旅五二九团的尖兵班进至石林前的洼地时,手枪排才迅速进入阵地,给敌人以突然的杀伤,把尖兵班的十几人全部击毙在洼地里。

二六五旅见尖兵班被歼,就立即登上主峰西面的两个高地,架设轻重机枪,掩护五二九团第一营400多人向红军扼守的石林阵地猛冲过来,这时红五连以及由队长邓克明率领的师部侦察队第二、第三两个步枪排已经赶到,并立即投入了战斗。十二团总支书记苏振华和二营营长陈吕泰率领的红六连也登上了主峰,组织机枪向两侧两座高地俯射,将敌人的火力压了下去。冲在前面的国民党军失去了机枪掩护,被压迫在洼地之中不能动弹。这时,石门阵地上的红五连一排在连长、指导员带领下向洼地发起反冲锋,与冲上来的一营国民党兵展开肉搏,激战40分钟,又把约一个连的国民党军消灭在洼地之中。残酷的刺刀战也给红军带来很大的伤亡,五连长吴占昌、指导员李杜清身负重伤,由一排排长黄富贵代理连长职务。

红军打退国民党军的第一次冲锋后,营长陈昌泰抓紧战斗间隙调整了战斗部署;以红五连为第一梯次,接替师部侦察队守卫石门阵地的任务;六连为第二梯次,留守主峰协助五连阻击正面进攻的国民党军;第四连为预备队,留在后山腰待命。

国民党军第二次冲锋的主攻方向同样选择在石林阵地上,不同的是在攻击前先出动了两架飞机,在五连阵地上狂轰滥炸。接着没在对面狮子山上的国民党军炮兵阵地也用迫击炮对石林乱轰了一气,而后步兵才开始冲锋。这次敌军投入的兵力除第一次攻击时的第一营外,又增加了第三营,攻击路线也不是一路前进,而是分成左、右两路,每路又分为几个梯队,交替掩护,轮番推进,一步一步向石林逼近。

不等国民党军靠近,设在大洋嶂主峰上的六连轻重机枪就和五连阵地上的轻机枪一起开火,把进攻的国民党军打倒了一大片。红五连代连长、代指导员见国民党军队形已严重混乱,立即率领第一排战士实施第二次反冲锋,当场击毙二六五旅五二九团第三营营长,击伤第一营营长,再次打退敌人的冲锋。

中午时分,战场沉寂了近一个小时,红五连除抓紧时间修补工事外,还派出了部分战士到洼地去收集子弹和手榴弹,以补充两次反击战斗的弹药消耗。

下午1时左右,国民党军的第三次攻击开始了,这次他们采用全面铺开的方式,但重点选在大洋嶂主峰。一开始,国民党军出动了4架飞机,在六连阵地上空轮番轰炸和俯冲扫射,狮子山上的白军炮兵阵地也增设了山炮,对准主峰猛烈轰击,把整座山头打成一片浓烟火海。

而后,二六五旅五二九团三个营倾巢出动,1000多人分布在各个方向,在轻重机枪的火力掩护下,满山遍野地向主峰涌来。在冲击部队的后面还跟着二六五旅旅长亲自率领的大刀队督战,将被击退的白军再次驱赶到前沿,五二九团后退无路,只得反复冲杀,其中一次已经冲进了红五连一、二排阵地的结合部。五连代指导员立即跃出战壕,带领战士同国民党军白刃相搏,刀劈枪捅,再次夺回阵地。激战中,代指导员腹部重伤,三排长何建国阵亡。

打到最后,五二九团为掩护射击,竟惨无人道地用自己人的尸体来垒工事,甚至连尚未断气的重伤员也被堆了进去。面对国民党军的疯狂进攻,红五、红六两连战士毫无畏惧,沉着应战,打退了五二九团一次又一次的冲锋。干部伤亡了,战士自动出来代替;弹药不够用,就采取远处用枪打,近处用手榴弹、石头炸的办法。战斗到下午3点左右,把进攻的国民党军杀得尸横遍野,连国民党军五二九团团长、五二九团二营营长也饮弹毙命。这次最大规模的进攻再次被红军击退。

在打退敌人三次攻击的战斗中,指挥战斗的二营营长陈昌泰壮烈牺牲了,接着代理营长又牺牲了,师部电话通知:由侦察队长邓克明接任代营长,继续指挥二营战士坚守山头。

太阳快下山时,红军开始发动反攻,冲锋号一响,主峰上的轻重机枪立即开火,红五连一排协同红六连全连战士一起跳出战壕,齐声呐喊着向主峰两侧的两个高地掩杀过去。把国民党军赶到山脚下后,才趁着昏暗的夜色,押着俘虏、挑着战利品,胜利地撤下山来。

大洋嶂战斗,红军以一个营的兵力和国民党二六五旅五二九团血战一天,毙敌团长1人、营长4人,俘虏副团长以下官兵100余人,打死打伤士兵400余人,缴获轻重机枪10余挺、步枪200余支、子弹近10万发,胜利地完成了阻击任务。第二天上午,红三军团在大洋嶂两侧山麓的际头村召开了祝捷大会,三军团政委杨尚昆亲自将一面写着“以少胜众,顽强防御模范红五连”13个大字的锦旗授予二营五连。在1934年8月1日举办的“八一纪念日”活动中,中革军委再次给大洋嶂阻击战的战斗英雄十二团团长谢嵩、总支书记苏振华、红五连连长吴占昌、指导员李杜清、班长张德见、侦察员龙德生等颁发了红星奖章。三军团政治部主任袁国平还在《火线上的一年》上发表评论,赞扬大洋嶂“这一伟大的胜利,应该占着中国工农红军以少胜众战史上最光荣的一页。”

本文摘自《三明重要革命遗址遗迹》

★泰宁峨嵋峰战斗★

1934年3月,国民党军占领泰宁县新桥后,红五军团一部坚守峨嵋峰阵地近半个月,阻敌推进。

★泰宁新桥反击战★

1934年3月,红五军团第十三师抵达泰宁新桥之后,立即抢筑工事并派第三十八团一营赶到泰宁与黎川交界的巫寮、盐隘两个山口,扼制自黎川德胜关南下的国民党北路军第三纵队,以打破国民党东、北两路军会师新桥的计划。

3月22日,国民党北路军第三纵队的七十九师及第六师十七旅从德胜关出发。其先头部队没有预计到巫寮隘口会有红军驻守,向红三十八团一营三连的阵地开进。三连待国民党军爬上山腰,即凭藉居高临下的有利地形予以迎头痛击。敌军慌忙掉头溃退。红三连乘胜发动反冲锋,一直追到半岭,才逐步撤回。这次战斗,国民党北路军死伤数十人,被俘4人,枪支弹药损失更多。

国民党军遭此挫折后,即以第三十三团驻牛岗地、半岭一线,三十一团占领右侧制高点,互成犄角,与红军对峙,准备第二天再发动更大的进攻。

当天晚上,红三连趁任敌不备,沿大路摸到牛岗地,向国民党军发动先发制人的偷袭,一气攻进敌三十三团团部。国民党军措手不及,无法组织有效的抵抗,只好再次四散逃命,辎重、粮秣、军用品遗弃一地,以至于三连撤回防地时,多得无法将它全部运回。

北路军连吃两个败仗,再也不敢怠慢,3月23日上午9时,以两个团的兵力在机枪和迫击炮的火力掩护下,以密集的队形开始向巫寮、盐隘发起猛攻,红军沉着应战,寸步不让,打退敌人几次冲锋,后因北路军在数量上占有五六倍的优势,于上午11时退出盐隘。巫寮隘的战斗打得更为残酷,浓密的火力给五连带来很大的伤亡,正当万分紧急的时候,红三十八团二、三两营赶来增援,终于把敌人压下山去。午后,国民党军越来越多,攻势越来越猛,下午3时,三十八团放弃巫寮,撤回大元据守。

巫寮隘失守以后,在巫寮通往茅店的小路上担任警戎任务的红军一、二、五连后路被截断,但他们临危不惧,在团参谋长刘丕基率领下突破国民党军的包围圈,沿茶花隘迂回到大元,归还建制,继续阻击南进的敌军,一直坚持到第二天上午8时。

同日午后5时许,在新桥的红十三师师部接到情报,得知由泰宁出发的汤恩伯部第四师第十旅及二十四团已经抵达上青,并在上青宿营,当即命令红三十九团占领上岭下阵地,准备次日消灭该部国民党军。

谁知当晚有人误报大元失守的消息,为免遭敌人南北两路的夹击,中革军委于24日5时传令,留一军团一师在新桥瑶际蓬一线警戎,十三师立即经坑坪村的坑色、坪寮退回三军团司令部驻地帐十、新华庵一带。这样,原定24日攻击汤恩伯第四师的计划落空。

3月25日拂晓前,国民党东路军第十纵队第四师第十旅一部及二十四团开进新桥,开始向红一军团第一师一团两个营守卫瑶际蓬高地发起攻击,国民党军在重武器的掩护下,构成纵深火网,以第十九团为主攻部队,向红军阵地压迫前进。9时30分,红一师放弃瑶际蓬第一座山峰,撤回第二峰同守。国民党东路军一部以瑶际蓬北侧茂密的山林为掩护,运动到红一师的左翼,主力则由第一峰高地向第二峰发动强攻。泰宁北乡保卫团等地主武装也向红军右翼发起攻势,配合行动。防守瑶际蓬第二峰的红一师一团顽强抵抗,打退国民党军7次冲锋。随后,国民党军抽调了十几架轻机枪,组成一支轻机枪队,在炮兵的配合下集中火力向一团主阵地猛冲。敌人在密集的火力掩护下,几度突进到一团四连扼守的左翼阵地前沿,四连沉着应战,轻机枪班长林法清将一排排子弹准确地射向敌人,给国民党军以很大的杀伤。不到1个小时,四连阵地前就堆满白军尸体300多具。最后,国民党军一部冲到距阵地仅10米的地方,四连的宋玉林排长带领战士跳出战壕与敌人白刃肉搏,把他们压了回去,巩固了阵地。

11时左右,红三军团、红五军团十三师赶来增援,午后,红军开始全面反攻,红一军团一、二两师分别从瑶际蓬左、右两翼向新桥方向突击。五军团十三师则由朱家际、儒家坪之间插进到张信地,向盘踞在上、下岭下的国民党东路军第十旅一部发动攻击。

国民党军退回新桥后,以十九团、二十团防守正面,派二十四团迂回攻击红军左翼,以牵制红军,分散正面的压力,红一、三军团冒着国民党军轻重机枪的严密火力封锁,前仆后继,在红军的打击下,国民党军十九、二十四两团伤亡八九百人。敌军惊慌失措,把弹药、辎重、伤兵丢弃不顾,便四散逃命。第四师十旅旅长吓得忙将制服上符号撕掉,混入士兵中逃出新桥。国民党军溃退时,还放火烧毁了新桥街道两侧的民房、店铺21幢以及街头的木桥,以阻止红军的追击。

是日下午,进至张信地的红十三师以三十八团为前梯队,三十七团为后梯队,三十九团为独立支队,向上、下岭下的国民党阵地发起强攻。攻陷了敌军刚修筑起来的两座堡垒,但由于突击道路选择不当,前梯队三十八团伤亡惨重,团长徐月达阵亡,参谋长刘丕基负重伤。当天,红十三师只将白军击退,未能全歼该敌。晚上,红三军团赶到张信地,接替十三师,准备第二天再战。

同日晚上,红一军团又向退据新桥东南山地的国民党军十九团和三仙岭高地的二十四团发动夜袭。由于国民党军占领了红十三师构筑的现成阵地,激战通宵,连续冲锋10余次,也未能夺回两座山头。26日晚9时,再次进攻,依然未能奏效,遂退回水源,国民党军重新占据新桥。

27日,国民党北路军三纵队七十九师二三七旅由大元向水埠推进,并再次向瑶际蓬阵地发起进攻,第十纵队也派出第二十团迂回到瑶际蓬侧面助战。红军守卫瑶际蓬高地的部队是从张信地撤回的五军团十三师,兵力部署为:三十七团防守主峰,三十八团、三十九团分别从水源和邓家地抄小路袭击水埠,截断七十九师的后路。中午l时,国民党二三七旅四七三团及补充团开始向瑶际蓬发起强攻。由于三十八、三十九两团的反突击行动进展迟缓,午后1时,瑶际蓬失守,三十七团周团长阵亡。下午,三十七、三十八两团为压回阵地,向瑶际蓬高地发起反攻,又因地形不利,没有奏效。最后,只得退守瑶际蓬西端高地,准备消灭继续进犯的敌人。

国民党军攻占瑶际蓬,实现了第三、第十两路纵队会师新桥的目标后,就开始分段构筑碉堡,并无前进企图。红军与国民党军相峙了两天,便退守峨嵋峰。4月2日,再撤回新华庵、大田、溪口(今建宁县溪源村)一带休整。4月5日,国民党北路军第三纵队从新桥向南丰方向开拔,有进犯广昌之企图,中革军委令一、三军团回师,参加广昌保卫战,将十三师留在峨嵋峰一带迟滞敌人和进行休整,一直坚持到4月15日才离开。其间,十三师在新华庵补充了新战士一批。

新桥战斗,红军集中了一军团一、二两师,三军团四、五两师,五军团十三师,以及模范师两个团共5师又2团的兵力。敌军方面投入了第四、第六、第七十九三个师又一个团,这是有史以来,在泰宁的土地上进行的一场最大规模的战斗。从3月22日至27日共6天中,红军组织了大小8场战斗,虽然未能达到阻止敌第三、第十两路纵队会师新桥的预期目标,但打死打伤白军1000余人,缴获大量枪支弹药,取得了显赫的战果。也迟滞了国民党军合围建宁的行动,为红军反击五次“围剿”的战局起到一定的作用。在当年由邓小平同志主编的红军总政治部机关刊物《红星报》上曾登载了有关这次战斗的大版报道。

本文摘自《三明重要革命遗址遗迹》