■ 王 秋 燕 王 曼 玲

朱三秀的祖籍在江西石城,她降生到人世还没过周岁,连路都不会走,就被抱养到宁化淮土张家,成了张家二儿子张国生的童养媳。

朱三秀太小了,并不懂得童养媳的内涵,常常追着大她5岁的张国生后面叫哥哥,小嘴甜得仿佛张国生就是她的亲哥哥,张国生待她也像亲妹妹一样,带她玩耍,有好吃的自己舍不得吃,要省给她吃。直到朱三秀12岁,也就是1932年,才与17岁的张国生订婚。俩人关系明确了,但朱三秀的称呼习惯未改,仍把丈夫叫“哥哥”。“哥哥”更加宠爱她了。

那段日子,是朱三秀人生最幸福的一段时光。

“那时,哥哥身材不高,柳条脸,很调皮。”说到这,朱三秀额上的皱纹舒展了许多,恍惚又回到童年时光,看见正在自家田头干活的哥哥的身影。哥哥正在犁地,天太热,便把衣服长裤一脱,挂在脖子上,接着干。

朱三秀和张国生订婚后没多久,红军就来村里征兵了。村民们马上组织起来,听红军宣传员演讲动员,村里的很多青年被吸引住了,纷纷要求参军。

“哥哥”的大哥参军的态度非常积极。村里的苏维埃干部也到家里做工作。可“哥哥”的父亲舍不得让大哥走,因家里地多,他参军走了,地就得荒了,到时候拿什么粮食支援红军?这时,“哥哥”就说他去,他来顶替大哥参加红军。“哥哥”的父亲知道,如果留下“哥哥”在家种地,“哥哥”身体肯定吃不消的,再说,他种地也不是一把好手,还不如让“哥哥”去当兵。就这样,“哥哥”张国生入伍了。

朱三秀永远无法忘记“哥哥”出征的那年春天。震天响的锣鼓,村头村尾挤满了人,都来为“哥哥”送行。“哥哥”穿上了军装,戴上了大红花,帽子上的红五星引人目光,显得“哥哥”特别神气。朱三秀也挤在人群里送“哥哥”,有人故意逗她说,你“哥哥”走,你还不哭啊?也不知道是不是这句话,引得朱三秀的伤心,她一下哭了,泪就像断了线的珠子,一串串往下掉,止也止不住,活活哭成了一个小泪人。也许,朱三秀潜意识里已经有预感,和“哥哥”这一别,将永生难见了。

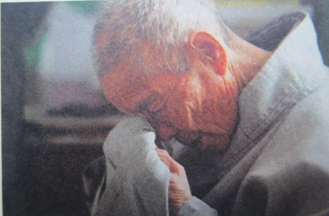

朱三秀看似平静,但仍然能感觉到老人内心情感的强烈波动。

“那一天后,只能梦里见他。”说完这句话,朱三秀眼里真的浮起一层老泪。

张国生参军后,一直没回过家,倒是寄过两次钱,还写了不少信回来。“每封信都会提到我,对我很关心。还交待家人对我要视同己出,看重些,千万别委屈了我。”

“哥哥”留给朱三秀的最后印象是一张照片。“那时,‘哥哥’长高了,人看上去也结实了,背着短枪,很威风,他已经当上连长了。再往后,听说他到了浙江打过仗。之后,就没了‘哥哥’的任何消息,也不知道向谁打听去……”

后来几年,朱三秀帮着家里捡猪草,放牛,日子还算过得去。可丈夫一直不归,完不了婚不说,再加上年纪小,干不了太多活,终于有一次与家人闹起了矛盾,一赌气,就削发出家了。这年,朱三秀正好20岁。和青灯古佛、木鱼檀香相伴了一生的朱三秀,已经到了古稀之年,她十分明白“哥哥”早已埋骨他乡,可她仍期盼着分别70多年的丈夫有一天能魂归故里。

一阵风过来,带来了竺隐禅林寺木鱼敲打的声音,这声音在山中这座古寺上空萦绕了很久,仿佛半空中飘着一个迷失了路找不到家的魂灵在声声呼喊,显得格外凄凉、感伤……

(本文作者系军旅作家)