■ 黄 奕 杰

闽赣根据地内的中央主力红军

最早关于创建红七军团的文献资料,出现在中共闽赣省委的文件里,即在1933年5月25日《中共闽赣省委目前的政治形势与建黎泰党的任务》中指出的:“为着创造一百万铁的红军,建黎泰党必须深入土地斗争,深入政治宣传鼓动,动员群众,在优待红军家属的基础上去努力扩大主力红军,消灭逃兵现象,完成闽赣省创造七军团的任务。”6月13日,中央文件《苏区中央局转中央对今后作战计划的指示》中也有提到:“少共国际第二模范师,应移至建宁、泰宁,其他新创立的部队甚至没有完成也应移至广昌以北,此地所有力量即为将来第七军团之基础。”同月15日,闽赣省委通过的创建红七军团的决议里,指出“中央局在闽赣党的面前,提出了创造红军第七军团的任务,省委认为中央局提出这一任务是绝对正确和必要的,闽赣党必须把这一任务列为今日议事日程的第一次,以最坚决的工作和斗争,于最短期间内完全(成)这一任务。”可见,在5月25日之前,中央、中央局已经以某种形式向闽赣省委提出在闽赣省内创建红七军团的工作任务,只是还未见诸于临时中央、中央局或中央军委创建红七军团的正式文件和电文里。

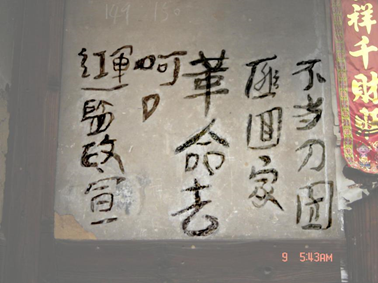

创建红七军团的中央正式文件出现当年6月7日军委《军委关于改编红第一方面军所属的独立军团的通令》,提出在红一方面军内建立七军团:“原十一军改为七军团十九师、闽北独立师及邵光独立团合编为七军团之二十师。”6月28日,闽赣省发出了《关于创造红军第七军团的问题》的训令,开始以“宣传鼓动、建立地方武装、开展革命竞赛与突击队的工作、优待红军家属、严肃纪律”等五个工作方法,来创建红七军团,说明红七军团的创建在6月底进入实际操作阶段。接着7月5日闽赣省委书记顾作霖、省政府主席邵式平致中央军委领导的电文《关于红七军团之编制及装备的报告》中,详细列出红七军团的编制序列,标志着红七军团的正式创建。7月间,红七军团组建完毕,并在黎川县城篁街李树坪召开了红七军团成立大会。

红七军团的兵源,主要来自闽北、闽西北及部分闽赣交界地区,由这些地区的地方红军独立师、团改编而成。《关于红七军团之编制及装备的报告》称:“二十师以闽北独立师编为五十八团,邵光独立团编为五十九团第一营、第二营,将扩大之资模范团编为第三营,以建黎泰独立师第三团编为第六十团之一营,黎川独立团编为第二营,将扩大之无产阶级团编为第三营;二十一师以闽赣独立师即少先师与建泰独立团合编成为六十一团,以工人第二师编为六十二团,将扩大之黎川模范团编为六十三团,我们提议拟从闽赣少共国际师之一团编入七军团。统计将现有地方武装编入七军团,重新创造地方武装,共缺少枪支4000支,内七军团2000支,地方武装2000支。”原地方武装改编为红七军团后,需再创建地方武装,弥补留下的地方武装空缺。

红七军团创建后开展军事和革命斗争的区域,也绝大部分地是在闽赣省内,延伸至江西、浙江边界部分地区。

一支奇兵

红七军团是在闽赣根据地内创建的,是红一方面军内的一个军团,是中央主力红军。但中央军委和红一方面军对较迟创建的红七军团的运用,一直比较特殊,这就是,红七军团以闽赣省为主要区域,常常被运用在中央苏区东北线的闽赣边界,且一直担任中央苏区和中央红军主战场前沿和侧翼的一支奇兵的角色。

红七军团建立不久,临时中央和中央军委就把中央主力红军分成中央军和东方军,东方军远赴中央苏区外的福建其它地区,试图在福建打开局面后,北上会合,进攻南昌,取得“一省数省的首先胜利”。自然而然地,在闽赣省内的红七军团, 1933年7月至1934年1月,两度归东方军指挥,配合东方军开展了两次入闽的一系列战斗。1934年2月至6月,东方军回到中央苏区参加第五次反“围剿”后,留下红七军团,称为东方挺进队,仍然在闽赣省及附近周边一带,特别是闽西北地区,开展牵制国民党军队的军事斗争。1934年7月至11月,由红七军团组成的中国工农红军北上抗日先遣队,举起抗日旗帜,实施长途转移,远离中央苏区,远离主要战场,深入闽赣省及附近周边地区,辗转北上,直至闽浙交界地带,开辟新战场。

这三次军事斗争,都有红七军团以主力或配合的角色参加。东方军时期,红三军团是基干,红七军团配合;东方挺进队时期,红七军团是主力;北上抗日先遣队时期,红七军团是主力,红九军团配合。

三次军事斗争的目的非常相似,基本上是:转移挺进威胁敌侧翼后方;消灭福建方面单个的敌军部队;牵制吸引敌人到后方去,减少主战场压力;在另外一个方向,试图创建新的根据地。1934年2月至6月间,临时中央和中央军委虽然无明确文件指出红七军团迂回穿插闽西北一带的任务,但6月1日《红色中华》以《东方挺进队接连消灭白匪一营(旅)二旅(营)》为题的报道,把红七军团在三元县徐坊和深坑岭的两次战斗,称为“东方挺进队接连消灭白匪一旅二营”,那么,这支“东方挺进队”的作用与东方军大致是一样的,就是试图以支队威胁其侧翼后方,消灭单个国民党部队,以配合主攻方向取得进展,也就是,这段时期红七军团的任务,是在中央苏区东线侧翼支持配合中央苏区第五次反“围剿”。

行军路线也非常相似。东方军纵横于中央苏区闽赣省和福建省,主要是闽西北地区;东方挺进队转战千里,接连进行了将乐、明溪交界的铜铁岭战斗(归化之役)、解放永安县城战斗和三元县徐坊战斗和深坑岭战斗,一直都在闽西北区域转战;北上抗日先遣队的活动区域在闽赣省内及周边附近地区,在闽西北内有一大段行军路线与前两次军事行动相近相似。

战斗形式和军事斗争经验薪火相传。东方军、东方挺进队和北上抗日先遣队三个时期,红七军团所运用的战术,用六个字概括,就是“游击性运动战”。由于深入中央苏区东线,深入国民党堡垒区,只能运用灵活的军事斗争手段,这就是游击战;但又都是中央主力红军,是一个军团或两个军团,有较强的军事斗争能力,可进行较大规模的运动战。游击性运动战的战斗形式和经验,从东方军传到东方挺进队,又传到北上抗日先遣队,使红七军团的军事斗争经验不断丰富,战斗能力不断增强,为由红七军团组成的北上抗日先遣队,试探长途转移,开辟新根据地,宣传抗日主张,奠定了军事斗争基础。

“小拳头”难成“小拳头”

1933年4月,中央苏区第四次反“围剿”胜利后,中共临时中央继续推行革命,首先在一省数省取得胜利的“左”倾冒险主义路线,提出向中央苏区西北方向发展,连续战胜国民党部队的作战方针,命令红一方面军攻打乐安、水丰、宜黄,这三个进攻战都未能打好。临时中央认为,这是主力红军集中在一个地点作战,不能相互配合作战的结果。临时中央决定将红一方面军主力分割组成东方军和中央军,以中央军留在抚河沿岸作战,以东方军入闽作战,待东方军取得进展后,再北上,一起会合进攻南昌,使得革命首先在江西一省取得胜利。

这就是“两个拳头打人”的主观主义作战方针。

从东方军开始,到第五次反“围剿”结束,在“左”倾冒险主义的主导下,“两个拳头打人”的情绪绵延不绝。和中央军分离后,东方军虽然转战千里,英勇作战,消灭和牵制国民党军队,建立政权,开辟新区,但最高政治军事指挥者在关键节点上未能观察形势,随机应变,作出调整,如在支持十九路军福建事变等重大事项上,又如在出击苏浙皖赣地区上,或少有作为或不作为,使主观主义作战计划大打折扣,无法扭转第五次反“围剿”的局面。

1934年2月18日,东方军回到中央苏区广昌头陂一带参加第五次反“围剿”新的战斗后,留下红七军团,以东方挺进队的名义,继续在闽西北转战。1934年3月17日《红色中华》以《革命战争的捷报》为题,指出:“……在五次“围剿”刚开始的时候,敌人是以北路军为主力的,把东路军和西路军只看作补助的军队,但后来在福建十九路军失败后,蒋介石夺取了福建东部,于是便增加了东路的进攻。” 1934年4月21日《红色中华》以《东北红军连占归化永安二城》为题的报道,加了按语:“蒋介石解决了十九路军以后,又从东方战线上分两路(一路由沙县将乐进占泰宁归化向建宁进攻,一路由龙岩向连城进攻)极力向我中央苏区进攻,同时在其堡垒主义之下,企图在东方(从将乐归化一直到连城永定)也构成整个的堡垒封锁线,以紧缩与封锁我苏区,增加我们作战的困难。在敌人这一计划(五次“围剿”第二步计划的一部分)开始实行中,虽然被他们夺回了沙县、将乐、泰宁、归化,但是现在我们不独胜利地保卫了建宁,不独夺回了归化,而且进占了敌人的宁洋与永安,在东南战线上,也阻止了敌人的前进,这对于敌人的由东方进攻,构成东方封锁的计划,是给了一个严重的打击。”虽然东方挺进队在国民党军增强东路进攻的形势下,还恢复了归化,解放了永安,并赢得铜铁岭、徐坊和深坑岭战斗,取得一定胜利,但于第五次反“围剿”主战场的战斗,最终还是呼应不足、补益甚微。

以红七军团为主力的北上抗日先遣队,率先举起抗日旗帜,走出试探性的红军长征实施战略转移开辟新根据地的第一步,1934年7月7日从瑞金出发,经长汀,永安、大田、尤溪,到达南平的闽江地域,渡过闽江后,向浙西前进,到达浙江及皖南地域。11月初,抗日先遣队转入闽浙赣革命根据地与红十军会合,奉命编为第十军团,继续担任北上抗日选遣队的任务。后十军团在国民党优势兵力堵截中转战于皖浙赣边地区,损失严重。北上抗日先遣队转战千里,战斗多次,虽然起到宣传和推动抗日民族运动,调动钳制国民党军,减轻对中央革命根据地的压力,但最后还是因孤军深入,孤立无援,敌强我弱,给养不足,大部分被惨烈打散,余部转入地方游击。

1933年7月到1934年11月间,以红七军团为一以贯之的角色参加的东方军、东方挺进队、北上抗日先遣队,转战赣闽浙期间,以军事斗争为主,战一地弃一地,时间仓促,不能久留,使新区的苏维埃政权和建设未能得到巩固和发展,未能在开辟新区中支持中央苏区,未能在支持配合中央红军军事斗争中发挥更大的作用。“小拳头”打出去即使多么有力,如果没有战略审视,抓住战机,适当调整,仍然是力量有限的“小拳头”,难成出奇制胜、左右局面的“小拳头”,难以配合大拳头,形成两个拳头合成一个拳头打人的局面,“两个拳头打人”取得胜利的主观主义作战方针,也终难以实现。

(本文作者系三元区政协办公室副主任)