刘 晓 迎

随着福建土楼申遗的成功,关于福建土堡申遗的活动也拉开了序幕。众所周知,福建民居建筑有四大类,即沿海红砖区、山区灰砖区、土楼和土堡。在四大类中,土楼已申遗成功,红砖区亦在积极申报中,土堡正迈开申遗的步伐。本文通过福建三明客家土堡的调研,对照申遗的六条标准,分析研究福建土堡所具有的重要历史、艺术、科学价值,提出福建土堡(三明)申遗的可行性,进一步加快福建土堡申报列入世界文化遗产名录的进程。

土堡是分布在中国东南部的福建、江西二省,以生土为主要建筑材料,生土与木结构相结合,并不同程度使用石材的乡土防御性民居建筑。它们是几次中国乃至东亚历史动荡和民众大迁徙的产物。其中分布最广、数量最多、品类最丰富、保存最完好的是福建土堡。

福建土堡分布的地理范围是闽江水系以南、九龙江水系以北,横跨戴云山脉与武夷山脉的福建中部地区,包括三明(大田、尤溪、永安、沙县、明溪、清流、宁化、将乐、梅列、三元等县市区)、福州市(永泰、闽清、闽候、福清部分地区等县市)、泉州市(德化、永春、安溪部分地区等县)、龙岩市(漳平北部)、宁德市(古田西南部),并以三明地区存留最多。

三明客家土堡分布范围早期以宁化、清流、明溪为多,宋以后逐渐向周边县发展,明以后大田、尤溪、永安、沙县等最多,现全市存留总数达200余座。所处自然环境以丘陵谷地为主,南亚热带海洋性季风气候,气候温暖,雨水充沛,植被茂密;居住着汉民族的客家民系和福佬民系,生活方式沿续着汉民族的传统习俗,生产方式以农耕为主。

一、三明客家土堡

基本情况

三明土堡的历史源远流长,它产生于隋末唐初,成熟于两宋,盛行于明清,并一直延续至今。

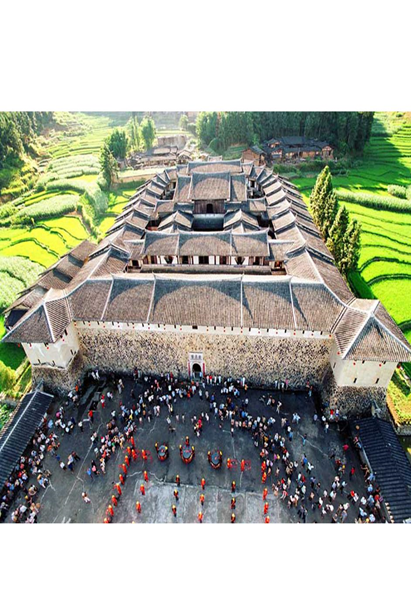

三明土堡以“天圆地方”作为建筑主体造型的设计理念,以强大的防御功能和满足家族聚落暂居的需要来安排建筑的规模,采用夯土墙与传统民居组成合院式围合型的大型民居建筑,坐落于高岗或坡地间,依偎于溪流畔,耸立于田园间,宛如神奇的方块或仙马蹄印留在翠绿的原野上,令人感受到无尽的遐思和美好的联想。

按照建筑形式,三明土堡基本上可分为方形土堡、圆形土堡和前方后圆形土堡等,但以方堡和前方后圆形土堡为多。按照建筑结构,土堡可分为合院式、内通廊式两类,以合院式为主。

(1)合院式土堡,基本特征为单独的堡墙,围院内为传统的民居,共同组成一个大型的土堡。主要分布于福建省三明市的大田、永安、三元、梅列、尤溪的客家民系地区,居住与防御功能分开,注重满足居住的独立性和舒适性的要求。

(2)内通廊式土堡,基本特征为楼层设通廊连通各个房间,设楼梯上下,院子中间常设公共厨房,主要分布于福建省三明市两大民系——客家民系、福佬民系(部分)之客家地区,体现了客家人高度团结的精神。在选址上,充分重视中国传统的风水理论,注重选择向阳避风的高岗坡地、临水近路的地方作为堡址,多坐北朝南,与自然环境融为一体。许多土堡依山势而筑,整体前低后高,前后堡墙落差达十几米,蔚为壮观。

在规模上,一座土堡占地多在1000平方米以上,堡墙高2~3层。如永安的复兴堡,占地3500平方米,堡墙高8.5米、厚1.6米。

在结构上,土堡堡墙为夯土墙,内通廊式土堡虽与木构架组合成屋,但夯土墙并不承重,而合院式土堡,堡墙是独立的。堡墙以鹅卵石或块石、条石为墙基,墙基之上为生土夯筑,一层堡墙上面设有通廊,上有屋面,贯通全堡。合院式前方后圆土堡由于前低后高,层层叠叠的屋面由低向高合拢,犹如双龙上行,极为壮观。

在布局上,合院式土堡由单独堡墙和内院传统民居两个部分组成,内院都有一两口水井。内通廊式土堡在堡内中心位置还设有单或双层祖堂建筑,整体呈外高内低。方形内通廊式土堡一般都是由堡墙与木构架组合成屋四边围合而就。合院式前方后圆土堡一般依托地势而建,呈前低后高之势,许多堡前还设有半月型水池,从空中俯视,总体又呈圆形或椭圆形,达到“天圆地方”的审美要求。每一座土堡都有鲜明的中轴线,合院式土堡尤为突出,大门、内院传统民居的前厅、中厅和后厅都在中轴线上,横屋和附属建筑分布在左右两边,整体两边对称极为严格。

在功能上,内通廊式土堡主体建筑各层有明确的功能划分,一层为厨房、杂物间,二层为粮食仓库等,二层(含二层)以上为卧室。合院式土堡分为堡墙和内院传统民居,民居主体建筑多为二、三进木构建筑,左右厢房或后屋多兼作学堂。

三明土堡在建筑设计上还充分考虑到建筑的防御性和排水系统,不仅满足了避居暂住、安全防卫、教化育人的要求,还具有防风抗震、冬暖夏凉等良好功能。

在防御方面,一、二层不在外墙设窗,二层以上在外墙设置条窗(瞭望兼射击),依堡墙墙体设置有隐通廊贯通,俗称“跑马道”;外墙还设置有突出的角楼,俗称“两点金”;有的土堡还在后圆的最高外墙设置瞭望台及射击孔;大门设置双层,门扇多为硬木板门,有的还包以铁板以防撞击、火攻,在门框顶部设储水槽及注水孔;有的土堡设有报警求救的鸽楼、犬洞。

在稳定性方面,土堡外墙呈下大上小,从下而上逐渐向里收拢,生土外墙底部的厚度一般是顶部的150~200%,从而保证了建筑的整体稳定性。墙基部分多为鹅卵石或块石、条石砌筑,高出地面1~2米,有的甚至高达5米以上,以防墙体被地下毛细水或地面渍水浸泡而坍塌;鹅卵石、块石砌筑时一般以大头朝里以防挖掘破坏。

土堡的排水系统十分完善与讲究,在堡外根据地形、水流条件,因地制宜设置散水通道;在内部则沿大门走向设置主排水道。在排水系统的设计上,还综合考虑了传统的“风水”理念,在主排水道的走向上很少呈直线外泄。如果设计主排水道直线外泄,就意味着房主人的财气和运气无法聚集,容易外泄。主排水道走向因为不能直线而拐角,为防止淤泥阻塞,房主人还在排水道中放养乌龟,以此疏通水道;并在进出口设置滤水饰物把关。

二、三明土堡申遗的可行性分析

三明土堡要申遗,要有符合申遗的各项标准条件,因此,对照遗产申报遵循的标准,进行以下可行性分析:

1、三明土堡是世界上独具魅力的、神话般的山区大型夯土防御性民居建筑,创造性的生土建筑艺术杰作。三明土堡选址科学,依山就势,布局合理,吸收了中国传统的建筑规划的“风水”理念,适应聚族而居的生活和防御要求,巧妙地利用了山间的地势和当地取之不尽的生土、木材、鹅卵石等建筑材料,是一种单位面积最大、类型和型制最多、防御设施最强、兴建成本最低、构筑手段更原始的生土高层建筑类型。其建筑构思、设计,以依山就势、巧用地形、型制多样灵活及其内部精巧的构造,看似平常,却又奇特,与周边山川相融,似在画中也。

土堡分布于中国东南部福建(三明、泉州、福州、宁德)、江西(南丰、广川)两省,并以福建三明市的大田、尤溪、永安三县(市)尤为集中。这些土堡,遵循着传统的“风水”理念建造,就势于山岗坡地,依偎于溪畔小台地,坐落于田中小平地,背阴向阳,藏风聚气,既是家族及村民躲避匪患暂居一起的避难场所,亦是家族及村民能够安居乐业的坚强堡垒,具有浓郁的山区防御性民居建筑特色。这种独特的建筑形式,是古代劳动人民根据当地自然环境,运用当地建筑材料所创造的独一无二的建筑形式。其创造性地体现在:用当地原生性材料和传统技术,造就了一种当时社会文化所提倡的优越的建筑体系。这种建筑体系包括对外的防御性、对内适应聚族暂居的血缘关联性,以及与周边自然环境的和谐性,质朴美观,坚固实用,具有很强的生命力,历经千年一直造福于广大民众,又没有损耗赖以生存的生态平衡。

这种独特的建筑形式是人类在适应当地自然和社会环境的过程中创造的,堪称世界上独一无二的、神话般的山区大型夯土民居防御性建筑模式。无论是建筑学上还是人类学上,它都代表了一种独特的建筑艺术成就和一种创造性的天才杰作。

如合院式安良堡,坐落于大田县桃源镇的东坂村湖丘头自然村,始建于清嘉庆十五年(1812年),坐北朝南,占地面积1200平方米。安良堡依山就势、造型优美、结构精巧,与大自然融为一体,反映了土堡与周边环境有机结合一种杰出的风貌。堡内为二进一横木构建筑,其中一进建筑长25米,宽10米,面阔5间,中间为下堂;二进建筑高出一进5尺余,上堂(后堂)进深8米。围绕一二进左右各有一支横屋(扶厝)。堡内还有水井、谷仓、风车、石臼等生活设施,可居住数百人。

2、三明土堡是在重大历史变迁与动乱北民南迁和特定的武夷山南段自然地理环境条件下,植根于东方血缘伦理关系和聚族而居的民族传统基础之上的建筑艺术成就和历史见证。现代化生活方式的演变和城市化的进程正在影响着传统生活方式的延续,也将探索保护和存续土堡建筑群落的现实的和未来的途径。

东方社会是一个重视亲情、血缘论理的国家,历来都重视家族血缘的传承和联系,土堡这种建筑形式和主要功能,从早期的防御性聚族暂居逐渐发展到后来的轻防御重形式的聚族而居,所体现出的正是儒家文化传统“敬祖睦宗”、“尊礼重儒”的论理观念。特别是内通廊式土堡中所体现的堡内上下房间大小均等、聚族而居于一堡的居住形式,围合中心是公共活动的庭院,院内通常建有祖堂兼作书斋,适应了对外封闭性防御、对内开敞式交往的需要,更是凸显出堡内居民强烈的家族整体意识与近似原始、朴素的生活方式。

三明客家土堡早期都没有堡名,土堡的建造是为了防御性暂居的需要,到了明代中期以后,土堡逐渐向重形式重防御转变,土堡的功能有了变化,堡内有了住户后,土堡有了自己的堡名,有的还以藏头嵌字对联,镌刻在大门口。堡内的祖堂、书斋、客厅、灶间、谷仓、卧室等多有意味深长、对仗工整的楹联,其内容体现的是耕读为本、忠孝仁义的中国传统思想文化,以文诲人,充分反映了土堡人家的审美观、价值观和文化心态、人文精神,构成三明土堡内部空间独特的文化氛围。

三明土堡早期为了防御而建造,是当时社会动荡、北民南迁、生活艰辛的反映,一直延续到明朝早期;随着社会的发展,逐渐演化为重防御重形式的功能变化,更趋向于中国传统礼制;后来就逐渐淡化了防御功能而成为重形式轻防御的居住建筑,这种建筑功能的变化也见证了中国不同历史时期的社会变迁。如今,随着现代化生活方式的普及和城市化进程的加快,土堡的建筑形式和传统居住生活方式的延续,正面临着人们对它的思考与选择,探索着保护和存续土堡建筑的现实和未来的途径。

如隋末唐初的宁化巫罗俊堡。清同治八年重刊的《宁化县志》卷一“建置”载:“隋大业之季……其时土寇蜂举,黄连人巫罗俊者,年少负殊勇,就峒筑堡卫众,寇不敢犯,远近争附之。”①宁化民国戊午年重修的《平阳巫氏族谱》(首卷)“啟修宗谱旧序”载:“祖,定生公,讳罗俊,始择胜黄连,时值冦警,公就岗筑堡卫众,所全生灵实多,于是远近争附。”②历史上西晋“永嘉之乱”后,北民南迁渐进至闽粤赣三角地区,并到达今三明地域内的宁化古石壁一带休养生息,随之传入北方中原先进的技艺及城堡夯筑技术等,隋末唐初在宁化出现的巫罗俊“筑堡卫众”就印证了上述传承,并揭开了三明客家土堡始创的序幕。

3、三明土堡是分布于福建省三明、泉州、福州、宁德、江西广川、南丰一带一种独特优美生土防御性民居建筑艺术杰作和体系的杰出代表。其中,三明土堡分布最广,数量最多,品类最丰富。已被确认的三明土堡建筑有200余座,保存得最真实、最完整,建造质量最好,美感最强,保护管理状况良好。

土堡是生土建筑与木结构建筑完美结合的一种典范,创造了一种独特的建筑景观,它以较高的石墙基与厚重的生土夯筑墙、碉楼、护堡池等围合,内院为传统民居建筑,构成封闭式围合型大型民居防御性建筑,体现了生土建筑的建造技术在中国发展到了巅峰。宽厚的高墙基与生土夯筑的墙体以其厚重、稳定和对外防御功能作为建筑外壳,内院建筑则以当地传统民居构成建筑内景。外观上,土堡的墙体色彩及瓦屋顶,与当地环境融为一体,成为山形、水体的有机组成部分。内部景观上,内院传统民居建筑形式,具有适宜人类居住的人性化的氛围。

如安贞堡,坐落于永安市槐南乡洋头村。前方后圆合院式土堡,建于清光绪十一年(1885年),坐西朝东,占地面积10000平方米,建筑面积6000平方米。堡墙由围护墙、碉楼和围屋组成,高二层,环堡一周;前楼围屋二层,28间房,为谷仓、贮藏间;后楼围屋二层,近亲、女宾住宿;围屋二楼与围护墙上的跑马道相通;前楼东西两端有向外突出的碉楼,后堡楼最高顶处设有突出的瞭望(射击)台。内院由四合院及连通建筑所组成,由天井、上堂及上堂间、左右厢房、下堂(大门)及下堂间四部分组成;连通部分包括过水廊、连廊和天井;设有大小房间368间,水井5口,可供千余人居住安身。

4、福建土堡遵循了“天人合一”的东方哲学理念和“风水”建筑规划学说,就地取材,选址或依山就势、或傍河耸立、或平地沟深,建筑风格独树一帜、古朴粗犷,形式优美,尺度奇特,功能齐全实用,与青山、绿水、田园风光相得益彰,与村落、传统民居和谐一体,互相可持续依存,组成了适宜的人居环境以及人与自然和谐统一的景观。是一种具有广泛影响的民族文化传统在特定自然地理环境中的完美展现,其突出的防御性功能实现了人居与自然环境和谐统一,并形成了一种独具特征和审美价值的建筑形体。这种建筑与规划的成就面对现代化的进逼,仍具有不可忽视的魅力和参考价值。

福建土堡在产生、发展过程中,始终贯穿了中国传统文化中以人为本、天人合一的东方哲学理念。布局上,或依托高岗山坡,或沿溪落成,或耸立田间,其粗犷的外观,与周边的青山、绿水、田园风光融为一体,构成了山乡神奇、古朴、雄浑、美丽的景观。建筑风格古朴粗犷,建筑形式优美奇特,建筑功能齐全实用,建筑材料就地取自大自然、荒废时又回归大自然,是早期环保节能型生态建筑的经典,体现了人居条件与自然环境的和谐统一。

如琵琶堡,坐落于大田县建设镇建国村后西北部,琵琶形土堡,建于明崇祯年间(1628—1644年),坐北朝南,占地面积近700平方米。它不仅巧用地形,使得建筑本体巧妙地与地形融合一体,更有琴夹、琴弦和瀑布滴水声(乐声)与之绝配,像是一把巨大的琵琶镶嵌在青山绿水间,环绕土堡的层层梯田则是它弹奏出的充满绿意和历史韵味的美妙音符。而且匠心独具,使得建筑本体形状奇特,如果没有身临其境,就不可能真正领略琵琶堡的美丽英姿,其深刻的文化寓意彰显了中国传统民俗文化中的独特魅力。

5、三明客家土堡的形成与中国历史上几次著名的民族大迁徙相关联,与中国北方游牧民族与农耕民族文明的发展史、与蒙古帝国的历史有关。其创造者和传承者为中原大变革中南迁的民族与福建当地居民的融合体。土堡中保存了儒家文化的传统,也融入了当地的风俗和特征,形成了特有的方言、民间艺术、宗族观念与生活、居住方式等,也是人种人类学和民俗学的重要依据。

公元4~14世纪,中国东南部地区的社会、经济、文化发展与北方人民大规模的南迁密切相关,福建尤为明显。三明客家土堡正是这一历史过程把创造出特殊文明的物质载体。土堡所在区域居民的文化习俗一方面保留中原传统的儒家风范,另一方面又融合了当地山区民俗文化的特征。三明客家土堡就是这种文化心理投影到现实生活中的一个典型的产物,与土堡人家的宗族观念、伦理道德、方言语音、风俗习惯、民间艺术等构成了互为依赖的完整体系,在结构和布局上突出了聚族而居和坚强防御的功能,反映了当地客家居民的社会观、道德观、文化观和家族意识、民系意识,集中形象地体现了土堡所具有的顽强生命力和浑厚的社会文化基础,是人种人类学和民俗学的重要依据。

这些与客家土堡居住环境紧密联系的丰富文化内涵及其所具有的中国传统美德的凝聚力和影响力,随着土堡人家的不断向外迁徙、辐射,引来每年都有数以万计的海内外同胞回到这里寻根谒祖、访亲探友、观光旅游、尊礼崇文,吐方音之乡音,发无限之追思,继家族之精华,其具有无以替代的精神作用,是不可再生的独一无二的人文与物质载体。

如芳联堡,坐落于大田县均溪镇许思坑村。前方后圆形合院式土堡,建于清道光年间(堡内建筑),成型于同治三年(1864年),坐北朝南,占地面积3600平方米。全堡计有160间房,其中厨房10间;有6部楼梯、2间厕所;粮库、碾房、风车、石臼等生活设施样样俱全。堡前有半月牙儿式的护堡池,前堡墙不设大门,从选址看,门开向东,故在堡前又开挖半月形水池,以象征“吉利”;从风水角度看,土堡对着正南,门前有水,是一处财源茂盛、人丁兴旺的好宅地。建筑结构奇特,布局讲究科学,文化底蕴深厚,充分表现了土堡人家崇礼重教的文化心态,展现了土堡文化的杰出品位。

土木结合、碉楼枪眼、外闭内敞、造型奇特、规模宏大、品种多样、就地取材、构思精巧、聚族而居等是土堡的主要特征。其独特的建筑形式、高超的工程技术和丰富的文化内涵、聚族而居于一堡的居住形式,使之不同于世界其他任何建筑,可谓天下一绝。

福建闽西、闽南有土楼,在江西的赣南有土围,在广东的粤东还有围拢屋,加上闽西北的土堡,四者皆带有“土”字,它们是何种关系呢?首先一点,它们都是大型的乡土建筑,其材料都离不开土木石砖,并以“土”为主,这是相同点;同时,四种建筑亦存在差异,由下表内容可看出土堡与它们的差异:

作为生土夯筑而成的建筑,土堡可以说与中国,乃至东亚、中亚的夯土建筑一脉相承,但它的体量、前后高差巨大的造型、优美的体态、精巧的结构、宏大的容量,持久、紧密的宗族、邻里社区形态,悠久的教育、习俗和道德传统,与山岳、河流的完美结合和对山地农耕文化的创造,综合起来,为历史上所罕见,令人震憾。

土堡的建筑风格独具特色,令人赏心悦目,具有突出的文化、艺术、科学的价值。土堡历经千年,在形成和发展过程中,既充分吸收了传统的夯土建筑文化特色,又十分注重与当地的生态环境相结合,形成了独具一格、形式多样的围合状大型民居生土防御性建筑,主要有方形、前方后圆形、圆形土堡和其它变异形式。三明土堡在建筑技术上达到很高的成就,对于世界其它地区的建筑、特别是生土建筑具有借鉴作用。在堡址的选择上,充分考虑了地质、地势、水文和气候等自然条件;在材料选用上,强调就地取材、可循环使用性,采用的是当地丰富的土、木、石;在结构手法上,以生土夯筑围合堡墙(合院式)、生土夯筑与堡内木构架建造同步结合进行,讲究建筑的牢固性和居住的舒适性;在整体布局上,注重体现维护中国传统文化礼教与家族平等和谐的秩序,并满足聚族而居于一堡的使用功能要求。

或许可以说土堡这种防御性极强的建筑形式在世界上也有其它一些零散的例子,但是作为大家族聚居的夯土防御性建筑历史悠久、分布相当槀的山地农耕区域,形成以土堡为标志的特殊的文化圈和景观,应当说在世界上也是绝无仅有的。

我们可以联想到古罗马的斗兽场,但它的功能、形态、性质、在社区人生活中的位置,显然完全不同于土堡。我们也可以联想到美国西南印第安人部落遗址中少量类似的核心建筑,其建筑材料主要是以砖、石构成,属于公共性建筑存在,与福建土堡作为大型夯土民居楼房存在相比,建筑材料、建筑用途、数量、影响力、造型也都迥然不同。

仅以土堡的单一防御功能比较西方的城堡建筑,土堡的居住者、使用方式、建筑形式和丰富生动的使用功能也大大不同于西方建筑。

总之,三明客家土堡若申遗将以以下原因来提名:

1. 将以最好和几乎完美的方式展现三明土堡的独特特征。

2. 它们将反映三明土堡与自然山水和村落历史有机结合的杰出风貌。

3. 将代表现存土堡和相关风格建筑不同的历史发展阶段。

4. 将代表三明土堡的所有类型,它们的环境也颇具代表性。

5. 将展现三明土堡所蕴涵的全部文化丰富的要素,准确地反映三明土堡文化内涵和土堡人家的生活方式。

6. 将保留三明土堡的真实的自然和原始特征。

7. 三明提名地的保护将受到了当地居民的完全支持和认可。

注释:

①《宁化县志》(清同治八年重刊卷一“建置”)

②宁化巫高村《平阳巫氏族谱》(民国戊午年重修的首卷“啟修宗谱旧序”)

(本文作者系三明市博物馆馆长、文博研究馆员。)