方 建 国

“小小三元县,三家豆腐店,城里磨豆腐,城外听得见。” 这首民谣在三明市区(三元、梅列),庶几妇孺皆知,人人耳熟能详。只是版本略有不同,其一、二、四句不变,第三句则有“城里打锣鼓”、“衙门打屁股”等说法 。民谣的来源也有四种说法:一是清末民初就有了,因为“衙门打屁股”是当时县太爷升堂问案时才有的行为;二是“外来文人”编的;三是学生作文中写的;四是解放后三元县领导在会上做报告中提到的。我认为,第一种说法不靠谱,因为清末民初没有三元县建制;第二种说法拿不出具体证据,何人何时何地编造的?第三种说法看似有理,但那个学生是机关干部子女,很可能是他父母在听领导讲话时,对这首民谣印象深刻,回到家里提起,于是他在作文中“活学活用” ;这个学生1957年小学毕业考初中作文因此拿到高分;第四种说法得到大多数人认可。其实,不管哪种说法,如果没有足够确切的资料证据,都不足以让人信服。这首民谣真正让人感到兴趣的是它用通俗明了,或者说诙谐易懂的语言,描出三元县的“小” !

旧三元县有多小

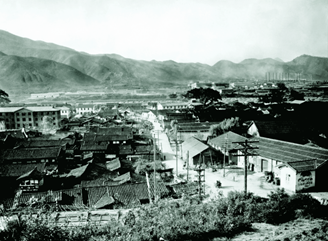

旧三元县,一是地域小,二是人口少。从东晋义熙年间置沙县始,1500多年来三元均隶属沙县,直至1939年,福建省政府设三元特种区,才从沙县析出。抗战期间,福建省政府内迁永安,福建省保安司令部和保安处以及一批军、警、宪、特机关和江苏学院等院校迁进三元,作为永安北大门户的三元镇人口剧增,地位突显。民国28年(1939年)1月4日,福建省政府主席陈仪签发第05049训令,“查三元镇为沙县第二区署所在地,现在保安处、保安干部人员训练所、县政人员训练所均设该处。兹为便于两训练所学员实习及改善人民食物住宅,并其他日常生活以资别处取法计,就沙县第二区以三元镇为中心,划出人口万余之各乡村为二等特种区署,定为三元特种区署,直属福建省政府管辖。”三元特种区面积1057平方市里,人口10106人。区公所设在阳巷世盛祠(今三元区实验幼儿园处)。但三元特种区署财政拮据,入不敷出,机构很难运转。翌年4月7日,福建省政府经中央内务部和行政院批准,将三元特种区升为三元县(为三等乙级县),从沙县、明溪县、永安县划出岩前、莘口的若干村镇在特种区基础上置三元县,三元县面积4127平方市里,人口34348人。下辖1镇、5乡、48保、526甲,并于6月1日正式对外办公。说它小,主要是作为县治所的三元镇(城关)小,方圆不过1平方公里,一纵一横呈丁字型的两条街和10几条小巷,逼仄而破旧,拥簇着几十家小商店。好在小小三民镇竟有60座祠堂,让迁来的省级机构和县政府机关有安身之地。人口少,地方财政空虚,当年田赋、房宅税、屠宰税一共仅86588元。三元县的县长难当,从1940年置县到1950年1月三元解放,共任命10位县长和一位代县长。首任县长吴锦文派兵到岩忠乡(今岩前忠山村)催交公粮,挨家挨户搜刮,激起民变,地方史志称“忠山抗粮事件”。吴锦文上任10个月即被调离。最“短命”的县长王正谊任命23天仍然不到任而被免职。而最后一任县长叶慈福,在解放大军压境时刻,以赴永安专署“述职”为由,交庄增耀为代理县长,自己一去不复返。

“三家豆腐店”是夸张的说法

三元县地处闽西北山区,交通闭塞,经济发展缓慢,广大农村以自给自足的农耕社会为主。但人少地多,农产丰富。明嘉靖《沙县县志》称三元“惟之文甲于一邑,麦豆蜡果绢布为各都之冠,饶有余利”。三元县人口仅3万余人,但有良田12万余亩,人均4亩,粮食自给有余。有90万亩山林,盛产木材、毛竹、竹笋、香菇、红菇、茶油、大豆、板栗、棕等土特产及可供猎捕的飞禽走兽。 有沙溪及六七条支流可捕捞鱼、虾、鳖、蛙。城关、陈墩等地100多口鱼塘,养殖淡水鱼类。农家几乎家家养猪、鸡、鸭,肉、蛋、豆腐供大于求。抗战前,三元每年产木材2万立方米,笋干2万担,香菇1万多斤,以及土纸、茶油、茶叶、棕等土特产,以莘口出产的闽笋“玉兰片”最为出名,远销上海、江浙及东南亚。抗战中,厦门、福州相继沦陷,木材、笋干生意一落千丈。但因三元设县,刺激了商业经济。1941年,三元县成立京果、国药、酒业、木材、笋干、民船6个同业公会。抗战胜利后(1945年底),三元全县有中小商户280多家,光城关就有5家京果店,31家糕饼店,5家菜馆,8家小点心店,9家日杂店,6家布店,7家中药店,3家金银首饰店,8家屠宰店,豆腐店达到37家。这还不包括列西、莘口、岩前各地。

随着省政府机关迁回福州,三元人口锐减,更由于民国政府腐败,物价暴涨,货币贬值,兵匪横行,经商艰难,一批中小商户倒闭,三元遂凋零衰落,落下“小小三元县,三家豆腐店”的名声。

(本文作者系三元区人大退休干部)