裴 耀 松

清流县在置县之前属宁化县麻仓团里。宋元符元年(公元1098年)设县,将宁化的六团里、长汀的二团里归清流县管辖。清流置县后,衙署设在地理形胜俱佳的麻仓团里。明嘉靖编修的《清流县志》记载:“元符元年,提刑王祖道行郡,憩宁化麻仓团里清流驿亭,爱其山明水秀,因谓长汀、宁化壤地旷远,艰与政务,奏析宁化六团里、长汀二团里,置清流于麻仓团里。”

宋时主管福建路各州的司法、刑狱、监察和农桑的提刑王祖道指的“山明水秀”麻仓里,就是现今的清流县城。绕城的一湾碧水自西南向东流去,俯视城廓如同一弯上弦月。四周青山叠翠,景色秀丽。自设立县衙署后,原本为小镇的麻仓里,成了辖区内的政治、经济、文化中心,初步具备城市的各项功能,继而推动文化教育的发展。县衙所在地的文庙相继建成。至明代嘉靖年间,县城四坊便设立供青少年就读的社学四所,以朱程理学为主的儒文化得以传播,传道授业的老师受到社会尊重。一个城市的形成与发展,与历史文化的传承密切相关。清流置县之前隶属宁化县,其开县时间为唐开元十三年(公元725年),比清流县早373年,在此其间的治理,也与宁化县的社会经济发展和文化教育密不可分。因此,尽管一座城市的形成年代有近有远,历史文化留下的记录却无不印证其发展的轨迹。

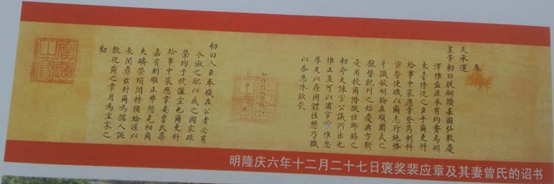

据资料统计,清流设县之后36年,宋绍兴五年(公元1135年)出进士1人,直至南宋消亡(公元1279年)的44年间,共有进士(含特奏)18人。明代270年间,汀州府八县的进士数:长汀县18人,上杭县12人,清流县11人,永定县5人,宁化县2人,武平和连城县各1人,归化(明溪)县无,清流县排名第三。汀州府八县的举人数,除长汀县85人、上杭县52人外,清流县为49人,排名也为第三(《客家文化研究》海峡文艺出版社出版)。清道光年间编修的《清流县志》“人物志”记载,明隆庆戊辰科进士裴应章,由行人司行人任职至吏部左侍郎、南京吏部尚书,从政40余年。传略中评价“公忠直亮,无党无偏,真大臣器”。逝后,“天子辍朝一日,追赠太子少保,谥‘恭靖’”。明宣德五年(1430年)庚戌科进士赖世隆,入翰林院编修,有才略,长于诗文,著述颇多,有《玉堂遗稿》行于世。明成化十七年(1481年)进士叶元玉,出任潮州知府,多有著述。万历五年(1577年)进士伍可受,任山东布政司参议,方刚正直,不避威权,人称纯孝,升任云南佥事后,敢于“搜奸剔弊,在滇御兵抚叛,清声威望,经济壮猷,深得赞许。”万历二十八年举人伍仪,任广东龙川县县令时,平寇有功,捐资修城,尽力赈灾,输谷150石为饥民度荒。至今,龙川县仍有塑像供奉。清代武举江国升,出任台湾镇左营守备,为清流赴台就职第一人。

从一个小镇到县城的雏型,再经过多年的营造,到了明代之初,山川形胜依旧,却赋予了文化的内涵。“屏山枕其后,南极朝其前,东华峙其左,西峰拱其右,一水清滢澄澈,自西南入于凤翔,出龙津,萦抱县治三折之流,望东南而去。”明永乐年间便有清流八景:东华翠嶂、南极白云、西桥横笛、北渡孤舟、龙津夜月、雁塔晓钟、半溪残雪、三港清流。最早见诸文字的是明宣德进士翰林院编修赖世隆的八景诗8首,如《东华翠嶂》:“清溪东望近蓬莱,万迭峰峦翠作堆。林雨初晴眉黛湿,岭云乍过画屏开。筠床独对宜清晓,蜡屐登临印碧苔。愧我楼迟安石志,少年游赏忆重来。”明进士南京吏部尚书裴应章的《宿南极山》一首:“老兴少年同,寻芳二月中。桃花红落雨,杨柳绿摇风。泉连琴书润,云深榻几笼。论心贪夜话,不觉晓鸣钟。”此外,明进士潮州知府叶元玉、清乾隆汀州知府王廷伦等社会贤达、知名人士数十人均有吟咏清流八景的诗句。随着历史的演变,清流八景中的“三港清流”为“灞涌金莲”所取代,明万历太学士裴汝甲(吏部尚书裴应章之三子)在《游金莲寺》诗中吟曰:“古刹幽深占远郊,乘凉频许客来敲。到门旭日吐林际,坐久轻风生树梢。炎气暗随香气散,茶声沸与瀑声交。良宵共有连床约,一任残阳落鸟巢。”

清流八景荟萃于县城与郊区,如同璀璨的明珠,为县城添色。至今多数仍然秀色可餐,令人向往。“东华翠嶂”的古寺尚存,林木苍郁,已有简易公路直通,为县城人民消暑登高好去处。“南极白云”后经开发,建有寺观,几年前又经查证,山林中有第二次国内革命战争时期,工农红军攻打白军占据县城的临时指挥所。“西桥横笛”的凤翔桥,历史上几经洪水冲毁又重建,如今宽阔的钢筋水泥大桥双车道,连通两岸闹市,成为一道亮丽的风景线。“北渡孤舟”一景尚存,随着县城夜景工程的建设,两岸栈道、绿树、花带相映成趣,美不胜收。“龙津夜月”的龙津桥,1994年遭特大洪水冲毁,次年开建的大桥高于旧桥近10米,提高了抗洪能力。两边人行道宽阔,入夜扶栏望月,凉风习习,为市民津津乐道。“三港清流”一景虽隐退,而今在这一地域兴建了县城最壮丽的九龙广场,九条龙柱面对平静的清流熠熠生辉。每当入夜,广场上的同乐会琴瑟和鸣,中老年人跳广场舞,别开生面多姿多彩。作为后继的“灞涌金莲”,距城才三华里,以其悠久的历史,“泉声夜夜三春雨,天气时时五色云”的自然胜境,供奉客家人的保护神定光古佛,作为八景之一,名副其实。

古代文人墨客盛赞的清流八景中的“雁塔晓钟”,坐落在东边山头的雁塔清代便被拆毁,原本上方门楣刻吏部尚书裴应章题的“秀孕三元”也无存。“半溪残雪”景观在离城三里许的白石桥下,溪中散落的白石也已无踪迹。唯有赖世隆翰林编修的诗句令人遐想万千:“江南点雪值千金,今喜溪头一尺深。怪石冰融寒鹭疲,小桥日上玉缸沉。渐看草色回平静,未放梅香出远林。乘兴何须移夜棹,蹇驴随处深春吟。”失去二景虽有遗憾,毕竟有诗为证,回味无穷,这也是历史文化的价值所在。

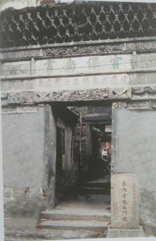

作为县城的历史遗存,世事变迁,沧海桑田,唯一可以印证文化底蕴的便有“宫保尚书——隆庆戊辰科进士裴应章”的府邸二进门楼,如今已破烂不堪。裴应章从政40余年清正廉洁的传略记载和民间故事,在《县志》、《清流民间故事选》中得以流传。明天启年间兴造的《恭靖公祠》已荡然无存。欣逢盛世,顺民心得民意,不久前在旧址附近又竖立起古色古香的“奕世尚书”、“天官冢宰”石牌坊,历史文化又得到弘扬和发展。与之相映衬的是沿龙津河两岸的景观建设大放异彩,成为当今称誉为“内陆鼓浪屿”、“山区明珠”的县城一张亮丽的名片。

“要保护弘扬中华优秀传统文化,延续城市历史文脉,保护好前人留下的文化遗产。要结合自己的历史传承、区域文化、时代要求,打造自己的城市精神,对外树立形象,对内凝聚人心。”这是2015年12月20日至21日在北京召开的中央城市工作会议上提出的城市工作的系统工程之一。要保护好前人留下的文化遗产,如“宫保尚书门楼”,不仅仅是竖立“县级文物保护单位”的牌子,还要进行维修、保护,大凡客人到清流都要参观这一近500年的古建筑,内部全是杂乱民房谈何雅观!明成化年间进士、广东潮州知府、本县人氏叶元玉,在525年前便写下《嵩口温泉》诗:“烛龙伏地水如炊,浴罢沉吟感慨时。此日中原正多寇,也须流去作汤池。”这是叶知府忧国忧民的情怀,也是盛赞嵩口温泉“水如炊”的表述。如今“天方悦潭”温泉度假村的建设初具规模,风情万种的浴池袅娜热气,正是“烛龙伏地”的写照。在这离县城仅10余公里的嵩口温泉度假村,历史文化的传承得到实现,是清流的大幸,也是八方游客的大幸。

公元1930年1月,伟人毛泽东曾写下《如梦令·元旦》:“宁化、清流、归化,路隘林深苔滑。今日向何方,直指武夷山下。山下山下,风展红旗如画。”1959年2月,经国务院批准,宁化、清流合并成立清宁县。1961年6月6日重新恢复清流县建置,福建人委同年9月7日下达撤销清宁县恢复清流县、宁化县建置的通知。

革命老区中央苏区县清流县,是山区农业县,交通闭塞,经济欠发达,县城经过几十年的建设发展,旧貌换了新颜。1980年代,时任省委书记的项南同志到清流县视察时称赞为“花园般的城市”,并提出希望:“清流,清流,誉满全球”,“清流,清流,世界一流”。如今,在清流县城沿河两岸,四时鲜花盛开,连凤翔桥、龙津桥的护栏上也挂满五彩鲜花盆景。古人张大受,江南嘉定人,曾任翰林检讨,他在《清流道中梅花》一诗中吟道:“驻马清流香气吹,东风渐近落花时。可怜踯躅关山路,才见江南第一枝。”时代变了,而今清流不只是梅花“一枝”,自从创立“国家级台湾农民创业园”之后,这里已是海西最大的鲜切花种植基地。成千上万亩的玫瑰、非洲菊、康乃馨、郁金香,在福建春舞枝花卉公司职工的培育下,通过设在县城的春舞枝电商平台,在全国2000多个县市、8000多家加盟实体花店销售,只用3个小时就可送到用户手中。现在又通过全球最大鲜花销售商,在24小时内将鲜花配送到全球185个国家和地区。

春舞枝花卉公司总部以及海西鲜花电子交易市场,在清流县城落户、扎根、发展,培育的不同品种鲜花在全国性展评中连连获金奖,这就是县城历史文化的传承与发展的金光大道。城市是人类的智慧创造,是人类文明的鲜明标志,是人类活动的重要区域。清流县城还将继续努力,延续历史的文脉,保护好文化遗产,让县城更加和谐宜居,变得更加美好。

(本文作者系永安市客联会副会长)