陈 乾 金

挂牌成立

兵家道:“兵马未动,粮草先行”。三明要搞大规模的重工业基地建设,电力就必然要先走一步。没有足够的电力,什么企业都办不成的。

据《三明创业纪实》记载,解放前,三元只有发电量为7.5千瓦的三元电厂。1950年1月,三元县城解放时,全县城仅1000余户人家、4000余人,全县照明是靠一台50马力的蒸汽发电机发出的电用来照明,如萤火虫闪闪烁烁。1951年1月,三元县人民政府接管了创办于1938年已停业多年的三元电厂,经扩建发电量增至12千瓦,并接收私投股份实行公私合营,改名益骆电厂。同年9月,政府再次拨款3000元添置设备,发电量增至21千瓦,为解放初期三元县第一家国营企业。

1957年,小小的三元县只有在城关一座破庙内有一台60匹马力的柴油发电机,白天开机碾米,晚上供县政府各机关和二三十家小商店照明,到24点停机全城便一片漆黑了。

1958年3月21日,为保证三明钢铁厂、化肥厂等单位的用电,福建省人委下达了关于三明热电厂设计任务书的批复,同意在三明兴建24000千瓦的热电厂,第一期12000千瓦,全部投资为1400万元,由三明地区各工业企业总投资中提出。

按三明重工业基地建设的最初方案,三明热电厂是作为三明化工厂的热电站设计的。后来,由于钢铁厂规模不断扩大,古田电站的输电网还未接通,决定扩大热电厂的建设规模,为整个工业基地提供热电能源。热电厂从化工厂独立出来,直接隶属于福建省水利水电厅电业局。1958年7月1日,三明热电厂筹备处在福州市老西门外小柳树挂牌成立,8月上旬迁来三明热电厂工地开展工作,三明热电厂位于沙溪河西侧黄硅石山下,占地1.396万平方米。年底热电厂被列入先行工程。

借用租用电源

为了先保证三明重工业基地三钢、水厂、热电厂、化机厂、化肥厂等各工地施工用电,三明建委通过省委调来两台400匹马力柴油发电机,在热电厂小山包后面一座大竹棚安装发电(即三化热电厂粉煤车间的位置)。当时热电厂筹备处即派曹兴云、蒋立农、吴杜景等几位在部队开过柴油机的复员同志去开机发电。加上省一建公司机电处装在白沙工地的几台小柴油发电机,才初步解决几个工地的施工用电。随着各工地规模不断扩大,加之三明建委号召,一定要确保三钢在1959年元旦炼出第一炉钢的决定,在省水电厅和三明建委的帮助下,由热电厂筹备处经办,向水电部列车电业局租用第11列车电站(装机容量4000kw,系前苏联产品)。(列车电站简介:列车电站在建国初期,全国第一二个五年计划国民经济建设中,在还没有电源的地方和矿山,只要铺简易铁轨,列车就可以进站快速组装发电。)

1958年12月5日,由党委书记牛存信和第11列车电站孙玉泰签订租用合同。租用期限一年,每月租金53000元。列车电站租来了,要先腾出置放的位置。12月13日,列车发电站土方工程量共有7.2万立方,这项任务直接关系到元旦出钢用电,时间紧、任务重,承担这项任务的一处二队和民工们共1050人(按计划3600人),民工磁灶中队、罗山中队向工程处党委提交决心书,福安二中队也不甘示弱,提出要“比磁灶、赶罗山”。民工之间展开了热烈紧张的劳动竞赛,平均每人每天挖运填土3.5立方,磁灶一排、罗山三排创造最高达到7.3立方,在严重缺员的情况下终于在15日前如期完工了。还要铺设铁路支线和两列停靠轨道,但铁轨、夹板、道岔、螺丝等器材一无所有。经三明建委请示,省委协调向莱州、郭坑、永安等铁路机务段借来上述器材。由于借来的道轨等器材规格不统一,热电厂机修工人便自力更生,硬是用手工加夹板和修改螺丝,保证了铺轨的顺利进行。经7天7夜的连续奋战,共铺设1000多米的正轨和两股停靠叉道。接着,来自南平的发电站职工以24.5小时安装好过去需半个月才能安装完的列车电站全部设备装置。当年12月30日,第11列车电站进站就位(位置在现在三化氨厂成品仓库面前和煤场之间),经48小时突击,于1959年元月2日上午9时40分正式发电(1400千瓦)送往三钢和各施工工地。保证了三钢炼铁车间于元月2日上午12时20分炼出了第一炉钢水,结束了我省手无寸钢的历史!

列车电站发电后,二台400匹马力柴油发电机省委即调走。由于当时只有三钢炼钢车间开始试生产外,其他工地都在基建中,电力负荷不大,第11列车容量有余,且热电厂即将发电。按省水电厅指示,热电厂筹备处主任张树林和第27列车电站廖国华签订合同,租用容量为2500kw的第27列车电站,系捷克斯洛伐克产品,租期半年(1959年7月-1960年6月止)。第27列车于7月中旬发电后,第11列车电站即拆车调离三明。

设备搬运

上海锅炉厂出品的40t/h链条锅炉和上海汽轮机厂、上海电机厂出品的6000kw抽汽式汽轮机和发电机于1958年5月运抵三明火车站。并由当时的三明化肥厂验收卸下车皮,放在铁路边上。

热电厂筹备处、省水利电力厅机电安装二工段一起组织搬运力量设法运回工地。安装队起重班只有两位老师傅和几个民工,工具只有一架绞盘、几条钢丝绳、手拉铁葫芦、辘饼、撬棒等简陋工具。但整套电站设备总重达20吨以上。

由于人手缺乏,热电厂又抽调盛华观、钱品荣、裴顺清等数人参加搬运工作。冬天,天寒地冻又在野外作业,手脚被冻得麻木失觉。夏天炎热太阳晒得汗流浃背,最糟糕的是下雨天气,道路泥泞更兼垫滚筒的长木板陷入烂泥中,滚筒被卡住动弹不得,推绞盘的人拼命使劲,就是走不了几步。在这样艰苦的条件下,同志们仍热情高昂地干下去。还有很多不同规格的无缝钢管、阀门等附件都是发动筹备处全体干群利用星期天或晚上义务上阵往工地搬运。后来上级分配来两辆解放战争中在战场上缴获的美国产“大万国”牌汽车,情况才有所好转。这样历时半年多,一期工程所有的主辅设备陆续安全运抵工地。

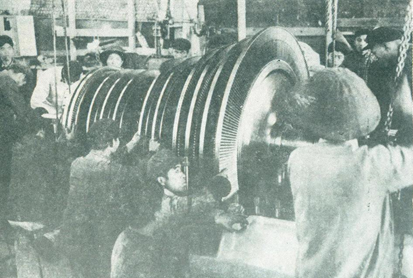

设备安装

热电厂一期工程的建筑及安装是由省建一公司一工程处和省水利电力厅机电安装工程处二工段负责的。省水利电力厅机电安装工程处是和三明热电厂筹备处成立同时起家的,我省第一支火电建设安装队伍,也同时在三明热电厂工地成立。主要技术力量是福州市内一支十几人的工业设备维修队员为骨干,又从上海市杨树浦等电厂调来少量的机、炉、电的技术老工人组成。根本谈不上有什么工程安装机械装备,一切因陋就简,土法上马。当年热电厂汽机车间安装最基本的机具、吊装行车都没有。我们只好用一根六米多长的拨杆(装上万能活接头)给固定在厂房水泥柱上,左右再牵两根绳,制成简易的安装工具。发电机定子、汽轮机上下汽缸,转子等笨重机件只好用很多枕木再铺上厚木板条滚筒,用卷扬机慢慢拖到六米安装平台上就位。左右偏差则用手拉葫芦纠正……总之都是用土办法加上几位老师傅的集体智慧,克服各种困难才顺利完成的。

上世纪八十年代后期,锅炉的安装都是等炉体钢梁框架好焊牢后,将水冷壁管在地面焊好整组吊装就位的。但在建国初期的五十年代是没有这样条件的。锅炉管子是一片片吊上去在高空慢慢焊接,很是费时费力,但在当时因缺乏重型起吊设备的情况下,只有按这种土办法来干。

管阀班只有从上海调来的一位老技工乐克勤师傅,其他均是新招收来的青工。热电厂筹备处派我、何则书等人一同参加安装工作。首先是做弯管。没有弯管机械,大小管子全靠人工完成。大家先把沙子炒干,将要弯的管子一头用木塞塞紧,竖起来后往管内装炒干的沙子,一边装一边用铁锤在外面敲打,直到敲打得结结实实,再塞上木塞,然后在露天砌一简易加热炉,用焦炭把炉子烧旺,把要弯的一段管放进烧红后迅速抬出,放到事先做好的厚钢板上,放好样的铁柱子中要几个人一起使劲把它拉弯到所需的弯度为止。有时角度是弯过来了,但管子水平走样,还得再用火焊枪加热烧红后用大锤打平,实在是很费力气。锅炉的大大小小管子的管口都要按焊工的要求锉成28~32度的斜切面才好焊接。没有手提砂轮机可用,只好靠全体青工每人一把旧的锉刀日夜不停地锉。工作量极大,同志们都是靠一股冲天的干劲为使热电厂早日投产发电,为三钢早日出钢而努力。

在施工、安装中,职工们不断开展技术创新,安装锅炉需要将许多管道的管头磨平焊接,开始由工人用矬子锉,功效低。安装工人陈仲彬等发明了用马达带动的磨管机,功效提高五六倍,经过水压实验,一次成功,几百根水管接头处,无一根漏水。为解决物质供应不及时难题,省一建职工们还利用泡沫水泥代替红砖砌锅炉,用磁管代替铁管铺设地下电缆,节约投资15000元。

1959年2月2日,经过71天苦战,热电厂安装第一台6000千瓦汽轮发电机组胜利竣工。一期工程安装工作于1959年6月顺利提前完成。

全省最大

9月22日上午9时30分,经过10个月零24天紧张的土建施工、机组安装、试车投产,热电厂第一期工程第一台6000kw机组正式和第27电站并列发电。每天可以为三明地区提供14万度电,每小时还能发出10吨蒸汽,供工业生产需要,并担负平衡古田、福州、三明电力系统负荷的主要任务。一期工程建筑面积1400平方米,7层楼高的主厂房,一个45公尺高、直径3.2公尺的烟囱以及各种设备总量为500多吨。设备从锅炉到汽轮机、发电机都是国产的,特别6000kw抽汽式汽轮机是我国自行设计、由上海汽轮机厂生产的第一台机组,它的投产发电结束了我国不能生产大功率抽汽式汽轮发电机组的历史。热电厂投产发电是当年三明工业基地建设向建国十周年献礼项目。从土建、安装到试车投产只用了这么短的时间,且工程质量好,炉本体机械运转良好,汽机震动微小,发电机电压稳定,特别是数千根管道焊接质量优异,这在上世纪50年代的历史条件下,确是一件了不起的事。当时的中共三明公社委员会发来了贺电。紧接着,二期工程第二台6000kw抽汽式机组也于当年12月28日一次起动成功并网发电。至此,三明热电厂的单台机组、单台锅炉及电厂总规模,都是那个时代福建省最先进、最现代化、最大的。

1959年9月,三明热电厂6千伏配电线路接进城关。优质电能促使当地百姓拒绝再用电压低且不稳定的老电厂供电,不交电费,迫使三元电厂停机关厂。1959年10月26日,地方国营三元电厂并入三明热电厂。根据上级指示,三元电厂人员由三明热电厂接收安置,原设备移作他用。

1960年9月,2号炉(21175、39型75T煤粉锅炉)安装完成。但因吹灰和重油点火系统的设备未安装,沉灰池和输煤系统工程设备不全,又加上一批在建项目下马,三明用电不紧,2号炉暂时被闲置,实行干保养。

由于“大跃进”全国工业基本建设过度扩张,和接着的三年困难时期,设备已进场的三期工程停止安装。直到1965年9月,三期工程的75T/H捷克进口煤粉炉(3号炉)和一台12000 kw凝汽式汽轮发电机(3号机),才动工续建。至1966年4月竣工投产。配套工程35 kw升压站的15000KVA3号主变压器也同时投入运行。1977年3月,因三明化工厂扩建10万吨尿素,热电厂需配套扩建锅炉和抽汽机组,到1978年累计建成了4台锅炉。

输变配电

在租借电源和热电厂紧张施工的同时,紧张架设输电线路。1958年12月中旬,在福州供电所的大力支援下,热电厂先期完成了通往三钢的1条两回路6300V输电线路,同时也架通了通水厂的6300V输电线路,为列车电站开机发电畅通送出电源奠定了基础。

1958年-1960年,随着三明热电厂发电机组的安装,由热电厂高压室接出的6KV直配供电线路同时施工。首先,是电厂——水厂双回路、水厂——三钢双回路、电厂——三化石灰氮分厂双回路,接着是三化机厂线(延至火车站)、台江线(分支延至列西、列东、下洋、城关、富兴堡),当时都还是木杆。初步在三明盆地内形成了一个以热电厂为中心,单电源的辐射式供电系统。至1960年底,三明市区6KV配电线路已达4KM,配电变压容器亦达1.99KVA。要感谢莘口公社的大力支持,把山上6米以上的松树几乎砍光,用作市区的电线杆。

为配合古(田)三(明)线投产,实现三明热电厂并入闽北电网。建设了列西变电站,1号主变压器容量1.5KVA、110KV/6.6 KV 的三线圈变压器。三明热电厂在厂区西端的小山头上建成了35kv升压站,升压站主变压器容量7500KVA(系前苏联产品),架设了升压站至列西变电站的35kv联络线。1959年12月,经南(平)三(明)线,将古田水电站电源接进三明列西变电站,且试送电成功。1960年3月15日,三明热电厂并入闽北电网,不但保证了三明地区各厂矿企业的电力供应,还可以为平衡闽北电网的负荷作出贡献。至此,三明重工业基地有了两个电源,有了“双保险”。三钢的轧钢机功率1500kw,其启动电流很大。热电厂1号机单机运行时,每逢三钢轧钢机启动,都要把电压、周波调高一些。即使如此,轧钢机启动时仍会使热电厂母线电压和周波大幅下降,也直接影响机械厂产品质量。三明热电厂并入闽北网后,三明地区电网的电能质量(周波、电压)大大提高,供电安全性、可靠性、经济性也好。稍后,35KV列西变电站——三钢线、35KV列西变电站——三化电石线完工,投入运行。

1960年10月,列西变电站再安装同型号主变压器一台。当时,它隶属于福建省闽北高压管理所,1965年后归建三明热电厂。1964年12月,列西变电站容量7500 KVA的2号主变压器投入运行。1965年7月,列东变电站投入运行,装7500 KVA、35KV主变压一台,以35KV自列西变电站受电。6KV出线有列东线、印染厂线、纺织线。1966年,增农药厂线;1967年,增重机厂线、水泥厂线。1965年,陈大变电站投入运行,以35KV从列西变电站受电,6KV出线有机床厂线、齿轮厂线、工模具厂线和陈大公用线。1967年,增翁墩公用线。1965年下半年,35KV台江变电站建成投入运行。1971年,35KV荆东变电站建成投入运行。1974年220KV后山变电站建成运行。至上世纪七十年代末,三明电力负荷约8万KW,长时间居福建省第一位。

科技队伍建设

科技人才是热电厂筹建中的宝贵财富,中坚力量。处于1958年,全国“大跃进”年代,各行各业对科技人才的需求更是供不应求。但福建省要搞工业基地的建设,更是需要各方面的科技人才。省委对此非常重视,省工交部、省水电厅、三明建委还是尽最大努力抽调一批科技骨干给热电厂筹备处。三明建委把原省工业厅基建处副处长,当时三明建委建设规划师徐启发同志(国家三级工程师)调任热电厂筹备处任总工程师(当时月工资196元,比厅长还多4元)。省委工交部抽调厦门大学讲师尤德丰同志任热电厂工程师(分管基建),把刚从水电部调来的翁方侨也调至热电厂(分管生产),筹备处成立了工程室,党委明文规定凡是基建、生产中出现的技术问题均得报请总工程师室研究决定后方可执行。

由于建国初期我省火电工业还很落后,从省内抽调不出更多工程技术人员支援三明热电厂建设,省工业厅经多方渠道协商从辽宁省鞍山电业局调回福建籍技术员张敏锟同志(9级技术员、8级以上才是工程师)任线路工区技术主管。从大连电厂调来李约成、郑克高、李秀政等一批技术管理骨干。

省水电厅为加强三明热电厂建设速度又从福州发电厂、南平电厂调来邵德捷、姚善强、杨鸿燊三位同志(13级技术员)。同时分配来当年省机电学校应届毕业生方元太、陈熊应等10人。至1958年底,各专业技术人员已有24人,占全厂职工总数的4.8%。以上来自全国四面八方的技术骨干,在热电厂党委的领导下,同心协力,艰苦奋斗,和工人师傅们打成一片,克服了一个又一个基建中碰到的难题,为热电厂一、二期工程胜利提前建成投产发挥了重大作用,立下了汗马功劳。当年大家为三明电力工业建设流汗、流血,甚至受伤、献出生命,在热电厂建设过程中牺牲了5人,如,张宝庭同志献出了生命,张良文同志在线路架设时半空跌落,王凤阁在搬运75T锅炉管道时受伤至第4根腰椎骨裂等。

重组与停产

1978年3月,省政府决定将热电厂发电部分划入三明化工厂,热电厂机关和一部分技术人员、职工,分流参与组建三明供电局,热电厂也改为三化热电厂。后来,三化公司热电厂逐步扩大,共有7台锅炉,5台汽轮发电机。2007年7月,热电厂随三化公司整体并入三钢集团。

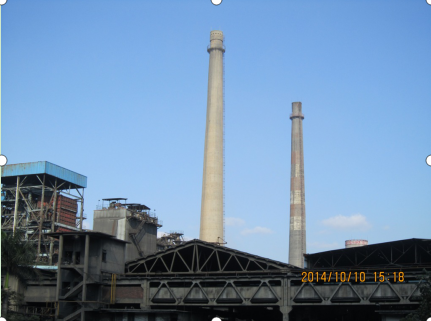

2014年8月31日之前,三化热电厂1号、2号、3号、7号锅炉先后关停,随后,陆续关停了5、6号锅炉。10月10日凌晨1时36分,4号锅炉炉火熄灭,至此,三化公司热电厂全面关停,三化公司热电厂矗立着两根高高的烟囱和锅炉等设施将被拆除。这座建于上世纪50年代末,曾是三明老工业基地重要电力设施之一的热电厂,运行了56个年头后,为“蓝天、碧水”让位,退出了历史的舞台。

(本文作者系原三明热电厂退休汽轮机机师)