■ 连 允 东

正月,一个阳光明媚的日子,我欣然前往宁化县曹坊乡根竹村给姐姐拜年。姐姐端茶敬酒热情有加,外甥得空带我到村里转转。离姐姐房子不到500米有一座古老华丽的家庙。昂首翘望,大门上悬着一方用浑厚质朴的隶书雕刻的“徐氏家庙”牌匾,我执意进去观赏一番,领略其风貌。

遥望这家庙为砖木结构的硬山式建筑,坐南朝北。缓缓走近,牌楼山门益显典雅华丽,凸显出重檐悬山顶风格。细瞧,大门呈八字开,前立两柱以支撑牌楼,额枋上挂的“徐氏家庙”牌匾更显古朴雄浑。边楼正脊雕塑花卉。莲花形斗拱以祥云图案连接,中部镶嵌着历史故事彩绘木雕,下方置倒挂楣子,左右分别浮雕苍龙和戏曲故事等;正楼斗拱中部镶嵌麒麟送子、狮子戏球和鹿竹双庆等彩绘木雕。正脊中部用砖瓦叠砌镂空纹样,正脊两头为翘角,正脊中部塑一太阳。由此看来,家庙建筑特色鲜明。

跨进大门,宽敞大气。中轴线上自南北依次为正堂、前廊、天井、牌楼山门。环视整座家庙雕梁画栋,鳌鱼翘角。外甥对我说:“该祠始建于清乾隆四十二年(1777年),在民国三十三年(1944年)第四次修徐氏家谱时,嗣裔徐泰銮出任宁化县长,而改徐氏宗祠为徐氏家庙。记得原上下厅房梁上刻有各种松、竹、梅及古代故事的图画,可惜‘文革’期间多被毁坏,祠堂内原有举贡以上节孝名人牌匾、雕刻木联等也大多散失。现存祠匾是近年修复添置的。”耳闻外甥言,心想,这家庙的由来已久,至今有239年的悠久历史了。“文革”浩劫不知破坏了多少祠堂文化,这是多么惨重的历史悲剧,值得后人永远记取。徜徉庙内,一种古朴肃穆之感油然而生,目睹四周陈设装饰,深感特色独具。尤其夺眼的是正堂中央的神龛。凝视细看,下用青砖砌筑一台座,台座上筑以阑干罩,左右各镶嵌四幅雕刻精美的鎏金镂空“梅、兰、竹、菊”等图案。龛内中心安放十世祖徐公及“左昭右穆”之神位。额倒挂楣子为缠枝花卉,边角以花牙子装饰,使整个神龛异彩纷呈,与众不同。有趣的是厅柱中有一对联:“原溯南州奕叶簪缨宏祖泽,枝分白鹭千秋俎豆报宗功。”咀嚼其联,意味深长。我想,祠堂家庙是象征祖先“神灵”聚居之地,是族人祭祀祖先之所,也是进行宗法教育的场所。这徐氏家庙里的柱联记录着根竹徐氏裔孙的源流、典故、文化理念、价值取向等,可谓是一个徐氏家族的微型族谱,是徐族的简史。旨在让徐氏后人铭记割不断的血脉渊源。

端详主题鲜明的庙联,我心中纳闷着:根竹徐氏的祖先是何人?徐氏后裔又有哪些杰出精英呢?此时曾参与过修谱的头脑灵活、记忆好的外甥略有所思地对我说:“据族谱载,根竹徐氏始祖为徐维熙。其先祖徐必泰,宋时,原居建昌,生四子;长诰升;次诰昊;三孟恭;四诰文。明时,有诰升裔孙维熙,徙同会同里根竹村(今曹坊镇根竹村),为根竹徐氏开基始祖。其后裔衍播闽、赣、粤、台各地。根竹徐氏家族,人才辈出,代有名人。据我所知,远祖增公,为讨捕将加散骑常侍、银青光大夫、建武军节度使。其裔孙徐伟生八子皆显贵,时号‘八龙’。第八子徐绩,为孝廉、子孙三代多中进士。近代徐太咸,1920年赴法留学,就读于法国立鲁伦大学,硕士。回国后立志教育救国。著有《三角学讲义》。而名闻遐迩的是‘红色名人’宁化县第一名共产党员、宁化地方党组织的创建者和早期领导人——徐赤生。”

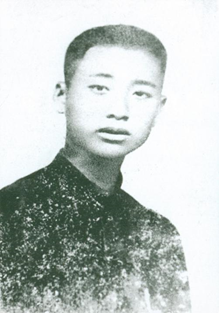

说起徐赤生,外甥情绪更为激昂。他原名徐玉琅(小名:马木子),1910年出生于根竹村一个地主家庭。1928年在长汀加入中国共产党。成为宁化县第一名共产党员。1928年4月,他受党组织的委派,回到宁化开展党的活动。他选择曹坊作为基点,秘密串连发动群众,宣传革命道理。以禁赌戒烟(鸦片)为名,组织“同福社”发展成员40多人。1929年5月,他在曹坊组织发动了第一次农民武装暴动,因泄密,暴动未能成功,后他把活动重点转移到宁化连岗中学(现宁化一中)。他以校长马贻谦之子马树敏与他既是同学又是亲戚关系作掩护,在学生中开展革命活动。介绍进步书刊,宣传革命道理,发展党员,建立党小组。1929年8月,他先后在三黄、曹坊、禾口建立了党支部;在禾口、石壁、淮土、凤山、方田等地建立了党小组。1930年春,相继建立了城关、李七坑党支部。1930年6月,徐赤生组织领导了曹坊、淮土、城关、李七坑等地的农民武装大暴动,这就是著名的“宁化西南半县农民暴动”。更可贵的是他亲自率领曹坊一带农会会员百余人,浩浩荡荡开进根竹村自己家里,不顾父亲阻拦,召开群众大会,亲自动手开谷仓,宰自家的猪分给群众,并当众把田契烧毁。就此举,他被誉为“敢革自己命的人”。接着他要其他的地主也交粮分谷,把地主的余粮全分给贫苦农民。之后,召开了中共宁化县第一次党代会,成立宁化县特区委,赤生当选为特区委书记。红军撤离后,他先后组建赤卫大队(后整编更名为宁化游击大队),并兼任大队政委、宁南游击队,继续开展革命斗争。后调往苏区中央局工作。1934年4月,他带领中央工作团5人深入建宁黄泥铺村开展工作。一天夜间,突然遭国民党匪特袭击,他们奋力还击,终因寡不敌众,英勇牺牲,年仅24岁。

聆听外甥动情的叙说,我肃然起敬。徐赤生为宁化人民的解放事业,为中国革命的伟大胜利献出了年轻的生命,他的英勇事迹可歌可泣,值得后人永远铭记。徐赤生闪光的名字,为徐氏家庙增光添彩。我想,他不仅仅是徐氏家族的骄傲,也是我们宁化苏区人民的自豪!

踯躅庙内,发现家庙堂号是“彝伦攸叙”。联想到在我们宁化县的65姓宗祠,200多座宗祠家庙中就有160多座有堂号。这名目繁多的堂号是一个宗族主要文化理念的体现,同时,也是宁化客家人慎终追远,敬祖穆宗优良传统的体现。我曾参观过许多宗祠家庙,领略过它们不同的风貌,但我觉得眼前的“徐氏家庙”特色鲜明,除建筑风格恢宏壮观、古典气派、装饰雕梁画栋、飞檐翘角外,更重要的是内涵丰富,人才辈出。既有光宗耀祖的历代名人,又有民众敬仰的红色英杰,为后人树立了学习的榜样。徐赤生“敢于革自己命”、不怕牺牲、无私奉献、忠于党和人民的革命精神永远激励我们前进。

缓缓走出了家庙,但我的心依然久久不能平静。徐赤生的名字在我耳际不断回响,一股股红色的洪流在我血脉中不断涌动。

(本文作者系福建省宁化县文联)