■ 刘 晓 迎

龙安村,一个不被世人瞩目的小村,近年来却以传统历史文化名村的面貌出现在世人面前,令人惊叹之余又不免生起好奇之心,那高高的山岗上究竟有着怎样的魅力,是悠久的历史吗,还是厚重的文化沉淀?先民为何选择在这里休养生息,是自称与龙的传人有关呢,还是习惯与龙共舞?心里揣度着村名的来历,一个秋日的上午来到了这闻名已久的小山村。

记得当时大雾迷山,远处雾海翻滚,一条山脉似青龙般盘旋而上若隐若现,朦胧中神龙见首不见尾。而脚下的村庄小道,由片石叠就,似条条小龙般,围绕着村舍旋上盘下,左右蜿蜒,似欢迎我们的到来。如此特别的景观,给我留下了深刻的印象,好像来到天上人间,疑是梦中。

说起龙安村,历史相当久远,由来可追溯到公元637年,即唐贞观十一年。这一年,唐太宗李世民,亲封其二十弟李元祥为闽越江王,标志着皇家李姓元祥支脉进入闽地,拉开了李姓族人在福建、三明境内的开发史。李元祥也是龙安村李姓族人的入闽始祖。

李元祥,字仲瑞,生于隋大业十年(公元614年)。唐贞观五年(公元631年),唐太宗李世民封其为许王;贞观十一年改封闽越江王,分疆福州,是陇西李氏入闽最早的一支。“分宗大理始,开派江王来”,这是闽地李氏家府常用的楹联。

李氏子孙进入三明地界之事,说来话长,有一传说:唐建中四年(公元783年)十月,陕西泾原节度使姚令言的五千军队哗变,占领长安。李尚昊(1)(江王元祥第六代孙子之一)携长子李希悦从长安避难回福建,途经南平时遇一卜卦者,叫他们逢“历”则止,可保平安。路经尾历村时,本想有个“历”,可以留下,但考虑又有个“尾”字,感到很不吉利,最后决定继续走。走着走着,来到剑州尤溪皇历村(今属于永安市槐南乡)认为“皇”字大吉大利,可保佑子孙千秋万代平安,才定居于此。

因此,李尚昊被三明李氏尊为开基始祖。李希悦的裔孙李远官至银青光禄大夫;他有4个儿子,除长子李匡留居永安皇历外,其余三子(李匡、李迁七、李起龙)均迁居大田县均溪镇翰林岐。(图为李氏宗祠)

后汉乾佑元年(公元948年)时,李元祥第十五世孙李其洪从永安皇历迁到沙县的崇仁里二十六都(今永安贡川镇双峰村)居住。据贡川《陇西李氏族谱序》记载,李其洪开基于永安贡川双峰上村后,其后裔不仅播迁到永安城关、大湖以及沙县的城关、高砂小洋、冲厚、上坪等地,而且使得李氏后裔得以向闽西扩展,继而漂洋过海,成为台湾的重要一支。

李其洪的弟弟李其寿则迁居尤溪,死后葬于尤溪万足里(今大田县建设镇)。李其洪有4子,次子叫李宏义。李宏义也有四子,第四子叫李小廿三。李小廿三原名保朱,号念三郎,原居李荆山(今永安市余荆山)。后汉年间因与当地余姓发生纠纷,他便携6个儿子(金德、木德、水德、火德、土德、田德)避往清流的侄子李四七家居住,继而又迁居宁化石壁。

小廿三年老时思念故土,与其长子金德重新回到李荆山。但此时家已不存,无处栖身,只好在离李荆山五华里的梧桐洋(今永安市上坪乡联合村仓坪)住下,死后便安葬在贡川镇双峰村北山。李火德第八世孙李元长迁居明溪城关;宋代,又有李小四郎迁居明溪。

龙安村《龙安李氏家谱》(2)载:“吾族自江王元祥公,入闽至七世,尚昊公始迁皇历,又越九世,其洪公迁双峰,其洪公之小三公迁洋畲,又越八世顺四公迁龙安,总计历世二十有五。”可知,龙安村李氏族人是入闽始祖李元祥后裔子孙,其世系图如下:

元祥—武阳—皎—祖业—万康—楚珪—尚昊(公元783年迁皇历)—希悦—复礼—远—匡—最—求—弘继—仲—其洪(公元948年迁双峰)—宏义—小三(迁洋畲)—四三—八七—万四—仲七—进六—富七—顺四(元代迁龙安),至今又二十二世。其行派歌:世仰宗基大,光前裕后绵;诗书承祖训,孝友继家传。

从皇历到双峰,从双峰到洋畲,从洋畲到龙安,如果从空中看,4个村子相距不远,都在50公里范围内。地势是山峰连着山峰,都处在深山密林中,极具隐居避难,不愁生活来源,靠山吃山,可保子孙绵延千秋万代。

龙安村现为三元区莘口镇龙泉行政村的一个自然村,元朝年间顺四公建村开基至今已有750多年的历史了。当初顺四公为何选择这里建村开基,今人不好揣度,但这里的地貌、风景、崇德堂祖祠等却又告诉了我们许多,如山峰起名“龙天岩”,地势为“芙蓉开帐”,来龙为“奔龙过脉”,祖祠为“灯盏形”,其“灯”、“丁”谐音,意为龙天岩发祖,所以取名“龙湾”。这是否暗喻着皇家李姓天下,本为“龙”的天子传人,其“芙蓉开帐”也好,还是“奔龙过脉”也好,潜意识中都认为自己是天子一脉后裔,故选择龙脉之地安居,有利于龙子龙孙发展,以“龙”来命名便是理所当然了。

有对联为证:

天马拱朝清甲第,秀峰耸照旧名家。

派衍天潢皇历双峰,继往开来龙湾胜地。

灵钟地轴天马六秀,承先启后丕振家声。

绳祖武而分创水之流理学家声犹旧,

贻孙谋以作龙湾之气箕裘世德长新。

系出从龙后裔蕃昌早占山川形胜,

堂堪旋马新规壮丽长承俎豆馨香。

徜徉在片石垒砌弯弯曲曲的村道上,有一手好书法的李宗近村民告诉我,古老的村子里留传着许多故事,如“枫树神王”、“仙人赶石”、“财气回归”、“泗洲会观音”等。待看了《李氏族谱》后方才知晓,此村不简单,有故事,有传承,其李氏家训十二则,不仅涉及到敬祖宗、孝父母、和兄弟、睦宗族等大项,还有勤读书、务本业、慎婚姻、尚勤俭等要求,更有着输国课、息争讼、珍谱牒等社会责任及和谐共处等要求。可以说,现代社会许多公共公德要求,宗族家训规则中已有具体要求了。

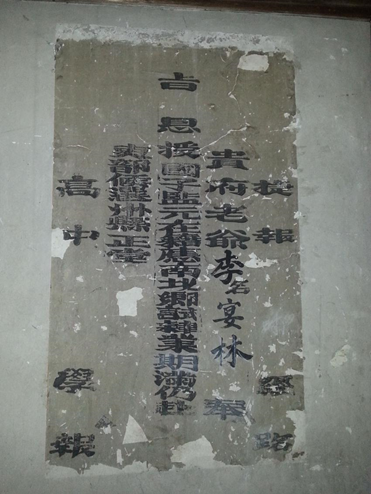

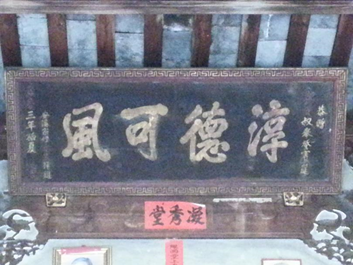

龙安村的祖祠叫崇德堂,始建于明景泰三年(公元1452年),其灯盏式的造型,意为避风防火,前坪面对笔架山,是个出人才的宝地。几百年间,虽说大官没出几个,但也出过正五品骑尉,明清间贡元、秀才、监生等层出不穷,在永安地界被戏称为“小小永安县,大大龙安府。县官不来拜,抓去打屁股。”

说起龙安村的民居建筑,也十分有特色,有人说是山区中“布达拉宫”,整个村庄十分雄伟壮观,白墙黑瓦,既有常见的土墙屋、桩凿屋,还有众多的跑马屋,甚至还有一座土堡屋。

要论龙安村民居建筑最有特色,还得数骑尉第和瑞光堂。

骑尉第又名凝秀堂,占地面积2000多平方米,是个小型的殿堂式建筑。由门牌楼、前坪、一进、天井、厢房、二进等组成。一进、二进面阔五间,进深五柱,正堂檐廊不设廊柱,因此显得正堂开阔不少,神龛、牌匾在明亮的光线下显得神采奕奕,夺人眼球。这是龙安村最高官员五品骑尉的房子,占地面积不大却精巧雅致,无论是门楼、柱础,还是厢窗、大梁,其精雕的构件栩栩如生,巧夺天工。

瑞光堂建筑,占地约3000平方米,是一座前方后圆合院式土堡式建筑,由堡门、门楼、二进殿堂式传统民居构成。说它土堡式,实为土堡后期发展的变形,即防御能力减弱,无碉楼无枪眼,但居住舒适度、私密性增强。殿堂式一进、二进面阔五间,进深六柱,中间天井,两旁厢房,前檐廊顶为卷棚式。整屋穿斗与抬梁混合结构,悬山顶。

说起殿堂式建筑,其实在三明地域很普遍,是以南北子午线为中轴,建二厅(堂)或三厅,以二厅为多。前厅称为“下廊”,正厅称为“上厅”。正厅后还有后厅,称为“堂前”。三厅者,为前、中、上三厅。厅为一层者,厅两边为次间、稍间,为二层,高度与厅相同。前厅与中厅之间、中厅与上厅之间为天井,天井两侧为厢房,整体布局呈方形,为主屋。主屋两侧再建横屋,横屋与主屋的两头平齐,房门均朝向主屋。横屋与主屋之间留有回廊,俗称“马槽”。横屋以若干个“花厅”分成若干生活小区,供子女分用。龙安村民居总的特点,规模小、结构简单、整体呈方形,横屋比主屋、后楼低。

龙安村民居建筑最多的是跑马楼,部分为封火屋。

跑马楼是南迁人适应山区生活、克服复杂地形、解决多雨潮湿环境、灵活多样建造房屋的典范。其建筑形式多样,常见的有一字形、曲尺形、凹形和回字形等;层高一般为两层,一层设为厅堂、厨房、杂物间及畜厩、厕所,二层为卧室、仓库等;因其具有“干栏式”干爽、防洪、通风、避潮等特点,又有对方形土楼“简化”、“开放”后简单易建、省工省料的实用,故受到南迁后裔三明人的青睐,在三明各地均可见到它的身影。龙安村的跑马楼具有楼层高、型体大的特色,加上处于高坡上,确实让人惊艳。

木结构建筑最大的缺点是“畏火”,即怕火。而龙安村封火屋的出现也是源于防火,为砖木结构,屋左右两侧采用青砖砌成,其墙体高出瓦面约三尺左右,分成若干段阶梯。所谓“砖墙”,并非实砖体,只是用砖砌墙面,墙内全是天然的砂石,其砌法有两种,一种是砌“斗方砖”,即一道平砖一道侧立砖,平砖伸入墙体,侧立砖面朝外,首尾相间,构成墙面;一种是砌“骑缝砖”,砖块全取侧立式,一块砖面朝外,一块伸入墙体,上下前后的砖缝交错,其横截面组成首尾相间的“T”字花格,内空均以砂石填充。在龙安村,您可以见到各式封火屋,有兴趣者可考察一番。

(本文作者系三明市博物馆馆长)