■ 肖 元 赏

上世纪六七十年代,尤溪县洋中公社后楼大队妇女耕山队一时名噪省内外;妇女耕山队队长罗春娣带领姐妹们吃住在山上,绿化荒山,垦殖野岭,为国家创造财富,为集体经济创收。

时移世易。我到尤溪县新桥公社插队那段时间——上世纪七十年代中后期,耕山队已不再是铁姑娘们逞英豪的娘子军;可能由于山上作业多是劳动强度不大的农村副业,耕山队成了安排农村老弱妇幼劳动力的收容队。1978年夏秋,大队安排我参加耕山队劳动。

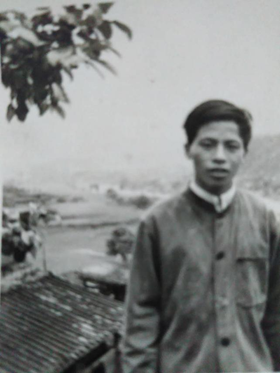

耕山队队长林昌端,年纪约二十五六岁,精力充沛,瘦小精干。耕山队队员多数是妇女,少数几个男人非老即弱,因此,每天上山重的农具(如农药喷雾器)、种籽等,都由他一个人负重挑上山。再远的山路、再陡的坡道,他都气不喘、脚不颤,中途偶尔换一下肩。同时,一路上他还要瞻前顾后招呼大家。

他整天都是一张笑脸对人,布置农活也是低声细语,好像他不是在派工,而是在求人。妇女们或因农活分配不均,或因女人之间磨擦,找他诉说评理,乃至指责他借他出气,他也不恼,总是笑嘻嘻的。可能是由于他脾气太好,那些已婚妇女有时也会对他开些粗鲁的玩笑,如几个妇女捉住他的四肢,拿他的身体“打夯”。

耕山队每天出工的地方都不相同,大队四周远山近岭都有可能成为劳动的场所。但不论在哪座山上,都有一间类似守林员所用的土屋,供我们放农具、种籽、饭菜,以及躲雨、休息。

时间已过去了30多年,往事蒙上了一层纱。当年我在耕山队近一年的时间,究竟都干了啥农活,已不能一一记起。但记得曾挖坑种过树,种过西瓜,给茶山喷过农药,挖过花生,收过绿豆,播过豆子,还用劈刀修劈长了杂草的田埂和梯田边坡。

由于朝夕相处,一同流汗使劲,一同披风沥雨,我同耕山队员结下了深厚的情意。干活时,互相配合,比如我挖小坑她们撒种,喷洒农药时她们帮把喷雾器给我背上。吃饭时,我会品尝她们带的农家菜,我也会拿出家中寄来的福州肉松供她们下饭。一次,在山间劳动,突降大雨,劳动的地点离土屋较远,来不及跑回躲雨,一位农村姑娘见我没带雨具,就叫我和她同披一张塑料雨披,两人伫立在田间。

午饭后有一段休息时间。昌端队长利用这段时间,修理锄头等农具;几位老农则拿出旱烟来抽,默默地想着心事,而妇女们往往利用这段难得的时光,一边做针线活,或编竹笠,一边用本地话拉呱。我听不懂当地方言,另坐一边读书。

读着读着,忽然听见一阵歌声。原来她们不再聊天,而是唱起了当地的山歌;歌词我听不明白,但曲调却是婉转凄恻,她们唱时也是满含深情。当时我正在读一本我国著名民俗专家贾芝写的有关民间文学研究著作,产生了采风收集民歌的念头,就请一位叫林幼玉的姑娘为我翻译歌词。这些山歌,内容都是妇女对爱情的追求和怨忧,记的有一首是“好花流水频回头,歹花随水往外流”,谴责忘恩负义的男人。我记了有七八首,现在可能还在我的哪本老笔记本上。

林幼玉是一位准新娘,她已经与大队的拖拉机手订婚。她一张瓜子脸,长得秀气,性格也文静矜持。她不但会唱当地的山歌,还会唱当年重新上映因而一时城乡传唱的电影《刘三姐》插曲,唱得像刘三姐一样深情蕴藉,似乎寄托了对她“阿牛哥”的感情。

另一位姑娘我忘了姓名,与林幼玉性格相反,像雨果《悲惨世界》中酒店老板德纳弟夫妇的女儿艾潘妮,活泼好动、野性十足。有次午休时,我坐在木凳上读书,她不知什么时候站到我身后,用她的膝盖顶我的腿弯,以致我一时失去平衡,跌入她的怀抱中。她见我措手不及的狼狈相,开心地笑了起来。

不过我喜欢的是一位叫玉梅的姑娘,圆圆的脸,小母鹿一样健壮的身材。她好像是昌端队长的得力助手,每天一到山上,她就默默地帮他卸下重负,然后分配种籽、树苗以及劳动工具。有一天傍晚,我和她站在马背状的山脊上,望着远处苍山如海、残阳如血,她用本地话发出了“真美啊”的赞叹,似乎在她的心胸间荡漾着一种诗情。有几次晚上,她和女伴从小队(即现在的村民小组)到大队部知青点来看我,让我感动不已。

第二年4月,经一位朋友介绍,我到公社中学当代课老师,离开了耕山队,告别了相处了近一年的耕山队男女老少。秋天招工,离开了插队二年多的农村。从此再没见到昌端、林幼玉、玉梅他们。现在不知他们怎样了?我真怀念他们!

(本文作者供职于市安监局)