■ 肖 元 赏

1840年至1842年发生的鸦片战争,标志着中国从封建社会沦落为半殖民半封建社会,掀开了中国最黑暗的近代历史。有一位诗人,在这一时期及时记录了英国侵略者攻城掠地烧杀淫掠的罪恶,对同胞饱受战火蹂躏的命运寄予同情。这位诗人就是清朝建宁籍爱国诗人张际亮。当时,人们把他与魏源、龚自珍、汤鹏,并称为“道光四子”;现在文学史和诗歌史一般把他与魏源、贝青乔、张维屏、林昌彝等并称为真实反映鸦片战争时期人民苦难和反侵略斗争的杰出爱国诗人。

一、少年早成 命运蹭蹬

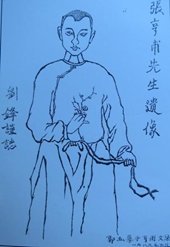

张际亮,字亨甫,号松寥山人,嘉庆四年(1799年)出生于建宁县溪口镇渠村,自述为唐代著名宰相张九龄后裔。但他出生时,家境清贫,“三族无仕宦者,亦无富人。”母亲早逝,父亲到浙江省经商病死他乡,他由继母吴氏养成,由伯父资助读书。他少年就显露出秉赋颖异,十六岁中秀才,娶妻朱氏,婚后蜜月作《童言》一卷,词理警辟,语意新颖,被同县前辈选入其所著文集。十七岁,到邵武参加科试,乡贤李古山阅其诗文,惊异其才具特出,以为他日必有大用,次年李古山为他刻印诗集《蚕缫集》。十九岁,到邵武参加乡试后,以公费生资格入学福州鳌峰书院,在书院读书时深受书院山长、著名学者、诗人陈寿祺器重(陈寿祺也是林则徐在鳌峰书院读书时的老师),陈寿祺在写给好友高雨农的信中说:“吾闽近日著作之盛,无过邵武朱梅崖之文、张亨甫之诗,皆足以雄视海内。”陈请他参与《福建通志》的编纂工作。二十岁,张际亮以督学派专人陪送岁试取得一等成绩,肄业于鳌峰书院。此后,他又在二十五岁和二十六岁,以巡抚举荐“品学兼优”和选取拔贡第一名的成绩,两次肄业于鳌峰书院(一说他曾先后八次肄业于鳌峰书院,恐不确)。道光十五年(1835年)三十七岁时,他参加乡试,得中第三十六名举人。此后他多次参加会试(进士考试),都铩羽而归,屡遭失败。

张际亮多次会试失利,固然与封建社会科举制度不合理有关,但也有人为的因素。因为张际亮为人正直,侍才傲物,伉直负气,敢于当面指责权势者的劣行恶迹,为权贵名流所不容,为上层士大夫所排斥。道光四年(1824年),督学沈维峤来闽选取拔,把张际亮列为拔贡试第一名。次年(1825年)他赴京会考,朝中名士无不知其诗名,纷纷请他吃饭。一次,新城陈石士举行家宴,来宾都是京都权贵名流,其中有财大气粗的盐运使曾焕,曾知道张际亮大名,请张参加陈石士家宴。宴会中,曾焕高傲骄横,自命不凡,吃瓜子粘在须上,有人起身为他拈去;张际亮当场笑他“不知自爱”,以权柄欺上压下,“有负天下望”。第二天,张际亮又写信责备曾“不能教导后进,徒以财利奔走于权贵之门,不知自爱廉耻”。曾焕大怒,“毁之于诸贵人,亨甫以是负狂名”,为权贵和上层士大夫阶级所不容。道光十五年他参加乡试,因担心“亨甫”这个名字为人所忌恨,改名“亨辅”参加。中式拆卷时,主考官怀疑“亨辅”即亨甫,想把这份试卷淘汰,被副考官阻止。结果,张际亮得了个举人。他多次参加会试失败,可能与统治者从中作梗有关。他一生未入仕,又与庸俗士大夫格格不入,以敢于讽刺权贵,得“狂名”。他自己说:“十年倦游,半生负气,而甘为道途仆仆,触风尘之扰扰哉?然而不得已,命耳!”

二、 志怀高远 关心民瘼

张际亮有奇才伟志,敬慕古代奇伟之士,关心国家命运,关心天下大事和社会现实,思图更革弊端,论事慷慨,“有如昔人,所谓生当封侯,死当庙食者。”“其为文章,长于议论,能举前世政治得失,治乱之故,其辞气俊伟动人,而于诗尤多激壮。”清朝嘉庆道光年间,官员腐败,政敝民贫,张际亮有愿经世致用,除弊济民。

1825至1827年,他留居京都,使他有机会更深广地观察、研究当时社会的种种积弊,以探求改革积习、“蠹政”之方。他说:“余居都门三载,深观当世之故,颇能言其利而救其弊”。道光八年(1828年),在《金台残泪记》中,他进一步提出:“今天下之计,在用申、韩之法,核名实,严刑赏;用管、商之法,理财用,强军国;若家习节俭,人怀教富,则本振而末无不举,源澄而流无不清,蠹政者皆将自革。”道光十一年(1831年),张际亮再一次赴京应试,又落第。落第后,张际亮住西山寺读书,常与龚自珍、魏源、姚莹、汤鹏等人交往,相互商讨国计民生,评论“当世利弊得失”。道光十六年(1836年),他赴京都会试又落第。他在京都,与黄爵滋、陈庆镛、臧纡青、吴嘉宾等人唱和诗文,议论时政,颇有社会影响。他抨击当时吏治腐败,尤其激烈。他在给鸿胪寺卿黄爵滋的信中,对吏治的败坏作了生动的揭露:“为大府者,见黄金则喜;为县令者,严刑非法,以搜括邑之钱、米,易金贿大府,以博其一喜。至于大饥,人几相食之后,犹藉口征粮,借名采买,驱迫妇女逃窜山谷,数日夜不敢归里门,归而鸡、豚、牛、犬一空矣。”道光十八年(1838年)闰四月,黄爵滋向道光帝提出变更旧章,严禁鸦片,“重治吸食”的著名奏摺《请严塞漏卮以培国本摺》,据魏秀仁(长篇小说《花月痕》作者,福州人)《陔南山馆诗话》记载,就是由张际亮所起草。

林则徐任河东河道总督,张际亮曾致书林则徐,表示愿为其写作有关治理河东方略的书。他说,此书“博采前人之论列,审于今日之情形,将东河前后治河之迹,勒为一书”;“其著书之体,惟执事裁定,成书之速,亮可自信也。”他向林则徐提议将黄河河道改道北流,从山东利津入海。林则徐也有同感,但民意和官员都反对此治河方略,加上林则徐不能独揽全局,张际亮之提议遭否决。直到林则徐逝世前不久,还表示张际亮的治河方略是对的。林则徐逝世后,咸丰五年(1855年),黄河改道,循大清河至利津入海。

张际亮极具政治敏锐性,他是当时为数不多看到边境危机的诗人之一,早在道光二年(1822年),张际亮就已经产生了担忧:“往者红夷既跳梁,孙卢小丑仍披猖。厦门澎岛实锁钥,到今未可疏禁防。”(《大顶峰望海歌》)。在《厦门白鹿洞观海》自注中,张际亮更是一针见血地指出:“前代边患多在西北,至明中叶东南夷患始烈。”他还指出,“逆夷火器最利”。事实上,列强就是用火器叩开祖国大门的,张际亮对此早已有过警示。道光十三年(1833年),张际亮来到广东,在广东他看到“夷船皆以铜包其底,两旁列铁炮数门,皆重千斤”(《浴日亭》自注)的情形,联想到“夷人以鸦片土易中国银,岁至二千余万。海关岁征不过百六十万。近日夷人尤桀黠,督海关者多方庇护之,谓非如是,则恐夷人不来。不知中国何需于彼,而必欲其来耶?”(《浴日亭》自注)他对当局者提出警示:“飘风满楼橹,远近夷船繁。苍铜与黑铁,骄夺天吴魂。侧闻濠镜澳,盘踞如塞垣。”(《浴日亭》)张际亮见微知著,忧心不已,他希望当局者能够有所警觉,对于外商大举入境的情形早做防备,尤其要提防外夷趁机作乱,将隐患化解于无形之中。正如同时代人林昌彝所指出:此诗作于“英逆尚未中变,亨甫可谓深谋远虑,识在机先者矣” (《射鹰楼诗话》);游国恩等人编著的《中国文学史》也指出:张际亮“《浴日亭》一诗,较早地反映了外国侵略形势和国家民族的危机”。同年,张际亮写信给两广总督卢坤,表明自己对鸦片泛滥深恶痛绝。他在《上卢厚山宫保书》中说:“粤省则有曰窑口者,为之包买,曰快蟹者,为之包送”“其行迅疾,其势凶悍,即遇巡哨兵船,无如之何”,致使“禁鸦片入口,纹银出口之令,皆虚设矣”,即使巡哨兵船拿获一、二快蟹,“而快蟹失土(鸦片),夷人则已得银矣,其用心,尤为险毒也!” 他希望卢坤坚定禁烟的信心,采取果断措施,“先拿快蟹,密缉窑口。” 卢坤虽然欣赏张际亮的才识,但对严禁鸦片,并不热心。他没有采纳张际亮的建议。

张际亮心系苍生,满怀着民生疾苦的忧戚。嘉道年间,天灾人祸不断,百姓生活在水深火热之中。张际亮始终关注百姓疾苦,“夕阳古寺身卑贱,仰屋坐叹民疮痍。”(《读严山先生诗集书后》)。他对“商声动四海,哀鸿何寥寥”(《次韵子寿十六夜复饮月下》)的年代里百姓的痛苦寄予深切的同情,“迩来东南困,十室八九存。田庐浸巨浪,疫疠驱残魂。生者委道路,死者怨子孙。”(《吴门谒少穆中丞别后却寄》)“旷野多悲风,鸿雁相哀鸣。际天衰草外,惟见饥人行。单车挈老弱,性命同死生。”(《自沂州至郯城夜宿郭外有述》)。他在《正月六日陆心兰宪副招饮寓庐因话吾闽泉漳民风吏治感赋二首》序中,认为泉漳民风悍厉,是因为“兵吏索诈其财物,迁徙其器具,掳掠其鸡犬,焚毁其庐室,民之不服至于戮官,有以也”,是官逼民反,他的同情是站在百姓一边。

(本文作者供职于三明市安监局)