■ 郑 树 钰

三、成效显著硕果累累

由于我市各级党政领导在推进两个文明建设中重视文化建设,又有一个文化发展战略作为指导,有芳草计划,有计划的实施方案,有试点,有检查,把文化建设纳入文明建设评比的重要内容。因此,我市上世纪八十年代至九十年代上半叶,文化建设掀起了热潮,成效显著,硕果累累。

(一)形成了五大社会文化体系。这五大体系是:以大型厂矿为核心和带动的城市企业、林区以及乡镇企业的企业文化体系;以市群艺馆、县文化馆、乡镇文化中心、街道文化站及村俱乐部组成的城乡群文体系;以青少年宫和学校为依托的少儿文化体系;由省艺校三明歌舞班、文化艺术干部培训班、艺术、图书、文化馆、职业学校等组成的文化艺术人才培训体系;由市、县(市区)文联各文艺家协会和民间文艺社团构成的文艺社团体系。这五大体系形成了三明市文化多层次、多渠道、多元化的大文化格局。

(二)企业文化蓬勃发展,带动了三明整体文化的繁荣。当时,三明市有60多家大中型企业和数百家小型企业,是省企业文化的基地,也是省《芳草计划》企业试点。对此,省文化厅等部门加强了指导。三明《芳草计划》中首期企业文化8个试点单位,按照省、市的要求,制定实施方案,全面开展了试点工作,这一试点也带动了未列入首期试点的企业加强了企业文化建设,所有企业都把企业文化融入企业机制,以培养企业精神,塑造企业形象,推动企业双文明建设。因此,各大、中型企业特别是试点单位都实现了一是有现代化的文化设施、设备,诸如俱乐部、电影院、科技馆、图书馆、舞厅、排练厅、棋类室、乒乓球室、台球室、篮(排)球、羽毛球场等;二是有业余文化艺术队伍。全市有300多支企业文化队伍,仅三钢就有30余支业余文化队伍。企业有一批文学、音乐、美术、摄影、文艺演出等文卫体各方面的业余人才,为企业文化建设提供了条件;三是天天有活动,各个文化场所天天都有安排活动。也常组织队伍参加市、县级活动。为了促进全市企业文化建设,市文化主管部门主要做了三件事:

1、成立了三明市企业家与文艺家联谊会,由企业家代表和文化部门主要领导出任会长(两个会长),以加强对企业文化建设的具体指导和向企业提供参与社会文化建设的平台。开展了关心企业文化建设的“十佳”厂长、经理的评选活动,各厂长、经理不仅积极搞好本单位的企业文化建设,而且广泛参与社会文化活动,同时还大力支持赞助社会活动。

2、文化部门组织文艺家深入厂矿和林区召开绿色文学等笔会“改革文学笔会”、“旅游文学笔会”、“环境文学笔会”或采访采编、出版、发行报告文学集《群星璀璨》,共出版发行20余部。全国有40多家报刊200多篇文章反映三明两个文明建设和文化风貌。

1990年举办了三明市首届企业文化节,在全省属首次。省委宣传部、省文化厅分管领导及人民日报、福建日报等报刊记者出席会议。文艺节内容丰富多彩,有企业文化理论研讨,参会论文80余篇,一批论文发表在省报刊。这也是全省第一次举办这样的研讨会,引起多方面关注,影响大,会后许多地方来要论文集;有企业文艺节目会演,一大批节目参演,演出三个晚上;有美术、摄影展览等,还组织了与会者深入企业参观企业文化设施和活动。《人民日报》记者杨梦兰等对企业文化节和企业文化进行了报道,其有两篇关于三明文化思考的文章刊登在人民日报上,认为三明文化设施、投资、活动以及广大职工对文化的追求,是一种希望。《解放日报》、《中国文化报》、《中国绿色时报》(林业部报刊)、《农民日报》、省电视台、《福建日报》等对三明农业文化也进行了介绍和评述。市文化部门主要组织了以下加大活动。

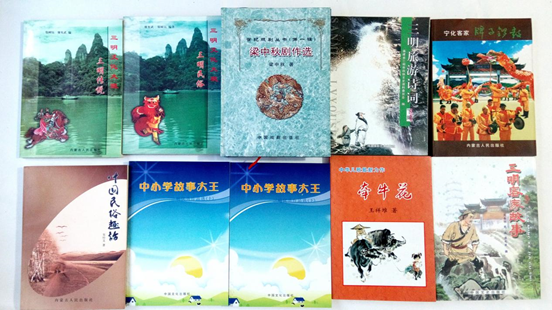

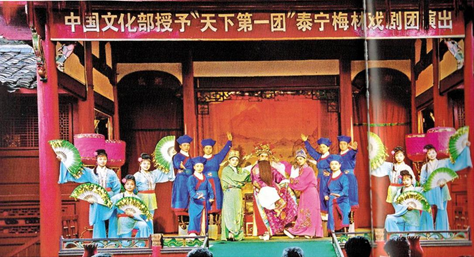

一是1987年9月文化、广电、教育、工、青、妇、公安等部门及三钢、三化、省安装公司等企业联合举办了三明市第一届艺术节。艺术节是大型的综合性的代表市一级水平的文化艺术活动。这是三明历史上第一次办艺术节,也是对三明文化的一次大检阅。1989年9月市举办了以“爱我中华”为主题的第二届艺术节也称金秋艺术节;二是1988年11月举办了全国10城市歌手赛,这10城市是市人大常委会与之开展人大工作交流的城市,这是三明第一次与外省开展文化交流;三是在市图书馆举办了全国书法大赛,文化部领导特意前来主持开幕式。后又举办了福建山区片四地市美术书法摄影联展;四是组织参加文化部举办的南方片天下第一团戏剧调演和省专业文艺调演。我市文化局组织市与泰宁作者创作并由泰宁梅林戏剧团演出的《贬官记》获文化部南方片调演剧本创作优秀奖(最高奖)和演出奖。后《贬官记》由省闽剧院移植参加文化部调演获国家最高奖“文华奖”。在省调演中我市获二等、三等多项奖励;五是组织开展创建文化工作先进县及先进单位活动。尤溪县及尤溪县文化馆、泰宁、明溪、将乐县文化馆等分别被文化部评为首批全国文化工作先进县(全省2个县,另一个是莆田县)及全国文化工作先进馆,时任尤溪县县长刘鑫代表福建省到北京上台领奖;六是组织开展了文物普查,摸清了家底,被列为全国重大发现有6项,其中清流狐狸洞古人类牙齿化石发现把福建人类活动历史提前到一万年以前,被誉为“清流人”与台湾左旗人牙齿化石同期,佐证了台湾与福建不可分割的关系,驳斥了台独分子去中国化的言论。同时由市、县政府公布120多处文物保护单位,如三明列西正顺庙,南宋古建筑,当时市政府公布为市级文保单位后,后来提升为国家文物保护单位。这是三明历史上第一次地有文物价值的古建筑、古遗址、古村落、古祠、寺、墓等依法进行保护;七是组织开展了全市民间文学三套(故事、谚语、歌谣)集成的调查和编写出版工作。历时两年多,全市各县共出版40卷,100多万字; 其中三明市卷本为《中国民间故事集成·福建卷·三明分卷》(上下卷)、《中国民间谚语集成·福建卷·三明分卷》、《中国民间歌谣集成·福建卷·三明分卷》,三套分卷共收入560余个传说故事、500多首歌谣、3898条谚语。全市(含县、市)出版三套集成40部,有许多故事、谚语、歌谣被收入全国及省卷,为全省除福州、厦门外第三家完成的市县,这是一项基本的文化建设;八是这一时期文艺创作进入全盛时期,各文学艺术品类都创作了一大批作品,全市各种创作人员2632人1980年至1990年10年间创作上市级的作品有35000件,在省一级以上发表、展出、演出、摄制、出版的作品达3450件,获奖665件。特别以诗人范方为代表的“三明诗群”走向全国,在全国享有盛誉,在《诗刊》、《人民日报》发表三明诗群的许多诗作;九是开展了电影市场特别是农村电影市场的改革,改变了过去独家经营的体制,从文化部门独家办电影转为公办、社会办、私办并举办电影,这项改革走在全国前列,1987年12月3日至9日,全国开发农村电影市场经验交流会在三明召开,同时,全省开发农村电影市场经验交流会同时举行,推广三明的经验,时任广播电影电视部副部长陈昊苏、中影公司经理胡健,福建省文化厅副厅长邹惟之和全国各省市自治区文化厅、电影公司领导及全省市、区、县电影系统部分代表400余人出席了会议。电影是活跃城乡人民文化生活的主力军,1991年全市放映124648场,观众3756万人次,总收入963万元;十是三明第一次开展了电视连续剧和电视艺术片的创作摄制工作,三明市电视剧创作中心创作摄制电视连续剧7部23集,其中反映宁化画家扬州八怪黄慎的电视连续剧《画怪传奇》由三明电视剧创作中心和江苏省电影制片厂联合摄制,在央视四频道和福建、江苏等省台播映;十一是开办了省艺校三明戏曲班(后改为歌舞班)和三明文化艺术干部培训班(一套班子两块牌子),培养了大批文艺人才。首期招收歌剧学员20名(中专),这是为办三明歌剧团招的,但后来未办此团,毕业生大多分配在文化部门和其他系统的文化单位。第二、三期招收声乐、舞蹈学生28人,用市文化招待所以文补文收入48万元,分别送他(她)们到省艺校与上海艺校教学。学生毕业后作为演员成立了三明市歌舞团,还从青海省艺校等单位引进了乐队指挥、导演、乐师和声乐、舞蹈演员等一批人才,当时三明市歌舞团人才济济,与省歌舞团、厦门小白鹭歌舞团成福建省三架“马车”,影响很大。1992年又招收舞蹈学员20名、戏剧学员20余名。在职文化艺术人员培训办了多期,基本上对县(市、区)文化单位和乡镇文化站人员轮训了一遍,提高了这些人员的政治和业务素质。另外,文联系统从1980年至1990年举办各类培训1100多期,结业人数达3.5万人次。

这一阶段的城市文化丰富多彩。

3、由于各方重视,措施有力,这一时期全市企业文化发展蓬蓬勃勃,效果明显,企业文化成了三明一大风景线,对带动其他文化建设的发展起到了积极作用。

(三)城市文化迅速发展壮大,对城乡文化建设的繁荣发展起到了龙头作用。城市文化范围很大,包括了文化、文联、广电、教育、体育、科技及工、青、妇等部门主办和管理的城区大文化,含专业与业余。这些文化在这一时期都得到了迅速发展壮大。有几大特点:

1、机构设置迅速增加。随着改革发展的需要,文化事业、企业机构大量增加,仅市文化局下属单位从原来8个增至20个,增加12个,主要有书画院、博物馆、文物管理委员会办公室,艺校(含文艺干部培训班)、文化市场管理站、演出管理处、电视剧创(制)作中心、文化服务公司、美术广告公司、音像发行站等,文联系统新增文学艺术院和文艺家协会10个。县(市、区)相应的文化机构也有所增加。

2、设施齐全配套、设备现代化。设施方面,市区内市级文化设施就拥有四馆:图书馆、少儿图书馆、群众艺术馆、博物馆;三院:电影院、影剧院、书画院;二宫:工人文化宫、青少年宫;二中心:妇幼活动中心、老干活动中心。这些设施不少是更新的,如图书馆和妇幼活动中心都是新建的。市区企、事业单位也建立了一批文化设施,如图书馆(室)、文化、体育活动场所。县、市、城区也拥有相应的文化设施。至1992年末,全市共建立市县博物馆11个2.2万平方米、图书馆12个1.46万平方米、电影院、影剧院104个、群众文化馆35个3.56万平方米、放映表演场所53个,街道文化站11个,还有一批其他社会文化设施。设备方面则添置了一批先进设备。

3、形成了齐抓共管的局面。文化、文联、广电、工、青、妇等文化相关部门都对文化建设和管理互相配合,互相支持,齐抓共管,也得到社会的积极支持配合,使文化健康发展,不断为双文明建设提供正能量。

4、文化活动经常化。城市文化活动每年由文化局根据各文化相关部门提出的计划统一编制成城区文化活动年计划,做到一年早知道。基本做到年有大型活动,月有中型活动,日有小型活动,这样年年月月天天都有文化活动。

(四)以城带乡,农村文化改革发展步伐加快,日趋繁荣。主要特点:

一是市、县(市、区)文化主管部门加强了对农村文化改革建设的指导,开展督促、检查、评比、人才培训。全市为农村乡(镇)文化站工作人员转干79人,还举办文艺会(调)演、展览等,予以推动。

二是市、县(市区)相关业务单位,如艺术馆、文化馆、图书馆、博物馆、电影公司等单位加强了对农村文化建设的业务辅导,每年都制定实施“文化下乡”的任务指标,并列入文明建设评比内容,做到了勤下乡、勤辅导、勤放映(电影)演出(剧团演出),任务都超额完成。

三是乡乡镇镇都建起了文化中心,并开展了创合格、创先进的活动。1992年底,全市有文化中心(站)152个。文化中心实现了有文化站、电影院、篮球场、宣传栏、图书室、阅览室、展览厅、活动厅、少儿图书室、培训室、电视录像室、文艺活动室(舞厅)、乒乓球或台球室、游艺室等文化设施,有稳定的文化工作队伍,并开展经常性群众文化活动。省文化厅在三明、沙县、将乐、明溪、宁化等县召开了全省现场会,推广我市乡镇文化中心建设的经验,肯定了三明的工作。全市乡镇文化中心基本达标(合格)。

四是农村85%的村有文化俱乐部。俱乐部三用途:开大会、放电影、文艺演出。那时电影公司都组织放影队长年在农村巡回放映,市、县专业剧团也经常在农村巡回演出,县(市、区)各文化业务单位经常组织各种业余文化队伍深入农村开展文艺演出、比赛、展览等,加上农村自行开展的活动,村一级的文化艺术活动也比较经常。这对丰富农村文化生活,提高人的素质和推动农村文明建设起到了积极作用。

五是农村文化体制改革有所突破。体现在:由国家办文化向国家、集体、个人多体制转移,克服了过去由政府“独家经营”的各种弊端;从无偿服务向有偿服务转变,开展活动,适当收费;开展与企业联办文化中心。有的文化中心如清流里田乡文化中心楼就由企业家投资兴建的;文化中心自办文化企业,如开办录像放映室等,由于开展农村文化体制的改革,呈现了“群众文化群众办”的新局面,确保了农村文化繁荣与发展。

(五)三明客家文化从试点走向世界,成为影响客家世界的亮丽风景线。三明市是客家祖地,是汉族客家民系和客家文化形成的重要地区之一。宁化石壁客家祖地是全球客家朝拜的圣地。当时客家文化试点在宁化县石壁,宁化县委和政府非常重视批转了文化局制定的实施方案和细则。主要做了八方面的工作:一是筹建客家民俗展览馆;二是1992年成立宁化县客家联谊会和客家研究会,开展客家文化研究活动;三是拍摄客家祖地电视宣传片;四是建立客家公祠,开展祭祖活动;五是办好石壁节俗文化研究和活动,挖掘保留了“曲蓬小唱”、“金龙盘旋” 、“旱船藏娇”、“喜庆凉伞”、“擂茶山歌”、“竹杆舞”、“喜铳迎宾”等一批传统节目;六是开展客家历史名人研究;七是发展旅游文化,开辟客家祖地游线路;八是举办了客家艺术节活动,做到“文化搭台,经贸唱戏”,促进对外交流和城乡经济发展。1995年,石壁客家公祠竣工,国务院原副总理杨成武将军为石壁题了“客家祖地”牌坊、原全国人大副委员长叶选平为公祠题写了“客家公祠”牌匾。同年10月,在全国政协委员、香港南源集团经理、马来西亚姚美良局绅的支持下,于石壁举办了第一届世界客属石壁祖地祭祖大典,开展了客家文化的研讨活动,有马来西亚、新加坡、泰国、印尼、日本、美国等国和香港、台湾、澳门等地的客属首领和客属社团乡亲一千余人参加,开展了寻根祭祖、探亲访友、旅游观光、理论研讨、经贸洽谈等活动,从此,客家文化为三明及宁化与世界的交流架设了彩桥,此后,每年都举办一届世界客属石壁祭祖大典活动,展示客家祖地风采和客家文化的魄力,使之成为一道亮丽的风景线。

(六)开发旅游文化,促成旅游业发展。旅游业是新兴的朝阳产业,三明市山川秀丽,名胜古迹多,旅游资源丰富。上世纪80年代,三明市已经成为闽西北交通的枢纽,为开发旅游业提供了先决条件。旅游部门与全市文化部门紧密合作,大力开发旅游资源。1986年,全市用于所有景点的投资80多万元,改善了旅游景点的接待条件,全年接待游客60.1万人次。之后又逐年加大旅游景点景区的开发建设力度,至1992年底,全市的自然景观和人文景观已串成旅游文化链,形成客家祖地寻根谒祖、碧水丹山、溶洞探奇、绿色之旅森林科学考察、人文景观遗迹、风味小吃之旅等多种特色旅游线路,开辟国内旅游线路28条,境外旅游线路16条,吸引了众多海内外游客,全年共接待游客110万人次。

另外,其他方面的文化如红色文化、历史名人文化建设发展也取得了很大的进展。

在文化市场管理方面,加强了队伍建设,增强了法制观念,依法管理,确保了文化市场既健康又繁荣。

(本文作者系原三明市文化局长)