■ 民 青

1938年5月,日本侵占厦门,威逼福州,沿海一带形势危急,国民党福建省政府迁永安,永安成为战时福建省会。位于沿海进入永安的必经要道三元,也随而迁来不少省级机关(包括一所大学)团体,计有福建省保安司令部、省保安处、省三青团部、“省政干团”(包括省训练团、省保安干部训练所和省警官训练所)、“三元集中营”、江苏学院等。这些省级机关团体迁驻山区小镇三元,直接产生了一些影响,引起了三元一些变化:在建制上,三元区域首次出现县级建制三元特种区署、三元县;商业得到发展,一度出现比较繁荣局面;教育初步全面铺开,几个乡村地点建立初小;邮电事业从无到有,设立三元邮局和电信局;第一次迁入一个比较正规和一定规模的工厂,并促进三元交通取得一些改善。可以说,民族抗战时期省级机关迁驻三元,是一次被动的、无计划的、小规模的“小三线”举措,对三元区域今后的发展,留下不可磨灭的印记。

一

迁驻三元最高级别的省级机关是福建省保安司令部,属省部级,为省内最高军事机关,其规格与福建省政府平行。保安司令由省政府主席陈仪兼任,副司令由省保安处长黄珍吾兼任。办公地点在现在的复康路,旧三元城关叫方牌巷(因谐音又叫花瓶巷),也因保安司令部和保安处迁此,当时改名保安巷。福建省政府主席、省保安司令部司令陈仪并未在三元办公,抗战时期省保安司令部日常工作由副司令、省保安处长黄珍吾代理。黄珍吾的公寓则在元福祠,旧址现在城关青年路三元公安分局处。

福建省保安处是国民党省政府的厅级机关,是当时迁驻三元省级机关中实际权力最大、地位最显赫的机关。由于处长黄珍吾兼任省保安司令部副司令,且战时代理司令部日常工作,在当时陈仪主席的信任之下,授以黄珍吾特权,不但掌握着保安处的人事,改组保安团队,而且把全省各县武装、电台、兵役,以至军统组织、三青团(黄本人即为三青团福建支团筹备主任,后为干事长)等都统归保安处管辖,其权力高于省政府其它厅级机关。下辖十余个股科室,指挥两个特务大队,十个保安团和各县保安自卫队。办公地点在现复康路,旧三元城关方牌巷的祠堂一带,同时在列西和梅列(列东)也分驻部分保安处的下属股科室。

省三青团部是迁驻三元省级机关里政治色彩最浓厚的机关,三青团福建支团筹备主任黄珍吾(兼),后正式成立支团干事会时为干事长。具体办公地点不详。据推测,应是在黄珍吾的公寓元福祠,即现在城关青年路三元公安分局处。

“福建省政干团”是迁驻三元人数最多的团体。包括福建省训练团、省保安干部训练所、省警官训练所,其中又以福建省训练团人员最多。福建省训练团初名福建省县政人员训练所,后改名福建省地方行政干部训练团,后又改名福建省训练团。训练团主任由省政府主席陈仪兼任,实际主持为省政府顾问兼代团主任、教育长沈铭训。“福建省政干团”占用三元旧城关祠堂最集中的周舍巷,即祠堂巷,旧址在现红旗电影院和红旗巷一带,旧三元城关50多座祠堂中,在这一带就集中了18座,占三分之一强。

“三元集中营”是省保安处军法科羁押所、福建战时青年训导营、省保安处谍报股秘密监狱三部分的统称或俗称。1938年8月随省保安处迁驻三元的军法科羁押所(俗称“三元羁押所”),主要关押国民党县团级以下军、政、警犯法人员,在国民党违反国共合作精神,掀起反共浪潮后,亦寄押少数民主人士、“异党嫌疑”,主监地点在旧三元城关方牌巷和阳巷(现还是阳巷)一带的祠堂,分监在白沙郑氏宗祠(原三明化机厂食堂边)。为配合接着掀起的反共高潮,1941年5月迁至梅列徐碧新建的营地,正式改名福建战时青年训导营,除关押部分国民党县团级以下军、政、警犯法人员之外,还关押从全省各地捕来的同情抗日、追求进步、不满国民党统治的青年学生、机关职员、民主人士,以及“异党嫌疑”及少数共产党员、营长林志光。1942年4月,福建战时青年训导营闭营后随带剩余的少部分营员迁往建阳。

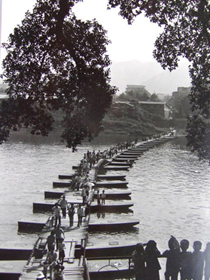

江苏学院全名“苏皖联立临时政治学院”,1940年8月在崇安县创办,院长由第三战区司令长官顾祝同兼任。1942年夏迁驻三元,共400多名师生。初来时借用省政干团场所,稍安顿后,把悟空山(文笔山)山坡的庆龟观改为学生宿舍,在悟空山边(现三明一中)增建部分教室、宿舍、图书馆,都是一层木头简易平房,并利用原有房屋筹办实习工厂,利用空旷场地开辟篮、排球场,礼堂在现三元区体育馆位置,仍与省政干团共用。抗战胜利后,1945年冬迁回江苏。(图为内迁三元县的省保安处修建的列西浮桥)

二

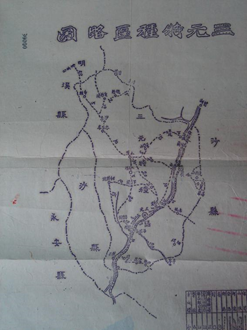

诸多省级机关迁驻小小的三元镇,一时给三元小镇带来了不少影响和变化。三元建县前为沙县第二区署的区署治地,人口不足5000人,是偏僻落后的山区小镇。1938年省级机关迁驻三元后,带来了省级机关干部及其家属、“福建省政干团”学员、“三元集中营”营员、江苏学院大学生以及沿海一带因战乱而避入内地的难民,使三元人口增加,各项消费直升。为解决这个问题,如福建省政府成立三元特种区署的训令所说:“查三元镇为沙县第二区署所在地,现在保安处、保安干部人员训练所、县政人员训练所均设该处,兹为便于两训练所学员实习及改善人民食物住宅,并其他日常生活,以资别处取法计,就沙县第二区以三元镇为中心,划出人口万余之各乡村为二等特种区署,定为三元特种区署”,将沙县第二区署以城关为中心的大部区域单独划出设立为三元特种区署,直属福建省政府管辖。1940年,随着日本侵华战争升级,为更好地拱卫战时省会永安,促进特种区署内各项事务正常运行,形成一个独立的建制县,如省政府成立三元县的训令说的,三元“为省西北交通孔道形势冲要,经设置三元特种区,兹为符合新县制起见,拟请将该三元县区并酌划沙县、明溪、永安等县各一部分地方,合并设置三元县”。经筹备并再从沙县、明溪、永安三县各划入一部分土地进入三元特种区署, 1940年8月起,三元县第一次出现在中国的版图上。

民国时期因战乱频仍,三元商市冷落。1938年省级机关迁驻,到1940年三元建县后,短短一两年间商业出现一个繁荣的高峰,各种商店、贸易和运输纷纷办起,三元城关成立京果、国药、酒业、木材、笋干、民船六个同业公会,下联一大批从业者。同时,沿沙溪河道和瓯朋(也叫延永)公路与三元毗邻的东北面梅列(列东)、西南面莘口也相应繁荣,列东老街墟场五天一墟相当活跃,莘口则有“小上海”之称。黄沙溪在两年前初步通航的基础上,此时引来一批闽清船工在莘口落户,用“棺材船”(一种小船土名)从事黄沙溪航运,把明溪生产的大米、黄豆、笋干、香菇、毛边纸等货物运到莘口,供应三元市场以及外运,又把客商的盐巴、布匹、杂货等物资运回岩前、梓口坊,再到明溪县城。

教育得到初步的推广普及,不仅有大学江苏学院暂时迁驻三元,给山区“小镇”带来新的教育气氛,还促进三元初级教育的发展。三元原只有三元初小(市实验小学前身)、梅列、莘口和培元私立小学4所小学,1938年省级机关迁驻三元起,到1940年三元建县时,列东、长安、松阳、忠山、星桥等较大的村相继办起了初级小学。1943年又设立三元县初级中学(今三明第一中学前身),招收实习生36人,翌年正式招生79人。著名数学家陈景润少年时曾在三元初小和县初级中学就读。初小学的数量比此前增加了一倍多,并比较平均地分布到三元乡村,且第一次办起了初级中学。

1938年前,三元还没有邮电,传信使用最原始的写纸条托人捎带,或请过路熟人传口信的方法传递。抗日战争爆发后,各种人群迁入山区小镇,邮电业务明显增多,沙县邮局在三元设立邮政代办所,借用当时三元富商叶复和开的京果店代办邮政业务。省级机关、学校迁驻三元后,建立三元特种区署,邮政业务迅猛上升,沙县局增派一名邮政人员来代办所协助工作,以应付日趋繁忙的邮政业务。1940年建县后,正式设立三元邮局和电信局,下设莘口邮政所和星桥、杜水邮政代办所,后又分设电报、电话两局,翌年又在列东设立邮局(同三元邮局平级)。

较大规模的工厂首次入驻。这之前三元只有作坊式手工业,这一时期迁来一个与以往生产方式不同,一定程度现代意义、分工比较明确、组织比较系统、规模比较大的工厂,即国民政府军政部第六服装厂,迁驻沙阳村。据方建国先生回忆:“工厂设染布、剪裁、缝纫、制衣、纽扣5个车间,分设5座古民居内,有工房102间,建筑面积4000多平方米,最多时工人近千人,仓库设在莘口翁厝大院。”“为抗日将士制被服。”随迁而来的工人中有不少是上海籍的。同时,为确保省保安处、省保安司令部部分重要设备和重点办公正常运转,三元首次小范围用电,利用原三元圆通堂庙宇(现三明大桥头三明市少儿图书馆位置),建立第一个电厂。

1933年,为围剿红军修建了建瓯经南平、三元至连城朋口的瓯朋简易公路。后因战乱失修运输能力低下,货运客运极不正常,运输冷落并且未能全线通车。直到抗战时期省政府迁到永安后,为客观形势所迫,才逐步恢复全线通车,但货运仍然不振。此时在瓯朋公路中间地段三元城关,建立了一个汽车站三元汽车站,管理来往车辆和运送旅客。省保安处迁驻三元后,因军备运输储藏需要,于1940年6月铺设列西浮桥,不仅解决保安处战备物资运输和储备,还在沙溪东西岸之间第一次架起桥梁,方便人们往来,解决摆渡之苦。

抗战胜利后,省级机关迁回福州,大部分人员随迁,三元人口骤然减少,加上匪祸、捐税等原因,许多商店濒于倒闭,商业再次凋零;教育事业直线下降,乡村小学不再办下去,直到1949年解放前夕全县只恢复有三民、列西、星桥、松阳4所小学和三元初级中学;邮电业务大降,梅列邮局、三元电报局、电话局先后撤销,只保留三元邮局,另设电信代办所;三元回到作坊式手工业,国民政府军政部第六服装厂迁走,电厂废弃;仅列西浮桥仍继续使用,瓯朋公路又陷于瘫痪。繁荣“昙花一现”,复归萧条冷落。不过三元县的建制从此延续下来,后发展为三元区、梅列区及三明市区,成为地级市所在地。

(本文作者系三元区政协办公室副主任)