■ 裴 耀 松

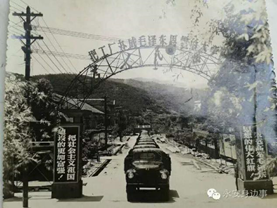

1959年1月,经国家第一机械工业部批准,委托福建省重工业厅代管、代号为646的军工企业,在永安县城关公社埔岭村荒坡与农田交错的地段动工基建,揭开了风雨沧桑五十年的序幕。

落户埔岭 艰苦创业

646厂设计定编1071人,为地师级编制单位,厂长、党委书记为部队师级转业领导干部,主要任务为大修坦克和各种军用车辆。工厂规划面积庞大,南至吉峰,北到渔潭,西邻巴河对岸山地,东连埔岭农田,有的已实施征地补偿。由于筹建时间匆促,上级下达任务紧迫,设计图纸墨迹未干,便开始抢时间争速度,测量地形地貌,按图纸开挖基础,依照先生产后生活的原则,紧锣密鼓地打响基建的第一炮。1959年3月,工厂各科室部门工作人员陆续到岗,暂时寄住在县城晏公街、牺和路等单位或民房内。工厂各车间干部、工人,多为部队转业或退伍军人,还有从东北哈尔滨、长春等地军工企业抽调支援福建小三线建设的老技工。早在1958年三明重机厂招收莆田、仙游、闽西等县的新工人,也从哈尔滨、长春、山东、南京等军工或民用企业培训结束,转调到646厂报到上岗。他们借住埔岭、渔潭、吉峰等村农舍,暂时的安顿,生活条件艰苦,却没有丝毫怨言。仍然无法解决还有几百人的住宿问题,厂部在短时间内组织职工自力更生,挖窑烧砖瓦,上山伐木,搭建简陋的平房,搭盖铺上茅草的竹棚作为办公场所。党委书记胡步福、厂长刘治国等均为原部队师级领导干部,他们与各车间领导(大多为原部队连营级以上干部),身先士卒,没日没夜与工人们一道,同吃同住,为646厂初创时立下汗马功劳,谱写了一曲发扬革命光荣传统的凯歌。

不到半年,在荒山沟地搭建起数十座平房,老工人的家属子女也随即搬进了新居,他们在日常生活中仍然遇到不少困难,要到河边挑饮用水,上山砍柴解决燃料。1959年3月,从江苏扬州市招收会计学校毕业的戴杏林(女),由于得小儿麻痹后遗症,腿脚行走不便,女工姐妹们长期为她到河边提水,遇上雨天还替她到职工食堂买饭菜,可见当时互帮互助的情谊多么深长。1960年,国家遇上前所未有的经济困难,年底646厂的基建主厂房,新工人参与搭盖房顶瓦棚和附属设施,已经竣工,仿苏建筑综合大楼还在建筑中。依据上级的统一部署,646厂必须“让线”,把有限的资金投入到与其相邻、同为军工企业的313厂(对外称永安机械厂)建设中去。工厂干部职工调动频繁,或到313厂,或到省内其他军工企业,从千余职工减至398人。3年时间,仍然以修理军用车辆为主业。

转为民用 几度辉煌

1963年经上级研究决定,该厂下放地方管理,直属福建省交通厅,厂名于1964年1月更改为福建省交通厅运输局永安汽车修理厂,同年由福州汽车修造厂整体搬迁的一个车间到永安厂。主营业务为承揽各类民用车辆大、中修理,其时工厂有各种机械设备、厂房等固定资产176万元。就在这一年,开始试制66A越野小汽车和BJ-212小车底盘。时隔1年,即1965年10月,又改名为永安汽车修配厂,由于老厂留下一批从东北支援的老技工,技术骨干未全部调离,经过几年的艰苦奋斗,于1969年9月试制出第一辆FJ130型2.5吨载重汽车,1970年投入批量生产。1971年为庆祝乌龙江大桥竣工典礼,全厂干部职工(包括刚创办的子弟中学师生)日夜奋战,在驻厂军代表的统一指挥下,顺利组装30辆FJ130型2.5吨载重汽车,通过火车托运抵达福州,10月1日国庆节这天,通车典礼上“福建”汽车浩浩荡荡通过乌龙江大桥,接受省市领导和广大市民的检阅,当年福建日报头版头条刊出长篇报道,称福建省不能造汽车的历史从此结束。也就在这一年开始,工厂招收大批上山下乡知识青年当工人,职工队伍猛增至近千人,还接受三中等校师生到厂学工。由于该厂承担了汽车底盘的变速器、前桥、后桥、传动轴、车架、车厢等总成的制造加工和整车总装配,基本具备了年产300台汽车的生产能力(1970年实际产量达304台),为此,经上级决定厂名改为福建省永安汽车修造厂,1970年,该厂还因“战备”需要,在益口设立总装车间。1980年,工厂有机修车间、底盘车间、齿轮车间、锻压车间、翻砂车间、车身车间、总装车间,还贷款新盖涂装车间、物流仓库等。

该厂自创办以来,连年都处于计划内亏损,享受政府财政补贴度日。由于技术力量比较雄厚,新产品的开发却有可圈可点之处,为日后汽车工业的发展奠定良好的基础。

1977年5月,FJ130型载重汽车参加全国130系列产品行业质量评比,获得良好声誉和嘉奖,企业跃升为国家汽车厂的定点厂。

1978年,开始研制福建牌FJ340型、FJ342型、FJ343型等系列自卸汽车,以及福建牌FJ134型、FJ1040型系列载重汽车,当年产量跃升到650辆。

1969-1981年,累计生产福建牌FJ130型载重汽车6148辆,从1981年起,该厂加入南京汽车工业联营公司,重点发展改装车生产。

1983年6月,以采用“液、声、电”信号集中控制操纵自卸的跃进牌FJ342B型三面自卸汽车,参加全国改装车、专用车新产品展评会,获优秀产品奖,同时获得南京汽车工业联营公司授予的改装新产品信号集中控制优胜奖。同年12月,该厂归福建省机械工业厅主管,1984年10月,正式定名为福建汽车厂,下放归三明市政府管理。

1985年1月,FJ343型三面自卸汽车获福建省人民政府颁发的新产品先进奖。同年5月,企业升格为中国汽车工业公司下属66家汽车制造定点厂之一。

在此期间,该厂还先后研制出多种新产品,如全封闭金属货车车厢,东风牌FJ343A型自卸汽车,福建FJ134A型和B型长厢载重汽车,以及FJ134A双排座载重汽车等。

1985年下半年,开始根据市场需求,摆脱计划经济导向,产品销路开始转轨,重点开发生产福建牌FJTY-1.5型和FJ2715型农用运输车。次年生产FJTY-1.5型农用运输车979辆,投放市场供不应求,销售门市部日夜排队购买的盛况,一时在永安传为佳话。

该新产品获得福建省优秀新产品证书,企业进入国家农用运输车规划定点生产厂的行列。1988-1989年,共投入技术改造资金130万元,先后建成整车装配生产线、电镀生产线和整车质量检测线各1条,形成生产载重汽车500辆、农用车5000辆的生产能力。1989年共生产轻型载货汽车、农用运输车、东风牌自卸车等3037辆,比1978年的626辆增长2.28倍。福建牌FJTY-1.5型农用车,在1989年首届全国农用车用户评比,入选“十佳”,获飞马奖。

从1970年代末1990年初,历任厂长施成全、陈洁人、何振发、枊振成、洪礼建、吴国庆,党委书记张荣华、池绳武、林建禄等,与全厂职工一道为企业扭亏、发展生产、争优创新作出不懈努力和贡献。

把握机遇 扭亏为盈

从1961年的646厂开工投产,到1983年的开始转机,由于专业生产和隶属关系长期不对口,生产模式单一,23年累计亏损2508.23万元,年均亏损109.05万元,其中最高年份1981年亏损额达385.07万元。1984年企业归口省机械工业厅管理,改为专业汽车生产厂,进行全面的整顿,企业开始焕发生机。FJ343型三面自卸车新产品通过省级技术鉴定后,省政府、省经委先后派员到厂规划指导,活力大增,当年完成工业总产值881.29万元,为上一年的4.4倍,实现微利1.22万元,从此摘掉了长期亏损帽子。此后数年,在新任厂长陈洁人、党委书记林建禄的领导班子努力下,积极推行经济责任制,加强基础管理,多方降低成本,严格财务制度,大力研制和开发适销对路的新产品,企业经济效益不断提高。1989年完成工业总产值5224万元,实现税利422万元,产值和利税分别是1985年的4.64倍和2.49倍。1989年,福建汽车厂隶属三明市机械工业公司,全厂占地面积25万平方米,年末职工数931人,固定资产原值1785.7万元,拥有主要生产设备430台,其中有上世纪70年代从瑞士引进的齿轮加工设备奥林空,大型全切设备龙门铣、龙门刨、2千吨油压机等设备。1988年3月,时任福建省省长王兆国等领导到厂视察。

纵观这一时期福建汽车厂获得新生,各种类型的农用车新产品接二连三问世,也离不开全厂职工,特别是技术人员的努力和贡献。分管技术的副厂长谢世温(高工、总工程师),便是新产品开发的带头人,王长庆(高工、副总工程师)、张育旺(高工),1978年从军工研究所调进该厂,一直从事农用车的开发。还有杨谔(高工)、王少彬(高工)等一批技术人员,发挥积极作用。进入1990年代,福建汽车厂职工增至1300人,技术人员300多人,固定资产11660万元,各类生产设备1000多台,并拥有冲压、装焊、涂装、整车装配、性能检测、底盘及前后桥总成,变速器总成等多条生产线。主导产品有:福建牌汽车11个系列产品,富建牌农用车28个系列产品,其中前后桥、变速器总成产品均上国家汽车、农用车和零部件总成产品目录。1992年以来,产销连年双超亿元,1993年被国家统计局、国务院发展研究中心评为全国500家最佳经济效益工业企业和中国100家最大交通运输设备制造企业。1995年经国家权威机构质量统检和审核,被推选为四轮农用运输车中华十佳精品,其主导产品FJ2815四轮农用运输车被国家机械部授予质量可靠性合格证书,1998年产销再创历史新记录。时任厂长吴国庆、继任厂长洪礼建。1996年5月23日,福建省省委书记陈明义和副省长施性谋,同年8月3日,时任福建省省委书记贾庆林,同年9月1日,原福建省省长、商业部部长胡平均到厂视察。进入21世纪,福建汽车厂为福龙股份有限公司主干厂。

跌入低谷 资不抵债

冰冻三尺,非一日之寒。早在1990年代初期,全国农用车市场的兴旺火爆,引发不少厂家争相看好这块“肥肉”,不少省市(如山东、江西等)纷纷建厂上马制造农用车,本省也有平和、龙岩、邵武等地建厂生产,有的老牌汽车厂也部分转产农用车,市场竞争开始“弱肉强食”。农用车是综合机械产品,成百上千零部件,可不能由一个厂单独包揽,福建汽车厂的农用车关键部件发动机,(包括汽车)由安徽、广西的厂家供应,一旦脱货,没有动力的农用车便成摆设。在市场激烈竞争的环境下,要确保关键部件的及时供应谈何容易,更有甚者,销售渠道在竞争中也受阻,如1995年农用车产量为550台,比1994年下降93.3%;汽车产量1995年1845台,比1994年下降13.2%;1996年汽车产量802台,比1995年下降130%;1997年汽车产量为775台,又比1996年下降3.6%。产销起伏,失去市场竞争主动权。加上经营管理不善,资金流通不畅,技改项目贷款逾期未还,企业办社会的压力不轻。凡此种种,昔日的供不应求朝夕之间变成产品积压,1997年被省汽车工业公司福龙集团兼并改为其属下的永安汽车厂。延至2000年代初,福建汽车厂的经营状况今不如昔,负债累累造成恶性循环。2003年,因资不抵债,省汽车工业公司上报省政府申请破产,经国资委批准,办厂49年的福建汽车厂于2003年12月宣布破产。

福建汽车厂由于办厂历史久,职工来自五湖四海,有的祖孙三代同在一个厂,三代同堂,“近亲繁殖”的弊端日渐凸显,经济效益好时“一荣俱荣”,经济效益差时“一损俱损”,过去认为子女能进厂当工人,合家欢喜,令人羡慕;而今破产了,老工人退休后有不算高的养老金,父辈临近退休的买断工龄,按政策也能领取相对较高的补偿金,只需交几年的社保便可领取养老金。而年轻工人买断工龄就意味着失业。幸好他们都有一技之长,告别反倒是一个机遇。他们中不少人到外地应聘,很快就找到了对口的工种,有的还自办公司,销售与汽车有关的产品或原材料,开辟了灿烂的新天地。

海西重汽 大业又起

深深扎根永安的汽车工业基础,是重组、改制和联合的优越条件。2010年,中国重汽海西汽车股份有限公司在永安市埔岭应运而生,只两年时间便显现勃勃生机,“春风送暖汽车城,埔岭吟歌展画屏。亚太长龙装配线,环球技术领先承。五十夙愿终圆梦,百亿标杆指日升。共建海西图大业,同心协力好前程。”在海西汽车的各条生产线上,又见到了应聘的老厂技术员和工人的身影,汽车工业园的发展,又迎来中科动力制造电动汽车,配套零部件厂商入驻。在党的十八大精神指引下,正在结出丰硕的成果,迎来美好的明天!

(本文作者系原福建汽车厂中学校长,退休中学高级教师)