■ 陈 盛 美

三明人民具有光荣的革命斗争传统,早在土地革命战争时期,三明境域曾是中央苏区的重要组成部分,如宁化、淸流、明溪、建宁、泰宁、将乐、沙县即属于中央苏区县,三元、永安、大田、尤溪亦为中央苏区范围。1931年底,中华苏维埃共和国临时中央政府成立后,形成以瑞金为中心包括闽赣21县250万人口的中央苏区。其中,三明境域内先后建立宁﹙化﹚清﹙流﹚归﹙化﹚苏区和建﹙宁﹚泰﹙宁﹚将﹙乐﹚沙﹙县﹚苏区。在这片红色土地上,苏区人民群众全力投入生产,发展经济,支前参战,扩大红军等活动,为巩固革命根据地,开展反“围剿”斗争做出重大的奉献。尤其是在建立地方游击队,配合主力红军作战,开展抗日反顽对敌武装斗争,配合人民解放军解放闽西北全境等兵事中谱写了可歌可泣的悲壮诗篇。

一、保卫苏区反“围剿”

1930年6月,宁化县西南曹坊、禾口、淮土、曹坊、李七坑及城关五乡农民暴动成功后,立即成立了三明境域第一个红色政权即宁化县革命委员会,并将暴动队编为宁化赤卫队旋又改为宁化游击大队,下设城关﹙含李七坑﹚、禾口、淮土、曹坊4个中队,拥有200多人和150多支枪,隶属红二十一军五纵队指挥。并配合红军部队在宁化及长汀周边与敌作战,特别是在濯田、河田战斗中屡立战功。

在红色政权的领导下,苏区人民在深入开展土地革命斗争的同时,积极发展地方武装,扩大红军队伍。自1930年6月至1933年期间,分别组建起3000余人的东南游击队、彭湃独立营、清流独立营、归化独立营以及宁化县7个营40个连的赤卫队,清流县8个赤色少先模范营等总人数达7000多人。1931年,建宁县动员青年700多人,泰宁县动员青年300多人参加红军。1933年底,东南游击队被编入福建省军区独立七团,成为宁、清、归苏区的一支主力。这些地方武装和群众武装组织,为开辟和保卫苏区发挥了重要的作用。而且苏区各级政府在组织建立地方红军和群众武装的同时,还动员人民群众参加红军,多次组织“扩红”突击运动,动员广大劳苦青壮年踊跃参加红军,为主力红军输送兵员,仅宁化县当年先后参加红军1.3万多人,清流、归化也为主力红军输送各3000多兵源,境内苏区共动员人民群众约3万人参加红军。是年,时值国民党军队对中央苏区发动第五次“围剿”,选择以中央苏区东北方向的闽赣苏区为突破口。面临敌军压境,中共中央和中革军委对闽西北地域反“围剿”斗争制定战略决策,红一方面军总司令部也发出“密令”,要求闽赣军区和军事部,在泰宁等地建立支撑点,加强群众的自卫力量。翌年1月,红军政治部对闽赣省地方武装在苏区周围及敌后开展游击战争作出部署,先后进行建宁邱家隘阻击战、将军殿阻击战、凤翔峰防御战,泰宁大洋峰阻击战、新桥反击战,明溪铜铁岭战斗等。同时,中革军委命令闽赣省地方武装要迅速肃清苏区周围的地主武装,以保卫和巩固苏区。各地游击队和赤少队、地方独立营等积极开展游击战争。建、泰两县的地方武装,实行坚壁清野,拘捕敌探,袭扰敌军,击溃刀会团匪,牵制国民党军,配合红军参加较大的战斗达80多次。在建宁保卫战中,苏区人民直接参战,付出巨大的牺牲。

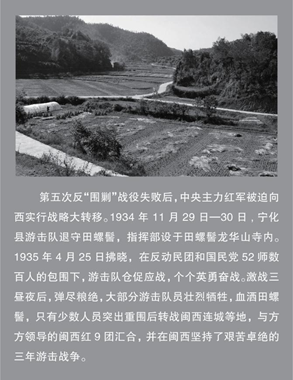

1934年4月中旬,宁清归苏区地方武装奉命向外发展,在敌堡垒地带外创造新区。独立七团向宁清归苏区东南面的永安地域进击,攻占永安通往淸流、归化的要冲安砂镇,并帮助当地群众建立水碓岭、曹田、石碧等乡的苏维埃政权,成立永安安砂区苏维埃政府。5月建宁城失守后,建宁、泰宁、将乐、沙县苏区基本丧失。建宁县委和县苏机关、地方武装转移到山区继续开展革命斗争。此时,中央苏区北线战局十分危急,地域日益缩小,敌军部署重兵向苏区步步推进。为粉碎敌人的进攻,6月12日,中共中央指示闽赣省战地委员会“应以宁化为中心,切实加强突击力量”,并对各项任务进行部署。接着,闽赣省战地委员会先后两次向各级党团组织、突击队、赤少队发出指令,要求抓紧组织突击力量,尽快发展党员,壮大革命队伍。8月,部署了武装保卫秋收,突击扩红,加紧征粮,组织民工,筹集资财,募集草鞋衣物支援红军等任务。同时,地方武装独立七团也奉命于9月间开赴江西驿前,接替主力红军的防务,掩护红军转移,在宁清归苏区的地方武装“独立自主地开展游击战争”,阻击敌军进犯。10月,随着第五次反“围剿”失败,中央红军被迫进行战略转移,中央苏区形势日益恶化。

闽赣省委、省苏政府、省军区的4个团以及从归化、清流撤下来的干部和武装人员约3000余人退出宁化城,经巫坊、中沙转移到湖村、泉上。闽西北各县的县委、县苏和各县地方武装及独立团、营、游击队也相继转移到山区坚持革命斗争。

1935年1月,国民党军队开始对福建各地的红军武装进行全面“清剿”,中共闽赣省委、省苏维埃政府机关人员、省军区及武装先后在彭湃、建宁、清流、归化及广昌、石城、宁化等地的边境地带与敌周旋,3月下旬转入归化、将乐、泰宁交接处的龙栖山与敌相持;4月底,宁化县城失守后退守田螺髻的县苏武装游击队遭国民党军52师重兵围困,大部分人员壮烈牺牲,仅有少数人突出重围后转战闽西连城等地。5月上旬,闽赣省机关和军区第一团撤退至尤溪、永泰、德化、仙游交接处的紫金山,因叛徒出卖被国民党军第十九师缴械俘虏。至此,闽赣省委、省苏维埃及其武装力量和根据地完全丧失。但是,闽西北人民的革命斗争仍然不息。闽西红军第九团和闽北红军第二、六纵队分别进入宁化、清流、归化、永安、将乐、泰宁、建宁等县开展对敌斗争。1936年1月中旬,闽北独立师第一团袭击泰宁北乡保卫团团部。2月底,“中国工农红军闽西南抗日讨蒋军” 第一支队在永安小陶伏击敌军第十师后方辎重队,缴获几十匹战马和大量军火。接着又在马池塘伏击敌军第五十二师一个营,缴获轻机枪、步枪100余支﹙挺﹚。3月,红军游击队连续在清流下洋、古泽源一带活动。随后,第一支队又突袭了溪口镇,歼敌100多人,缴获步枪100余支、冲锋枪2支。4月下旬,第一支队从姑田进入清流、连城、永安边界的上坪、下坪一带活动,声威大震。10月,闽北红军第二、六纵队兵分两路,一路由将乐白莲进入明溪常坪一带游击;另一路从沙县盖竹方向进入明溪岭头,攻下夏阳紫云台驻敌的土堡。11月初,红军二、六纵队转战泰宁、将乐境内游击,在将乐的孔坪、正溪与中共邵将泰县委率领的游击队会合,共同作战,同时成立了中共将乐县委。后又转至泰宁、建宁间活动,并在泰宁境内成立了中共建﹙宁﹚泰﹙宁﹚县委。1937年6月初,闽北红军第二纵队一部分从泰宁转入将乐。敌军急调第七师、十二师和邵武、将乐的保安队,分兵三路层层围困游击根据地九仙山。7月初,师长黄立贵带领二纵队一部往邵武转移,13日于邵武沙田村梧桐际山场转战突围中师长黄立贵捐躯。六纵队在当地群众的支持和帮助下,经过一个多月的苦战,在光泽与建阳交界的猪姆岗,找到了闽赣省委。翌年1月,闽西红军游击队奉命改编为新四军第二支队,闽北红军游击队集中到江西铅山石塘镇整编,除留下少数武装在闽北坚持斗争外,将主力1300余人改编为新四军第三支队,这两支队伍即开赴苏皖抗日前线。

二、抗日救亡斗敌顽

1939年,抗日战争的烽火燃遍中华大地。中共闽江工委下属的中共大田县委从宣传抗日救亡入手,发动群众,建立革命武装,广泛开展统战工作。1940年2月,从民众组织“人民自卫队”中挑选30多名骨干,秘密组建了县委游击队,队长林茂森,政委林大蕃,这也是抗日战争时期在共产党直接领导下的闽中第一支革命武装。10月,国民党顽固派掀起了第二次反共高潮。翌年1月“皖南事变”发生,蒋介石命令第三战区和福建省政府加紧清剿中共组织及其领导的武装。面对这一严峻形势,中共闽西北地下组织和武装积极开展了艰苦的自卫反顽斗争。

1941年秋,中共大田县委在漳平坑兜村召开了“闽中人民自卫武装军事会议”,邀请大田、宁洋、漳平等县有影响的上层人士50多名出席会议。会议讨论了抗日救国事宜,成立了“人民自卫总队”,会后出现了各界知名人士献粮、献钱、献枪的热潮,有力地支持了游击武装斗争。1942年2月,大田县委改为闽中工委,下设大﹙田﹚、永﹙春﹚、德﹙化﹚,大﹙田﹚、永﹙春﹚、宁﹙洋﹚,大﹙田﹚、漳﹙平﹚3个边委,2个直属区委,并建立了68个革命基点村。同时游击队亦改为闽中游击队,拥有队员80多人。1943年7月,福建省委为了加强对闽西北抗日救亡运动的领导,巩固和发展游击根据地,反对国民党“消极抗日,积极反共”的阴谋,做好自卫反顽斗争的准备,要求闽中工委组织一支武装队伍南下并尽快从大田开辟一条通往徳化、永泰、仙游边境的交通路线,并精选人员组成挺进队,于12月底到达省委机关驻地永泰县青溪村。挺进队在为期一个月的行军过程中,边学习、边宣传,扩大了共产党的影响,沟通了闽中、闽西北游击区域之间的联系,培养和锻炼了一批既能打仗又能做群众工作的骨干力量,对闽西北抗日反顽斗争的开展,起了积极作用。闽西北的共产党组织和游击队的活动,引起了国民党顽固派的恐惧。

1943年底,中共闽中工委为应付时局突变,做好转移活动中心的准备,派人前往南平、沙县、尤溪三县境内活动并重建中共菖莆洋支部,接着成立了南﹙平﹚、沙﹙县﹚、尤﹙溪﹚边委。此时,闽西北的共产党组织和游击队的活动范围从大田扩展到漳平、宁洋、南平、沙县、尤溪、永安、德化、永春等县的边境地区。1944年4月,国民党福建省特务机关和省保安处策划成立了“大田特种会报”和以大田为主包括永安、德化、漳平、宁洋的“五县联防办事处”,专门从事侦破共产党组织和游击队的活动,研究“剿共”策略和实施办法,对闽西北的共产党组织和游击队大肆进行“围剿”。一时间,白色恐怖笼罩老区大地,大批共产党员、革命家属和群众遭到捕杀。面对敌顽的疯狂“围剿”和血腥镇压,中共闽西北特委和游击队根据有理、有利、有节的原则奋起反击,采取小分队突击等战术,击毙和处决那些罪大恶极的反动乡长、保长以及血债累累的顽固派分子。5月,中共闽中工委改为中共闽西北特委,下辖原有的3个边委、2个直属区委及增加的南沙尤工委,闽中游击队改为闽西北游击队。南沙尤工委在闽西北特委的领导下积极主动地开展工作,发展了一批农民党员,加快了基点村的创建和武装建设。之后,南平的土堡、西芹、水潮,沙县的靑州、涌溪、隆兴洋、正地、上洋、山尾、许坑、姜后、荷山、土桥等村庄也建成巩固的基点村,并且在水陆交通要道的马铺灯设立了秘密交通站,以接送来往人员,传递情报。

1945年5月,中共福建省委根据抗战形势的变化和国民党顽固派的动态,作出向闽赣边区挺进的部署。并派出武工队经古田、尤溪交界处与闽西北游击队会师后成立了闽西北挺进游击队,但因暴露目标而遭到国民党尤溪县保安队的围击,伤亡重大。游击队顽强反击,队伍突围后转移到永安洪田基点村附近的磉溪村休整一个多月,准备迅速挺进闽赣边恢复老区、开辟新区。此时,正值抗战胜利之际,挺进队讨论分析了战后的形势,决定派遣挺进队骨干30多人重返顽军实行重点“淸剿”的大田县执行筹款、夺枪、扩充三项紧急任务,不慎导致龙门夺枪战斗失利,造成重大损失,游击队长游栋、政委林大蕃等主要领导壮烈牺牲。留在磉溪村的挺进队立即采取了应急措施,迅速撤离磉溪村,遂使挺进闽赣边的行动被迫中止。11月,以南沙尤工委为基础重建了中共闽西北特委,下辖南﹙平﹚尤﹙溪﹚边委和沙﹙县﹚顺﹙昌﹚区委。从此,闽西北特委工作重点从大田转移到以沙县为基础的南沙尤地区。闽西北特委重建后,重新组建了闽西北游击队,队长林志群、政委蔡敏。由于创造了有利于游击队活动的环境,同时不断开辟新的游击基点村,迅速向顺昌、将乐、建宁、泰宁、明溪、淸流的广大农村发展。

1946年3月,中共福建省委派建松政特委书记陈贵芳,省委委员黄扆禹率领建松政游击队主力60多人,经南平到达沙县隆兴洋,与闽西北游击队会合,组成以陈贵芳为队长的闽赣边挺进队,开始向闽赣边挺进。因目标大一路受阻,在泰宁、明溪、将乐边境与各县保安队周旋一个多月,仍未甩掉追击之敌,加上给养困难,只能从泰宁的杨梅坳撤往将乐的龙栖山,再返回沙县根据地。稍事休整后,陈贵芳、黄扆禹率领建松政游击队返回南﹙平﹚古﹙田﹚建﹙瓯﹚根据地。至此,第二次挺进闽赣边的行动中断。

三、艰苦卓绝游击战

1946年,抗日战争的硝烟刚刚散去,国民党反动派即挑起了蓄谋已久的内战。此时,长期坚持地方革命斗争的中共福建省委,根据党中央关于开展游击战争的指示,作出《关于发动爱国游击战争的决定》,并将中共福建省委改为中共闽赣区委,把创建根据地的中心“放在闽赣边区”。1947年3月,在沙县高桥隆兴洋,由中共闽西北特委改称的中共闽赣边地委组织成立闽赣边游击纵队,对敌开展艰苦卓绝的游击战。

1948年春,中共沙县下南区委在青州涌溪定光庵成立,张子谦任书记。其间,下南区委先后策动南霞、青溪乡起义,并攻占了郑湖乡公所。3月,由林志群领导的闽赣边游击纵队改称为闽西北游击纵队。5月21日,闽西北游击纵队攻占富口乡公所。之后,游击纵队由原在富口周边区域含漈岩、灵元、三姑、井后以及毗邻的三元陈大、碧溪等地隐蔽分散活动转入公开斗争。7月,中共南﹙平﹚沙﹙县﹚三﹙元﹚特支委在与富口邻近的高桥隆兴洋成立,黄维泉任书记,张子谦任副书记。11月,下南区游击队在高桥正地与林志群部会师,改编为闽西北游击纵队第五支队。12月31日,闽西北游击纵队攻占高桥。

1949年初,为适应斗争发展需要,闽西北游击纵队在沙县富口罗溪进行整编,健全了领导机构,仍由林志群担任纵队司令员兼政委。纵队下辖一、二、三、四、五支队和南坑支队,共有600多人枪,并迅速转入全面主动出击歼敌。2月16日夜,闽西北游击纵队3个支队包围了国民党沙县参议长杨高堂在儒罗乡的住宅,强令杨通知夏茂镇长张廷标、儒罗乡长杨高伊、彭梨乡长姜圣川迅速赶到杨高堂家“赴宴”。张、杨、姜先后到来,游击队人员立即对他们做工作,阐明共产党的政策,要他们认清形势和个人安危,迫使他们分别随游击队前往儒罗、彭梨两个乡公所喊话,规劝乡公所警备班缴械投降,其枪支弹药全部被游击队缴获。次日凌晨又一鼓作气乘胜包围了夏茂镇公所和警察分局,经过一天战斗,碉堡内40多名敌人缴械投降,同时还破仓分粮7000余担。21日,南坑游击支队与起义人员里应外合,攻下了南霞乡公所。

闽西北游击纵队主动出击连续作战,取得节节胜利,军威大振。国民党省政府极为震惊,于2月22日派遣福建省保安处保安突击大队382人进驻沙县水南“围剿”游击纵队。28日,闽西北游击纵队与全副美式装备的国民党省保安突击大队以及沙县、顺昌自卫大队400余人在高桥林墩进行了一场激战。游击纵队抢占有利地形,与敌激战11小时,在毙伤敌方官兵30余人后,主动撤出战斗。紧接着于3月2日策动沙县靑溪乡警备班和乡公所人员起义,加入闽西北游击纵队第五支队;4月上旬,第五支队又攻占了沙县郑湖乡公所。其他各支队亦乘势攻打顺昌、明溪、南平等地的十几个乡公所。游击队在沙县、顺昌、明溪、南平之间迂回辗转,采用灵活机动的战术打击敌人,拖着敌保安突击大队及各县自卫大队的鼻子走,使敌疲于奔命。5月中旬,中国人民解放军第二野战军四兵团十三军四十五师与闽西北游击纵队胜利会师,闽西北游击纵队司令员林志群被任命为福建第二军分区﹙南平军分区﹚司令员。至5月底,闽西北游击纵队已扩大整编为9个支队约1780余人,战斗力大为增强。5月27日,闽西北游击纵队在夏茂镇大布村伏击前来夏茂参加“应变会”的国民党顺昌、将乐两县县长,并乘胜解放夏茂。6月13日,闽西北游击纵队解放高桥、富口之后,在青州涌溪胜利会师,准备解放沙县。6月16日,中国人民解放军第二野战军五兵团五十一师一五一团派遣3个连,在闽西北游击纵队所属的一、二、五支队和南坑支队配合下解放了沙县,这也是三明境域首个获得解放的县份。

沙县解放后,闽西北游击纵队主动全面出击,采取军事攻势与政治瓦解相结合的方针,加紧对尤溪县国民党上层人士的策反工作,促其易帜起义,遂于1949年7月5日宣告尤溪和平解放。7月中旬,闽西北游击纵队第一支队政委马长光带领部分人员赴大田,组建了大田均溪游击大队,下辖4个连计400多人;并派出王楠、王仁宣赴宁洋县,组建了第六支队共105人;黄维泉带领第四支队到三元县。同时,派出一批纵队政工人员前往清流、明溪等县,策动国民党军政人员起义,迎接解放。9月6日,均溪游击大队分三路进军解放大田县城,国民党大田县长及敌自卫队闻风而逃。10月1日,第六支队策动宁洋县敌军100多人起义,迫使国民党宁洋县长率部投降,宁洋县解放。10月21日,宁化县共产党组织和闽宁游击队策动国民党宁化县自卫团起义,成立了宁化县临时工作委员会。25日,人民解放军四野四三二团进驻宁化,正式宣布宁化解放。同一期间即10月24日,清流县游击队策动国民党清流县县长宣布起义,成立清流县人民武装工作队,负责维持社会治安,迎接人民解放军入城接收。同日,在共产党组织的敦促下,国民党明溪县县长亦宣布起义,并通电明溪县解放,成立了明溪县解放委员会。1950年2月,人民解放军三野八十七师二六一团一部和县委、县政府班子分别抵明溪、清流县城接管政权。

1950年1月28日,黄维泉带领闽西北游击纵队第四支队配合人民解放军三野八十七师二六一团解放了三元县。同日,解放军二六一团一部进入永安城,解放了永安县。1月31日,人民解放军二五○团一部解放了将乐县。2月9日和11日,解放军二五○团一部又先后解放了泰宁县和建宁县。

至此,闽西北游击纵队配合人民解放军,解放了沙县、顺昌、三元、永安4个县;策动并实现了尤溪县的和平解放;单独以武力解放了大田县城;策动了宁洋县敌军起义;策动了国民党明溪、清流县当局人员起义并接管了这2个县。解放战争中,闽西北游击纵队前后共摧毁国民党乡镇公署85个,歼俘敌约3000人,促其起义约1400人﹙全部遣散﹚。缴获机枪40挺、长短枪4813支及大量弹药、装备、物资。

1950年1月底,成立中共永安地委、第七行政督察专员公署和第七军分区,闽西北游击纵队各支队进行整编,分别编入军分区独立营、专署公安处公安队、各县大队和县公安队、区中队,一部分转为民兵,担负起剿匪和维持地方治安的任务,为保卫革命成果、巩固人民民主政权继续奋斗。

(本文根据《三明市志》等有关资料综合整理)

(本文作者系三明市方志委原调研员)