■ 郑 升 旗

时间回溯至1957年春天,中共中央召开了一次工作会议,就我国农业生产急需的化肥以及如何发展钢铁等问题进行研究。当时主持中央财经工作的陈云副总理提出:各省都要有自己的大中型化肥厂,必须因地制宜建立自己的中小型钢铁厂。福建省委在讨论贯彻中央工作会议精神、研究如何发展福建工业和筹建钢铁厂、化肥厂等工业企业问题时,时任厦门市委书记的张维兹向会议提出了福建搞工业建设已具备了三个条件:一是福建解放后,已建造了装机客量为26万千瓦的古田水电站,保证了发展工业用电需求;二是“一五”期间为战备需要,以国防工程项目修建了鹰厦铁路已通车,交通运输问题得以解决;三是福建省有丰富的石灰石和铁矿石等资源,是发展钢铁工业的重要原材料。会议决定了开始筹建化肥厂、钢铁厂。建设三明钢铁厂就是在这个大背景下提上议事日程的。

一、山地筑起了一座钢城

调查研究 科学决策

1957年8月6日,冶金部发布了我国第二个国民经济和社会发展五年规划。规划中全国地方钢铁工业建设任务,确定了福建省投资兴建一座年产20万吨矿石、10万吨生铁、5万吨钢锭和4万吨钢材的钢铁厂,建设年产200万吨的铁矿山。同年8月13日,省政府召开第54次行政会议进行研究部署,随后省工业厅提出了具体筹建和钢铁厂设计方案报送省委、省政府,并获省委、省政府同意批准。

钢铁厂筹建方案确定后,省委组织了由干部、专家和技术人员12人组成的选址小组。8月16日从福州出发,先到南平,后到沙县的青州、三明、永安等13个沿鹰厦铁路线选择点中,确定了5个候选地点,分别是厦门的海沧、福州的铜岭、永安、沙县的青州和三明县。选择小组向省委、省政府汇报后,省里又组织了20余人专家组,于9月10日至13日再次进行了为期4天的第二次实地勘察。经过反复论证,认为福州、厦门因当时海峡两岸紧张对峙的形势和福州尚未通铁路,无法解决运输问题,因此厦门、福州首先被否决;永安因水源不足、青州因地势不够开阔也相继被否决。而地处福建中部的三明县,因有着穿城而过、水流量充沛的沙溪河,而且刚刚通车的鹰厦铁路正好经过这里。沙溪河两岸有着一片荒芜的溪谷地,这里群山环抱,远离金马前线,符合当时战备要求;而且三明县周边的安溪潘田、漳平洛阳、大田的铁矿和永安的石灰石矿藏分布多、储量大,足够供应钢铁厂所需的资源。选择小组以三明列西作为首选厂址,并将收集的矿产资源、水源、电源、交通、水文、地质、气象及卫生条件和今后钢铁需求的资料和分析情况写成《福建省钢铁厂址选择报告》上报省委。1957年10月初,省委领导在福州交际处八角亭召开专门会议,听取了厂址复勘汇报,同意选址小组意见,决定以三明列西为首选厂址,同时将“厂址报告”上报国家计委、建委和冶金部。

10月8日,梁灵光副省长签发了同意先行成立三明钢铁厂等项目筹备机构的批复,10月29日,“三明钢铁厂筹备处”成立,替代了原先的“福建钢铁厂筹备处”。1958年春,国家冶金部派出选址复查小组,会同冶金部武汉黑色冶金设计院、电力部上海电力设计院、城建部上海市政工程设计院、铁道部南昌铁道管理局、古田水电工程局以及省政府复查组组成选址综合复查组,由时任省工交部副部长的张维兹、省工业厅副厅长倪松茂带领进行复查。最后,综合复查组在厦门开会研究确定厂址,冶金部第四设计院肯定了三明列西的选址,综合复查组同意了第四设计院的意见,并报告省委、省政府批准。至此,三明列西这一片3平方公里的溪谷地上,将布满三钢三化创业者的足迹。

调兵遣将 艰苦创业

1958年春,省委派孟健、施板洋、马鸣琴、崔苏民、牟星五等一批厅级干部先后奔赴三钢上任。为了统一领导,加强协调,同年4月,省委决定以三钢厂、三化厂筹建处和三明县委为基础,成立党政合一的三明重工业建设委员会(简称三明建委),直属省委和省人委领导。

三明建委成立后,省委、省人委派曾经领导过移山填海、筑堤建坝的原厦门市委书记张维兹任建委党委书记兼主任,统一指挥工业基地和三钢建设。

三明重工业基地建设,开始规划除建设三明钢铁厂和化肥厂外,还有焦化厂、冶金矿山机械厂、热电厂、水厂、机修厂、耐火材料厂、水轮机制造厂、电缆厂等8个。大规模的工业基地建设,需要组织建设大军。三明建委在省委、省人委的支持下,开始招兵买马:西北第三工程公司一支3000多人的施工队伍从陕西宝鸡调过来,与福建第三工程处合并成立福建省建筑工程一公司;国家冶金部把沈阳第八冶金安装公司工程处、中建部第三工业设备安装公司部分员工调过来,与福建机电安装队合并成立福建冶金机电安装公司;驻守闽南海疆的中国人民解放军9128部队的2000多名指战员,也奉调连夜开赴三明参加重工业基地和钢铁厂的建设;汇入三明重工业基地建设的还有一支特别的队伍,厦门大学中文系的200多名师生。与此同时,国家建筑工程部、冶金部从西安、宝鸡、本溪、沈阳、鞍山、上海等地调来钢铁、化工、安装等方面的老工人和工程技术人员3260人支援三明。到1958年7月,全国各地到三明参加重工业基地和三钢的建设者共达到4.4万多人,连同民工一起,汇聚成一支超过11万人的建设大军。在北起徐碧翁墩,南至台江,长达25华里的区域内,住工棚、睡地铺、吃“工地饭”、战酷暑、斗严寒,掀起建设三明重工业基地的历史壮举。

在热火朝天的重工业基地建设中,三钢工地上就集中了3万多人,场面最为壮观。从1958年6月破土到1959年11月30日,仅用一年六个月时间,三钢创业者硬是用镐头削平一座座山头,用土箕人拉肩扛和独轮车运出130多万土方,填平了一条条溪谷沟地,安装了5500吨金属构件,顺利完成2号高炉安装,一座年产生铁20万吨,钢12万吨,钢材15万吨的新型钢铁厂拔地而起。如此的建设速度创造了当时全省乃至全国工业建设史上的一项奇迹。

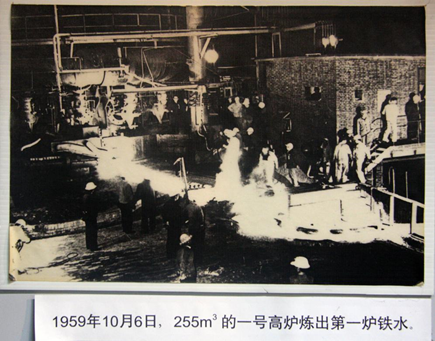

钢水奔流 厂兴城立

1959年1月3日零点,第一炉钢水奔流而出;10月1日11时,第一根方坯呼啸穿过轧机;10月6日凌晨,第一炉铁水像火龙奔腾而出。从此,福建结束了“手无寸铁”的历史。三钢投产当年 ,就产钢2296吨,生铁10285吨,钢材1464吨。

三钢厂基本建成投产后,三明重工业基地又先后建起了三明化工厂、三明重机厂、三明自来水厂以及机砖厂、水泥厂、农械厂等大小工厂80多个。除产钢、产铁和钢材外,三明化工厂还生产电石269吨,水泥厂生产水泥850吨,热电厂发电1000多万度,以及其它工厂生产的产品,工业产值由1957年的110多万元到3100多万元,增加27倍;市区工人达2.4万人(不包括民工),比1957年增加63倍,城区非农业人口达到6.2万多人,比1955年增加9倍多。市区设有4个街道办事处,4个公安派出所,16个居委会;有中学1所、小学9所,幼儿园11所、影剧院1座,文化宫1个,医院4所和连接沙溪两岸的大桥2座,一座工业城市的雏形已经显现。1960年5月,经国务院批准,正式设立三明市为省辖市,省委任命张维兹为市委书记兼市长。1961年2月12日,朱德委员长来三明视察时,曾赋诗一首《三明新市》感慨三明翻天覆地的变化,称它是“工业城”。

二、凤凰涅槃,向全国500强进军

停产下马 柳暗花明

三年大跃进期间,我国国民经济遭受了严重的困难,涉及全国各行各业,三钢也不例外。1961年1月14日至18日,中国共产党召开八届九次全会,会议正式通过了调整国民经济、实行“调整、巩固、充实、提高”的八字方针;5月中旬至6月上旬,党中央再次召开会议,把大办农业、缩短基本建设和降低重工业发展速度作为调整国民经济问题的重点。

根据中央和省、市委关于精简机构、压缩劳力、支援农业和加强生产第一线的指示精神,三钢从实际出发,把21个职能科室合并为11个,125个生产单位合并为9个。1962年5月14日,省冶金厅党组向省委精减工作领导小组发出了《关于三明钢铁厂停产方案的请示报告》,6月5日,三明市委、省委闽北工作团向省委、省精减工作领导小组提交了《关于三明钢铁厂全面停产方案的报告》。6月26日,三钢出台《关于停产后认真做好厂房设备保管工作的方案》。当年,全厂职工由6808人压缩到954人;1963年又进一步压缩,仅留616人,留守人员大部分为技术骨干。刚刚建起的钢铁厂在国家连续遭受三年的自然灾害的情况下,受到了重创。

1963年,我国国民经济开始复苏,三钢也出现了转机。4月22日,省重工业厅向省委、省政府上报《关于三钢恢复生产及当前工作的请示报告》,并提出三个恢复生产方案,明确提出三钢已初步建成中型钢铁联合企业,主要设备有较高的机械化水平,设备保管维护也较好。经过三年的实际生产证明,只需要加以必要的技术改造,填平补齐,能够达到设计能力和技术经济指标,产品质量能够补充供应省内相关部分需要。

9月6日至27日,中央工作会议确定:从本年起,再用三年时间,继续进行调整、巩固、充实、提高的工作,作为今后发展阶段。在这个阶段中,各个工业部门,要认真做好填平补齐,使它成龙配套。并要搞好设备更新和专业化协助。三钢的恢复生产和后续发展有了中央的这些政策而初见端倪。10月初,三钢决定派100多名技术人员赴上钢一厂、三厂学习,为恢复生产作准备。

11月12日,省人委印发《关于富文冶金机械修造厂迁给三明地区的通知》,富文冶金机械修造厂迁至三明并更名为“三明冶金机械修造”,利用三钢机修厂房进行生产。1964年,搬迁后的富文冶金机械修造厂很快投入生产,生产的加热炉高温输送链条产品十分畅销,国内几十个大厂长期订货,成为三钢恢复生产的前奏。

1965年三钢恢复生产后,当年安排生产和改造工程32个项目,投资335万元,完成248万元,有17个项目交付使用。此时的三钢,职工精神焕发,生产热情高涨,全年实现总产值882.6万元,完成计划的123.5%,比1964年增长5.6倍。在完成调整恢复生产的过程中,三钢又跨入了新的一年。1966年,生产又有较大的发展,全年实现产值6147万元,产钢12045吨、钢材38594吨,利税297万元,取得三钢投产以来的新成就。

拨乱反正 奋发图强

1966年5月,“文化大革命”开始,1967年,“文革”风暴已席卷全国,刚刚恢复生产的三钢,又被卷入了“文革”灾难之中。至1967年初,三钢成立了80多个群众造反组织,在“造反”和“夺权”喧闹声中,全厂陷入混乱局面,厂党委、厂部和各分厂单位都受到冲击,无法开展正常的工作,生产遭受到严重的破坏。此后,虽成立“三钢革委会领导小组”和成立以军代表田世兴为书记的党委领导“抓革命、促生产”,但由于受战备和派性斗争的干扰,工作仍然把“以阶级斗争为纲”和所谓“批林批孔”等工作放在首位,使三钢的生产年年下降,亏损节节升高。三钢从建厂投产以来(包括10年动乱),只有3年盈利,盈亏相抵,亏损净额达754.2万元。

1976年10月,党中央一举粉碎“四人帮”集团,举国上下进入新的历史阶段。在百业待兴之际,三钢被列入全省11个重点整顿单位之一。整顿中,三钢首先抓领导班子的整顿,按照接班人“五项条件”和老中青三结合的原则,配备厂部和车间领导班子;其次是建立健全各工种的岗位责任制以及考勤、交接班、设备检查、经济核标、质量检查等规章制度,并进行认真的考核落实。

1978年12月,党中央十一届三中全会作出了把全党工作重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策,制定了一系列正确的路线、方针、政策,给三钢带来了勃勃生机。三钢人的思想从“以阶级斗争为纲”的禁锢中解放出来,把工作重点转移到以生产为中心,以企业管理为重点的轨道上来。生产取得较突出的成效,炼铁钢成本,钢铁料消耗和电炉、电耗等六项经济指标达到全国同类型企业的先进水平。1979年,总产值超额10.2%完成年计划,比增40.4%。同年10月,三钢经省政府批准,列为全省第一批扩大企业自主权的试点单位,实行“全额利润包干分成制”,企业在人、财、物、产供销方面,扩大了企业的自主权,从而激发了企业的活力。当年创造利润1275万元,上缴税金750万元,共为国家提供积累2025万元,实现了建厂以来第一次大幅度的扭亏为盈。1980年,各项工作再次取得了显著的成绩。进入1981年,三钢开展了二项重要工作:一是完善、健全经济责任制,试行“层层包干、联产计划”和计算奖金,各分厂(处室)又将所包干分解到班组。初步建立分厂、车间、班组三级经济责任网络;二是在全厂开展四个方面的整顿:即整顿各级领导班子、劳动纪律、社会治安、厂容厂貌。从而稳定了情绪,振奋了精神。通过多年的整顿,三钢的生产形势喜人。从1979年至1981年,累计盈利5483万元,相当于收回建厂以来投资总额的四分之一,加上上次税金2085万元,三年共为国家提供积累7568万元,偿还了前20年亏损的5840万元,还为国家提供积累2228万元,等于再创了一个三钢。

改革创新 在创辉煌

1984年,福建省55位厂长、经理(包括时任三钢厂长吴松光)联合向省委、省政府呼吁对企业松绑放权。1985年3月,三钢向省政府提交了承包方案。7月,省政府批准同意三钢实行第一轮投入产出承包,承包期从1985年至1990年。这期间,要求实现年产50万吨钢的配套规模。从此,三钢开始走上了一条自我积累、自我改造、自我发展的路子。

三钢在《中共中央关于经济体制改革的决定》精神的指引下,加快厂内改革的同时,与鞍钢开展了第一次全行业、跨地区、大规模的职工技术协作活动;还先后与大田铁矿、尤溪和沙县铁合金厂、辽宁抚顺电极厂等就集资联营项目等进行洽商、谈判和合作,不但扩大了外部的联系、联营,而且开辟了原材料新基地,在生产、经营上逐步走向集团化运作轨道。

承包第一年,钢铁年产超过30万吨,利税突破7000万元,质量夺得“省优”荣誉称号。1988年,三钢以坚实的步伐,跨进了省级先进企业行列。1989年,完成总产值38204万元,实现利税10304万元,实现利税10304万元,首次实现了利税超亿元;三大主要产品钢、铁、材同步跃上30万吨台阶。首次跨入全国最大规模、最好效益的500家大企业行列。承包的最后一年,提前33天完成省下达的指导性计划任务,铁和钢双双跃上40万吨和44.4万吨水平;三大主要产品铁、钢、材的合格率分别达到99.83%、98.83%和96.96%,进一步巩固了省优、部优的信誉;实现总产值2.23亿元,比增23.3%,实现利税9067万元,100%完成国家指令性合同。三钢职工用双手,为第一轮承包完成了对国家的承诺。三钢在完成首轮承包任务后,又进入了第二轮承包。1991年3月,福建省委书记陈光毅、副省长施性谋等领导到厂现场办公,同意到1995年三钢形成70万吨钢生产规模,确定二轮承包期间,总投资5.16亿元,实现利税1.89亿元;主要产品中,要达到或接近国际同类产品实物质量先进水平,并形成“线”、“螺”两个拳头产品系列结构优势,争创一个“国优”产品。另外,全厂的主要经济技术指标要达到国家二级企业水平,并努力向国家一级企业标准靠拢。

目标确定后,三钢在第二轮承包的首年,决定开展“质量、品种、效益年”,并制定相应的考核指标;第二年,实施综合改革方案,实行工效挂钩,增加10%的标准工资,用于提高技术性强和苦、重、累、险工作岗位的工资水平,极大增强职工战胜困难的信心和能力;第三年,转换经营机制,积极探索向市场要经济效益的方法和途径,当年销售收入15亿元,比增55%,实现利税4.8亿元,比增1.6倍,实现利润相当于三钢投产34年的总和,从而又进入全国500强工业企业行列,排名84位,还继续保持了全省300家大企业的榜首。时间进入1994年,三钢在纵身社会主义市场经济浪潮中,受外部条件的巨大冲击,生产经营一度陷入困境;但三钢依靠科技加强管理,积极研究市场、适应市场、迎合市场,终于在困难中走过了1994年。1995年是三钢在二轮承包的最后一年,三钢将其组织开展企业“管理年”活动。作为“管理年”,企业各项工作基本上都是围绕“管理年”活动主题而开展的。在生产组织管理中,提出“上总量、满负荷、增加有效产出”的思想,在经营和管理中,采取了“以质取胜、灵活经营、拓展市场”的方针,使当年完成产值6.25亿元;产铁50.9万吨,钢50万吨,材49.5万吨,各项指标再创年产新高。1995年省政府批准的70万吨钢配套规模的基本建设也在加快进度,3号4号连铸机成功地拉出合格连铸坯,为实现“全链铸”吹响前奏曲;投资2.66亿元的棒材车间成功轧出第一根Φ20mm螺纹钢筋;两台24㎡烧结机和3200m3/h制氧机也成功进行了改造投入生产。70万吨钢规模除高线外,已经全部竣工。这些项目为实现生产经营上规模创造了良好的条件。第二轮承包后的三钢,无论在生产和经营规模,基建技改、管理水平上都达到国家二级企业,逐步向国家一级企业标准靠拢;同时跨进全国大型钢铁企业行例。

1995年以后的三钢,又在为实现在本世纪末,年产100万吨钢、创省级文明单位、建立现代企业制度的三大目标而奋斗。

三明因厂兴城立,而重工业的快速发展随之带来的是严重的环境污染,它已经直接制约了三明市重工业的进一步发展。很长一段时间,三钢排污曾让不少市民苦不堪言,“当时站在高处向远望,整个天都是灰蒙蒙的”。三钢如何破解发展中的环境瓶颈?作为国内为数不多的城市钢厂,三钢人积极贯彻落实党中央提出的科学发展、绿色发展理念,坚持践行“绿水青山就是金山银山”发展之路,追求绿色发展和转型升级成为三钢谋生存、求发展必由之路。

20年前年产钢50万吨,如今已突破千万吨大关;5年前厂区每月降尘量26.33吨/平方公里,如今已降至12吨稍多。这一“增”一“减”所反映的,正是三钢(集团)增产不增污、增产不增废、增产不增能耗“绿色钢铁”的真实写照:8年前,三钢就开始在厂区各个角落安装了摄像头,一旦拍摄到无组织排污,便直接“拷问”分厂负责人。第一年考核时,烟囱冒一次烟便扣掉厂长2000元,分管领导逐级处罚警告,半个月的时间整个集团罚金高达7.5万元。将220平方米绕结机采用多项国内先进技术,装备和自动控制达到国内一流水平,并配套建设3套除尘系统,实现烧结全烟气脱硫。2017年,焦化厂煤棚建成投入使用,使露天煤场实现全封闭,每年可减少粉煤流失1300多吨及含煤废水排放。为了解决旗下三明化工公司在环保治理方面存在的问题,三钢将钢铁板块副产的焦炉煤气引入三明化工公司,作为生产合成氨的原料,使其原料从过去以煤为主逐步转变为以气为主。年减少原料煤43万吨,少排炉渣11万吨,减排废水98万吨。

据不完全统计,2013年以来,三钢累计投入环保资金超过6亿元,主动淘汰落后工艺,关停落后产能,建成环保设施29台(套),主要大气污染物排放总量显著减少,这些减排的废弃物不但改善了企业工作环境和城市的空气质量,还带来了一定的经济效益——通过排污权交易,预计这些废弃物会为企业带来上千万元的收入。

如今,走在三钢厂区,环保标语、宣传牌随处可见,绿色植物穿插其间、郁郁葱葱,主干道绿树成荫。三钢生产生活环境的持续改善,便是三明市环保工作的缩影。三明也因此荣获国家文明城市、国家卫生城市、国家园林城市等荣誉称号。当人们徜徉在街道、漫步在沙溪河畔时,看山山翠微、看水水灵秀,无不为绿色、生态、美丽的山城点赞。很多中国人现在一说福建,首先想到的一个是三明和三钢。

(本文资料主要来源于《三钢志》)。

(本文作者系三明市闽浙赣边区革命斗争史研究会秘书长)