■ 陈 则 慧

是改革开放的春风,催生了三明的电视剧制作,虽然只是三明文化历史长河短短的瞬间,但也突显了福建老工业基地文化触角的独特,留下了闪光的页面,也留下了让人回味的得失。

1983年三明地、市合并后,原小市副市长蔡文涛首任市文化局长,此后文化部门就不断地尝试着进行一系列文化体制改革,尝试着精减市闽剧团的演出队伍。捧着市长杨维杰任命书的团长林可清,大刀阔斧削减了10多名演职员。市文化局为减少文化队伍冗余人员的安置,第一个组合拳在原地区文化站大院所在的列东街40号成立了文化服务总公司,由原地区闽剧团指导员刘友德任总经理,开设了文化用品门市部;成立了文化招待所,由原市越剧团团长任所长;以王建华为法人的三明广告公司也划归文化总公司。为了安置闽剧团精减出来的人员和越剧团部分人员,又成立了“文艺第三支队”,依托在市演出管理公司,由经理李铁生代管。

不到2年时间,刘友德因不懂文化产业经济管理,“水土不服”,主动辞职,去了市群众艺术馆从事美术创作的老本行。文化服务总公司名存实亡,留下了文化招待所和食堂,还留下文化用品门市部继续经营,王建华的广告公司再次分离,在市场经济中寻找生存的空间。演出公司的“文艺第三支队”是由闽剧、越剧两团富余人员组合的团体,既演不了闽剧,也凑不成越剧,离开了生存的土壤,无法改行演曲艺,更没法子排演群众喜闻乐见的文艺作品。原有的愿景——建立文艺轻骑兵服务城乡成了大家各自的幻梦,三明的文化体制改革成了一些团体一时的阵痛。

3年后,郑树钰接任文化局长,他大刀阔斧地从文艺表演团体入手进行改制。1987年3月,在市政府的支持下,撤销了不适宜三明本地土壤的市闽剧团和名存实亡的市越剧团,闽剧团遗留人员和“文艺第三支队”人员,由市政府协调各系统妥善安置。以两团的全民所有制编制和财政核拨经费,组建了市歌舞团。

旁观者难以得知蔡文涛和郑树钰两任局长的良苦用心,但很能理解他们在改革文艺体制中,摸着石头过河,一直在寻找着改革的突破口。其时,因为市闽剧团在福州沿海一带有良好的生存环境,日子过得相当滋润。以致1990年时任市委书记周厚稳因许久没在《福建日报》的广告栏中看到市闽剧团的演出广告信息,而质疑闽剧团干什么去了。当他得知剧团在3年前被撤销后,发问:我怎么不知道?

这一信息在坊间一时传为笑谈,甚至有人质问:为什么要撤销好生生的一个剧团。而且当时剧团的中青年主要演员有8人被省闽剧实验剧团接收,10多个演员和演奏员被福州等地剧团作为艺术骨干招聘。若干年后,体会到要不是当年当政者的快刀斩乱麻,如若市闽剧团今日尚存,也一样时日难渡,出不了人才,出不了戏,更说不上出精品。眼下的省会福州,即使是闽剧诞生后赖以生存的地方,一年也难得见到有剧场公演闽剧剧目。在三明市属戏剧团体消亡之后,县属的沙县、将乐、建宁、宁化、清流等5个越剧团,永安京剧团、明溪黄梅戏剧团、尤溪闽剧团前后相继告别本土,仅余国家级非遗泰宁梅林戏剧团。当然,这已是后话。

对也罢,错也罢,历史终将佐证。其时新组建的歌舞团也是鱼龙混杂,由于缺乏主创人员和上档次的表演队伍,要拿出精品力作,打出三明杨妍如新“名片”,不是一般的难。无独有偶,也许是市文化局局长郑树钰无心插柳,启用了演出公司的能人修少维,1988年4月创建了三明电视剧制作中心。这一新生文化传媒的诞生,引发了省内外的关注,省文化厅的期刊《福建文化之窗》(1988年第6期)、《福州晚报》(1988年4月16日),以及《三明日报》等报刊相继作了报道。并筹措了首批《无声的呼唤》等剧目的投拍。

当年的银屏热和电视剧火爆,让三明的电视人修少维,利用这块牌子借鸡生蛋、借船出海,产生了效应。四集电视连续剧《无声的呼唤》,是取材于我市人事制度改革,反映人事制度变革中大胆启用人才的特殊案例,由我市作家章孝安、张幅宽、邓晨曦编剧,制作中心与市人事局、西安电影制片厂联合录制,其时的三明市委书记周厚稳担任了总监制。先后在各省电视台播出,从而打出了三明这张文化名片。

尤其是同年7月,三明电视剧制作中心与三明农药厂、市交通机械厂联合录制,反映扬州八怪之一黄慎的电视剧《画怪传奇》上、下集(我市作家邓晨曦、郑树钰联手省电影家协会陈剑雨编剧),再现了宁化画怪黄慎生涯的一个侧面,聚集黄慎在扬州一段生活经历及其应内廷供奉招考过程,彰显了黄慎精神风貌和忧国忧民的情怀。该剧在福建台播出后效果反映强烈,并于1989年9月在央视1套、2套相继3次播出,《福建文化之窗》信息版、《福建影讯》作了宣传,并荣获福建省第四届电视艺术奖单本剧二等奖。《画怪传奇》一炮打响后,居然势如破竹。

同时与闽西电视剧制作中心联合录制的电视剧《金壶玉樽》,以林传诗、林传礼兄弟各自珍藏的金壶、玉樽为主线,描写改革开放后台湾同胞回大陆寻亲,走私集团伺机窃宝,我公安部门巧布疑阵。在我与敌,情与仇的纠葛中,多方斗智斗勇,最终金壶玉樽完璧归赵,分离了30多年两岸骨肉同胞得以团圆相聚。该剧特邀了曾主演过话剧《屋外有热流》、电影《巴山夜雨》,且与闽有缘的著名演员张闽主演台湾来客林思玉。她笑谈虽然闽字与福建没有刻意的关联,但此前一年在厦门拍摄电影《午夜两点》,就感觉福建是个好地方,这次在三明拍摄《金壶玉樽》,对精神文明的发源地又有了更深层次的体味,还说离开三明后还会应邀到泉州拍惠安女的角色。

《金壶玉樽》由洪兴源(永安)编剧,其时的三明市委副书记兰德明监制,中国唱片总公司上海分公司出版发行。

1988年9月三明电视剧制作中心还与市工商局、福建电视台联合录制了以我市一起倒卖案为素材,反映工商管理人员廉洁奉公精神风貌的上下集电视剧《缉私队长》(项枚编剧),并聘请了其时的市人大副主任梁文森、政府副市长周申为顾问。该剧特邀著名演员翟乃社(曾用名乃社,笔名毅衡,在多部电影、电视剧、话剧中扮演主要和重要角色,为上海电影制片厂国家一级演员。2014年9月9日,因肝癌去世,享年58岁)饰演缉私队长,邀请了1980年主演了主旋律电影《好事多磨》、1985年主演了抗日战争胜利40周年电影《流亡大学》的张芝华担纲女主角,无疑大大地为该剧增色,在各省电视台播出后有着很高的评价。强将身边无弱兵,翟乃社的出演,激发身边演员的活力,也让参与演出的三明“票友”吕林、梁小玲受益匪浅。

同年9月,还与福建电视台联合录制了尤溪县文化馆馆长林发祥自编自演的轻喜剧《胖!胖!胖!》,通过剧中人阿胖减肥,提示了“不当之爱,反受其害”的哲理。该剧也受到各省电视台的青睐与热播。

1989年,表现闽江流域宁化、清流、永安、梅列、三元、沙县、泰宁、尤溪等县风土人情和改革开放后经济环境变迁的系列专题片《闽水魂》(共四辑),由修少维任制片主任,制作中心与中央电视台、新华社福建分社联合录制,先后在省市电视台和中央电视台播出,《福建日报·生活窗》《厦门日报》《福州晚报》等报刊做了专题报道,唤起了人们对苏区红土地打开“山门”的关注。

同年,在制作中心的操作下,成立了业余电视演员剧团,从众多的报考人员中,首批筛选了15名业余演员,年龄最大的40多岁,最小的只有5岁。他们在剧目的拍摄中不断参与配角和群众演员的饰演,不断得以磨炼,队伍也不断得以扩充。成立后不久,除了在本地参与演出外,还有演员前往福州参加了电视剧《最差电视剧的最差配角》的拍摄。

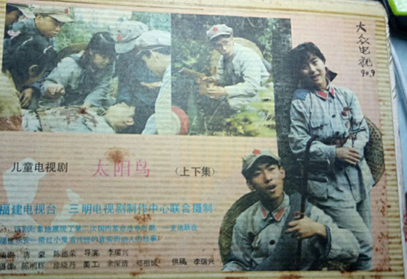

1990年,福建电视台、三明电视剧制作中心联合摄制了上下集儿童电视剧《太阳鸟》,唐蒙、陈德荣编剧,李瑞兴导演,该剧形象地展现了第二次国内革命战争时期,一支活跃在我永安一带红小鬼宣传班真实而动人的故事。《大众电视》杂志(90.9)还推介了该剧,央视2套和部分省市电视台多次播放了该剧,深得各地观众的好评。

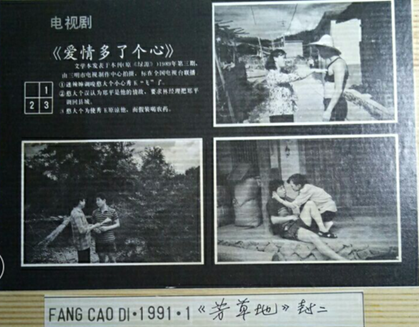

1991年,三明电视剧制作中心首次独家录制了电视剧《爱情多了个心》,该剧是以本土编、导、演的力量独自完成,外景选在了洋溪乡偏远的山村,其时的市群艺馆馆长宋经文担任了男主角憨仔的父亲老山。由于是身边熟悉的人,演身边熟悉的故事,促使这一新生事物不仅受到本地观众的热捧,还在福州、泉州、莆田、南平等地和省电视台,以及省外50多家电视台播放。

年底,受省委政治体制改革办公室的委托,撰写和录制了反映我市廉政勤政公开办事一条龙服务,新鲜做法的电视专题片《山城无处不飞花》,在省市播出。

1992年,三明电视剧制作中心与宁化县委县政府联合摄制了电视艺术片《客家祖地风情》,并在石壁村投拍,真实记录了祖地的风情民俗,再现了客家婚俗、习俗。《福建日报》(1992.3.15)《港台信息报》(1992.3.7)分别作了报道。

也就在这一年,三明电视剧制作中心修少维离职,人们对修少维激流勇退存疑之时,中心被沙县广电站员工吴光荣承包。其时,我市的歌舞团团长项枚和梅列区文化馆馆员李爱萍合作了几个课本的创作和演出,获得了文化部的嘉奖,吴光荣利用了这一商机与梅列区政府合作,签约合作生产“课本剧”。直到1994年,市文化局党组决定让我负责三明电视剧制作中心事务,才得知“承包人”吴光荣早已失联(至发稿时此人仍雁杳鱼沉)。我记得当时征得局长武丹的同意,花了300元公证费,请公证人员撬门检验,发现该中心原有拍摄器材、放像设备等财物早已清零,办公室仅剩一个空保险箱,还剩余的就是本地和省外所谓联合制作“课本剧”的经济纠纷官司和还有的就是电信公司没完没了、一再追缴拖欠的话费。

应该阐明的是,应运而生的三明电视剧制作中心早已失去了它的历史使命。原本就缺乏坚实的基础,三明本地稀缺电视剧主创和演艺人员,不具备艺术生产实力、更缺乏地方财力支撑的艺术生产单位。随着观众欣赏水平的不断提高,各地高水平影视剧目竞争的剧烈,三明电视剧的制作成不了与他方竞技的拳头产品,不可能打造当地品牌和艺术精品,更成不了当地弘扬艺术的“名片”。

1996年,编委又一次改革,也因其时市剧目创作室与电视剧制作中心的法人代表都系本人,市编委将两块牌子合一。后来,我利用名存实亡的制作中心牌子,投石问路,与沙县文体局赖淮明局长联手制作了电视散文《好大一棵树》在福建东南电视台等播出,但无多大的反响。

也许是亡我之心不死,我一直对消亡的三明电视剧制作中心,没有执着的追求和努力怀有愧疚和眷恋。直至2012年,我还创作了反映畲族当代生活的电影剧本《眷恋大山的“山哈”》,在北京国际电影节民族电影展组委会、中国少数民族作家学会、北京民族事务委员会、中国电影资料馆、中国电影艺术研究中心联合主办的“第二届全国少数民族题材影视剧本遴选”中脱颖而出,却无法投拍;2013年以新四军原型创作的《寻找渔姑》分别在经典红色据点“沙家浜”的常熟(与中国影协合办)和江苏省文联向全国征集影视剧中两度获奖,却找不到“婆家”;永安李爱社创作的《烽火含笑》入选2016福建省重大文艺创作项目影视剧本征集,为重点入库剧本,且2015年就获得国家广电总局的审批,却至今未能投拍;我以一带一路为题材创作的电视连续剧《海丝香魂》,以第一名资格入选2017福建省海洋文化题材电视连续剧征集,拿了奖金不见签约;《“山哈娘”传奇》获2017年福建省重大文艺创作项目库影视剧本征集“专家特别推荐作品”,也是待字闺中。

而今,我已退休多年,为了我市电影电视的创作和制作,我辈依然努力着……

(本文作者系三明剧目创作室退休干部)