一、建制沿革

建宁历史悠久,新石器时期已有人类定居,三国吴景帝永安三年(260年)置绥安县,东晋时改称绥城县,其后几经废置复设。唐肃宗乾元二年(759年),析绥城县地置归化、黄连二镇。南唐中兴元年(958年)以黄连镇(场)地设县,县名为建宁,是千年古县。1950年2月建宁解放,隶属南平地区专员公署,1984年改为三明市辖县。建宁是闽地之母,地质结构形成于26亿年前,为天井坪地貌,属于福建省最古老的华夏古陆;建宁是闽水之源,是福建母亲河闽江的发源地;建宁是闽山之巅,金铙山海拔1858米,是福建境内最高峰。县域总面积1718平方公里,总人口16万人。

二、发展优势

建宁县立足资源禀赋,重点把生态、农业、红色三大比较优势做足、特色做大,走出一条特色发展路子。发展战略上,确立了“生态立县、农业强县、园区壮县、三产活县、文旅旺县”发展战略。发展定位上,主动融入闽西南协同发展区建设,将建宁发展置于省际区域发展格局中去谋划,立足省际区位和生态良好特点,提出了打造“闽赣省际生态产业集聚区”发展定位,全力创优生态环境、创特生态产业、创造生态财富。发展目标上,坚持抓项目增后劲、抓平台强产业、抓城乡促统筹、抓作风树形象、抓党建聚合力,努力建设生态产业集聚区、农村融合发展示范区、绿色发展样板区、改革创新实践地、闽赣交流兴旺地、美丽特色生态城,为新福建新三明建设作出新的贡献。2018年全县地区生产总值突破百亿大关,达107.87亿元、增长7.5%;2014年以来连续4年在市对县绩效考评中位居全市前二;成功争取了首批国家农村产业融合发展示范园、全国100个农村创业创新典型县范例、“四好农村路”示范县等一批国家和省级创建项目;2018年二季度和2019年一季度获得省上“五个一批”正向激励;2017、2018年连续两年获评福建省县域经济发展“十佳”县。

(一)建宁是中央苏区、红色土地

曾为闽赣省苏维埃政府和红一方面军总司令部、总前委、总政治部驻地,是闽西北革命根据地中心和闽赣省委中心,五次反“围剿”均与建宁有关。毛泽东、周恩来等老一辈无产阶级革命家,10大开国元帅中有8位、10位开国大将中有5位在这里战斗生活过。第二次国内革命战争时期,毛主席在建宁西门同百姓一起挖莲塘,留下了“百口莲塘吐清香”的佳话。

(二)建宁是灵秀之城,生态胜地

境内金铙山是世界地质公园的重要组成部分,设有闽江源国家级自然保护区和国家森林公园,全县森林覆盖率达76.88%,空气质量常年保持国家一级标准,被评为国家级生态县,连续四届入闱全国“百佳深呼吸小城”榜,是休闲安养的“天然氧吧”;交界断面水质达到国家二类标准,集中式饮用水源地水质达标率达100%,正在申报创建国家生态文明建设示范县。

(三)建宁是花果之乡、美富大地

年种植莲子5万亩、种子14万亩、“两桃一梨”(黄桃、猕猴桃、黄花梨)14万亩,已形成莲子、种子、梨子、桃子、无患子等“五子”特色产业体系,特别是杂交水稻制种面积和产量均占全国10%左右,形成“北张掖、南建宁”种业格局。一年中桃花、梨花、杜鹃花、金针花、荷花“五朵金花”依次竞相绽放,形成了“春看桃梨夏观荷,秋览红叶冬品梅,五月云端杜鹃红,九月黄玉金针香”的赏花格局,开展“为荷而来”“花海跑”等主题活动被央视和省市主流媒体黄金档广泛报道,形成了“清新花乡•福源建宁”旅游品牌形象,是全省十大新兴旅游县、全国知名乡村旅游目的地,正在创建国家全域旅游示范县。

(四)建宁是千年古郡、人文福地

古为绥安县,公元958年置县。建宁历代名人辈出,如唐末工部尚书陈岩、晚清爱国诗人张际亮等,是台湾首尊肉身菩萨慈航法师的故里,现有“历史文化名村”上坪古村等数十处古迹,傩舞、宜黄戏等民俗保存完好。

(五)建宁是边贸重镇、后发之地

古为闽盐赣米集散之地,今为闽赣省际交通枢纽之地。在建泰高速和向莆铁路建成通车后,浦梅铁路建宁至冠豸山段、莆炎高速建宁段又动工建设,建宁至长汀高速、江西鹰潭至建宁铁路列入省上中长期规划,“三高三铁”路网即将形成,建宁已逐步成为闽赣边界区域性交通枢纽和福建挺进中西部的“桥头堡”。

三、红色文化

建宁曾经为革命事业作出了重要贡献和重大牺牲。在土地革命时期,建宁共有革命基点村204个,全县7万人口就有7000多人参加红军,他们大多在历次反“围剿”战斗、南方三年游击战和长征中牺牲;此外,在苏区沦陷后,被敌杀害的苏区干部和革命群众达3300余人,这些牺牲的红军战士和被敌杀害的苏区干部群众,绝大多数成为无名英雄,仅有535人列入1981年《建宁县革命烈士英名录》。

建宁地处闽赣两省交界,是中央苏区的东北门户和战略要地,是中央苏区连接闽北与赣东北苏区的纽带,是最早的中央苏区县之一,被毛泽东誉为“东方的好区域”。毛泽东、周恩来、朱德、彭德怀等老一辈无产阶级革命家曾领导工农红军四进建宁创建苏区。红一方面军领导机关曾三度进驻建宁,在建宁驻扎总时长累计近9个月,中央苏区闽赣省领导机关也于1933年11月至1934年7月先后在建宁县城和建宁县伊家乡都上自然村驻扎近9个月,并在建宁设立过领导建宁、黎川、泰宁三县的中共建宁中心县委。

第二次国内革命战争时期,毛泽东、周恩来等一大批党政领导人,中央苏区红一方面军第一、三、五、七、九军团与广大红军将士,都曾到建宁从事革命工作和开展反“围剿”军事斗争。开国将帅中,朱德、彭德怀等8位元帅,粟裕、黄克诚等5位大将,王平、邓华等26位上将,丁秋生、王诤等64位中将,都先后在建宁从事革命活动、指挥红军作战,建立革命根据地,开创了无产阶级革命事业的光辉业绩。

建宁是红一方面军第一次反“围剿”后的筹粮筹款之地。1931年1月第一次反“围剿”胜利后,红一方面军乘胜转入战略进攻,挥师东进扩大战果,在闽赣边界筹粮筹款、扩大红军和根据地。在建宁成立了桂阳、宁家源等10余个乡村红色革命政权,组建桂阳、宁源2支共50多人的游击队,开辟了建宁西北游击区。

建宁是红一方面军第二次反“围剿”的决胜之地。1931年5月16日第二次反“围剿”战斗打响,红军自江西的富田向东横扫,“七百里驱十五日”,5月31日,毛泽东、朱德、彭德怀指挥红一方面军攻克建宁县城,取得了第二次反“围剿”五战五捷的辉煌胜利。战后,毛泽东在建宁写下了《渔家傲•反第二次大“围剿”》的光辉诗篇。

建宁是第三次反“围剿”的准备和决策之地。第二次反“围剿”胜利后,毛泽东、朱德率红一方面军总司令部、总前委进驻建宁城北溪口天主教堂,在建宁工作一个多月,指挥红军以建宁为中心,在闽赣边界各县扩红、筹款、扩大根据地,准备第三次反“围剿”。毛泽东在建宁连续给边界工委、红十二军、三十五军发出三封指示信。7月上旬,毛泽东、朱德在溪口红军总部召开军事会议,作出“千里回师”赣南的决策,并发布第三次反“围剿”动员。

建宁是第四次反“围剿”的指挥中心。1932年10月,为准备第四次反“围剿”,红一方面军在建(宁)黎(川)泰(宁)战役中攻克建黎泰三县与邵武、光泽等地,红一方面军总司令朱德与代总政委周恩来等率红一方面军总司令部、总政治部、中革军委机关进驻建宁县城,并在建宁筹集给养和经费,成为日后第四次反“围剿”的重要战略支点和指挥中心。

建宁是第五次反“围剿”主要战场。第五次反“围剿”中,1934年1月至5月,为保卫中央苏区,红军在建宁组织了邱家隘、将军殿、驻马寨、雪山岽、武镇岭五大阻击战和建宁县城保卫战。由于“左”倾错误指挥,导致建宁系列战斗和第五次反“围剿”失败,5月16日建宁县城失守后,红军主力撤离建宁转入中央苏区腹地作战,最后被迫实行战略转移进行长征。

建宁还是红一、红三军团山炮连和红一方面军无线电总队诞生地,是闽赣省机关驻地。1931年夏第二次反“围剿”胜利后,红一方面军总前委、总司令部驻建宁期间,在建宁组建了红一方面军无线电总队和红一、红三军团2个山炮连。

四、民俗文化

建宁作为三明市十个客家县之一,受到中原齐鲁文化人伦道德熏陶,民性淳厚、民风淳朴。在古代,建宁百姓世居闽西北山区,交通不便,长期务农,受邻省江西的影响,各地民俗演化不一,有“百里不同风,十里不同俗”之说。比如:县之东为泰宁县边境,濉溪镇的袁庄、大元、楮树下等村的民俗与泰宁世代相承;县之南是宁化县边境,均口镇的龙头、马驮、洋坑、半寮、岐坑、跳鱼和伊家乡的隘上、笔架等村一大片居民与宁化县的安远乡、严池等地更近。均口镇的龙头等村距安远只有15华里,距均口有20多华里,那里居民多向安远乡赶集。这些乡村居民风俗与宁化相同。

建宁西部、北部与江西省的南丰、南城、抚州较近。东部与江西黎川县相邻,自古以来,赣省由此往来经商者络绎不绝。所以建宁东、西两地的里心、溪源等乡镇的民俗又与江西边界地区长期相似。加上建宁古来就有外省、外县人口陆续迁入。唐代有黄、陈、何、谢、刘诸姓随闽王王审知入闽转迁建宁。历经宋、元、明、清、民国和1955——1967年等历史时期,因战乱诸因迁入的外民不少,据县统计有姓氏218个,分居全县乡村。民国廿九年(1940)起先后五批由浙江金华、江西抚州、福建古田、永泰等县迁入者近千名到县开垦,抗日战争时期,江西南城、抚州等县迁入经商者不少,县城旧衙前,溪口青云街几乎都是江西籍人开设各类商店;1955——1967年政府实行移民开垦政策,号召本省的惠安、福州、平和、莆田、南安和江苏、山东两省人口迁入,总迁入移民达1.2万人,自此全县民俗更为复杂。所以才会有百姓村。宋咸淳七年(1271)建宁人口达12.8万,号称历史上人口鼎盛之期。经元代百年动乱至明永乐十年(1412)人口锐减仅剩1.9万余。

【傩舞】是一种祭祀、驱邪、祈福、喜庆的民间舞蹈,主要流传于溪源乡一带。从宋朝开始,溪源乡就有了这一传统的特色民俗活动,仅在解放初期至文化大革命时期停止了20多年,至今仍代代传承,并成为建宁县保留较为原始和完整的民俗。如今,随着社会的发展和人民生活水平的提高,傩舞已演化成了祈求风调雨顺、国泰民安的一种群众喜闻乐见的民间艺术形式,特别是每年农历五月祭祀五谷菩萨的时候,必定要进行的民俗表演。

五、历代名人

(一)陈岩(848—891):字梦臣,唐乾府五年(公元878年),因陈率九龙军抵抗农民起义军守土有功,朝庭任其为黄连镇(今建宁县)镇将。后黄巢起义军入闽,陈率部前往支援福建观察使郑镒收复福州。唐中和四年(公元884年),陈岩继郑镒任福建观察使。在任六七年间,因选贤任能、治闽有功,先后被加封为工部尚书、兵部尚书、右仆射、左仆射、司空等职。

(二)慈航法师(1893—1954):俗名艾继荣,字彦才,13岁起在建宁报国寺带发修行并兼制僧衣,17岁出家。其学承太虚大师,法接圆瑛大师,推动与实践“人生佛教”理念,主张以发扬文化、举办教育、推动慈善为佛教的三大救命圈,于中国各地巡回弘法,后访南洋,宣传支持抗日,晚年居住台湾,创办台湾第一所佛教学院,开创台湾僧伽教育,光大了佛教思想在台湾世俗社会的影响。慈航法师金身供奉于台湾弥勒内院,是台湾第一尊、中国十大肉身菩萨之一。

(三)陈纲(1899—1925):又名芳瑶,字辅周,号绍尧,是黄埔军校第一期学员、国民党军第二团二连二排上尉排长。1925年,上海暴发“五卅”惨案,陈纲和其战友带领广州各界10万民众举行示威游行时,遭遇英法海军陆战队枪炮袭击,陈临危不惧,指挥保护游行的民众撤退转移,直至中弹牺牲,其遗体安葬在广州黄花岗烈士陵园,后迁往广州银河革命公墓烈士山。

(四)朱仕玠(1712—1773):字璧丰,号筠园,清乾隆十八(1753)拔貢生。乾隆二十六年(1761年),朱仕玠出任德化县教谕,两年后(1763年)调任台湾府凤山县学教谕。在台湾的任职仅一年左右,乾隆二十九年(1764年)八月,朱仕玠因母亲去世而回建宁守制。其将在台湾所见所闻,写成《小琉球漫志》,书成于乾隆三十年(1765年),是台湾地方志书,全书分为六类:泛海纪程、东海纪胜、瀛涯漁唱、海东賸语、海东月令、下淡水寄语,凡十卷。朱仕玠还著有《筠园诗稿》、《删稿》、《鸿雁集》等作品。

(五)谢诇(1034—1037):字成甫,号绥江,大约出生在北宋景祐年间。谢诇9岁就能作文,20岁中举人,入太学。治平四年(1067年),谢诇考中进士并出任江西临川知县,后调任湖北清江知县。不久,谢诇擢升为汀州府尹,在任数年,爱民洁己,请托不受,豪强畏惧,人称为“谢钢钉”。逝后,朝廷赠谥宣奉大夫。谢诇著有《绥江集》,其一首七言律诗《濉江》为后人广为称颂。

六、名优特产

主要有莲子、种子、梨子、桃子、无患子等,建宁通心白莲被列为“中欧100+100地理标志产品互认互保”名单,并获评省首届“十佳地理标志商标”,“福源荷蟹”入选“福建十大渔业品牌”,建莲、黄花梨、翠冠成为厦门金砖会晤专供产品。

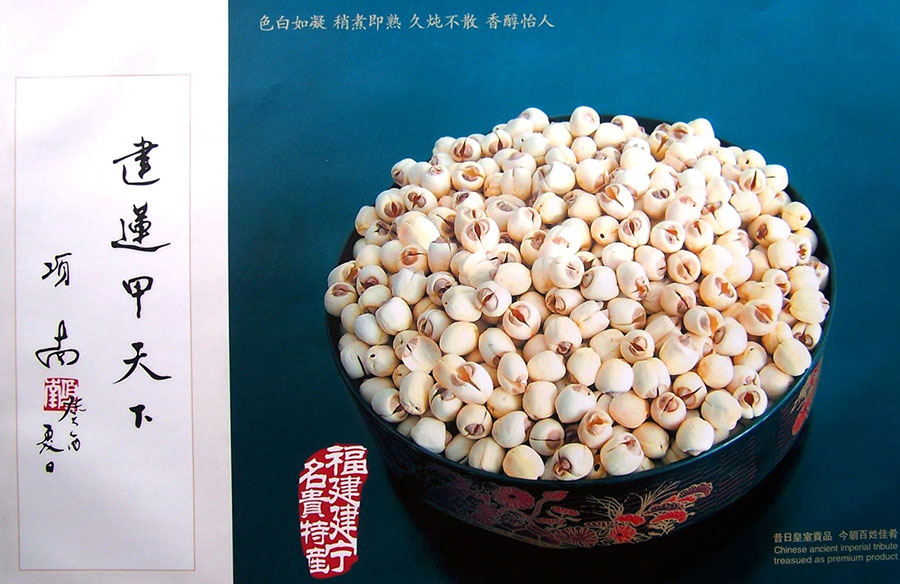

(一)建莲

又名建宁通心白莲,粒大圆整,轻煮即熟,久煮不散,汤清无浊,细腻可口,品质列我国四大名莲之首,尤以西门莲为莲之上品,历代作为进贡珍品,获“中国驰名商标”和国家地理标志产品证明商标。2009年,“建宁通心白莲制作技艺”列入福建省非物质文化遗产名录。

(二)黄花梨

肉色洁白,肉质细嫩且脆,汁多味甜,品质上等,是国家无公害农产品。1974年开始引种,发展至今全县以黄花梨为主的梨面积达12万亩,年产量9.4万吨,是福建省最大的黄花梨生产基地。经过多年品种改良、选育,一批品质优、果形好的新品种脱颖而出,“建宁玉梨”区域公共品牌孕育而生。

(三)黄桃

建宁县以其独特的自然环境条件种植的黄桃果肉橙黄,色泽鲜艳,香气浓郁,口感独特,富含有益人体健康的水溶性多糖、黄酮等,营养保健价值高,且贮运性好,适制性强,畅销省内外。建宁县绿源果业生产的黄桃2010年认定为绿色食品A级产品。

(四)种子

自1976年开始杂交水稻制种,1986年列为福建省杂交水稻繁育制种基地县,2013年7月被农业部列为国家级杂交水稻种子生产基地县。目前,全县制种面积和种子产量约占全国杂交水稻种子的10%,种子销往全国16个省(市、区)水稻产区以及菲律宾、越南等东南亚国家。农业农村部副部长余欣荣指出:全国已经形成“北张掖、南建宁”两大主要农作物种子品牌格局。

(五)无患子

全县已有无患子种植基地7.85万亩,为全国县级最大。源容生物科技公司已开发生产无患子手工皂、机制皂等产品,正在新上液态产品生产线,产品以其纯天然特性深受市场青睐。

(六)桂阳萝卜

素有“萝卜王”之美称,以其个大、汁多、肉白、质脆等特点著称,富含多种维生素和人体必需的氨基酸,有清凉、解毒、消暑等作用,是远近闻名的绿色生态农产品,获国家地理标志产品证明商标。