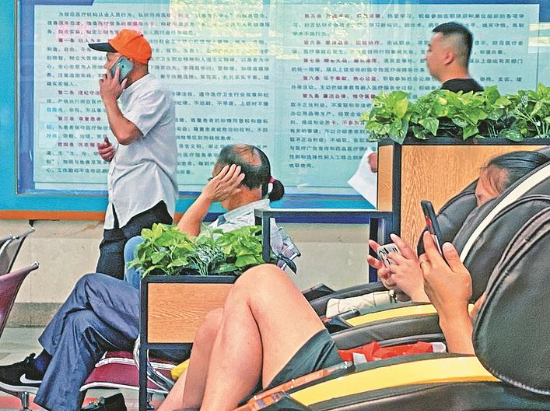

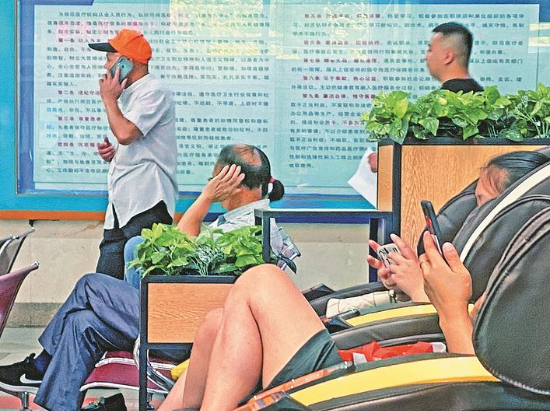

如今,人们的生活离不开手机,在公共场合玩手机已成为大多数人消磨时间的方式,而有些人肆无忌惮地使用手机外放功能,刷视频、听音乐、打电话,着实令人反感。

2020年12月,上海轨道交通5号线车厢内,一中年男子手机声音外放,遭到身边乘客劝阻后,非但不听,还动手划伤对方面部;

2021年1月,G71次列车上一乘客手机开扬声器,乘务员因提醒其关小声音而遭辱骂;

今年3月,在江苏南京地铁上,一乘客因手机声音外放而收到“罚单”……

有意向的小朋友快参加起来

那么 ,

你是否被这种行为困扰过?

甲之蜜糖,乙之砒霜。同种声音,有些人认为是悦耳的音乐声,而对有些人来说,或许是难以忍受的噪声。

7月4日,市民刘敏慧像往常一样,从位于三元区城关的工作地点乘坐2路公交车返回位于列东的家中。工作一天的疲惫让她上车后只想坐着欣赏窗外的景色,好好休息一阵。但是公交车在三元区新泉路口站停下后,上来了一位年轻男子,在刘敏慧身后坐下后,打开手机上的某款APP,顿时,富有节奏感的音乐声充满了整个车厢。

“小年轻喜欢听的歌,都是那种节奏感很强的,一震一震的,我感觉座椅都在抖动。”耳边萦绕的音乐声让刘敏慧苦不堪言,却让那位年轻男子越来越兴奋,甚至旁若无人地唱起歌来。本来要到东新五路公交站下车的她,因为着实忍受不了这样的噪声,只好提前下了车选择走路回家。

下车后,刘敏慧依旧忿忿不平:“公交车是公共场所,你喜欢的音乐,不代表大家都喜欢呀,为什么不能为别人考虑一下,带个耳机呢?”

同样受过“外放族”干扰的市民罗娜也有话说。“上个月,和家人在某家饭店吃饭。大厅里一共有7桌,结果我们周边的三桌顾客不是在刷抖音,就是在玩游戏。”一边耳朵是抖音视频的音乐声,一边耳朵充斥着游戏里的配音,这让罗娜非常难受。

她直言,这顿饭还没吃完就气饱了,如果不是考虑到家人都在,她一定会上前理论。“外出吃饭,一定要坐包厢!”这是罗娜总结出来的经验教训。

出租车师傅老曹是一位技术精湛的司机,在采访中,他开玩笑地告诉记者,路途的“艰难险阻”他不怕,最怕的就是乘客,尤其是坐在副驾驶座的乘客开着手机扬声器看视频。

他说,手机里恐怖片、悬疑片的声音外放,别说配音多瘆得慌,乘客还因此一惊一乍,严重干扰司机的注意力,增加不少安全隐患。

人们喜欢用手机打发等待的碎片时间,或是在空闲之余用手机娱乐消遣,这都没问题。但是,这些娱乐内容都是自己选择的,他人并没有一同承受的责任和义务。

广义上,噪声可指不被人们所期望的,妨碍到正常休息、工作和生活的声音,以及对人们想要听的声音产生干扰的声音。而引申义上的噪声,覆盖面更广,尤其是在日常生活中表现为引人烦躁刺耳的,音量过大的或者对人体造成危害的声音。

在采访中,不少市民表示,使用手机娱乐,让自己需求得到满足的同时,又不打扰周围的人,最好的方法就是戴好耳机,并且将手机声音调至适度。这样也不至于在收听收看过程中,自己意识不到发出过大的声音而影响他人。

市民张宜庭喜欢在公交车上以及公共场所的等待时间里刷手机,但是她在看视频时,习惯将手机调至静音,只看视频字幕。

“如果刷到的视频没有字幕,我会直接跳过。”她笑称。

遇到“外放族”怎么应对?许多受访者表示这是一道“无解题”——善意提醒?不见得对方会接受,反而会回怼一句,似乎要挑起一场“战争”;以暴制暴?终究把周围的其他人当成了牺牲品,很可能双方都无法收场。无可奈何之下,保护自己最好的方法,也许就是敬而远之,畏而避之吧!

纵观全国各地,因在公共场合手机声音外放引起的纠纷争执屡见不鲜,因此上升到肢体冲突也不在少数,但对此进行处罚的却寥寥无几。而人们常说的手机声音外放,并不仅仅局限于音乐声、视频声,不少人喜欢免提接电话,甚至在图书馆这类需要保持安静的场合未将手机调至静音状态,这些也是一种手机声音的外放形式。

我国颁布的《中华人民共和国噪声污染防治法》,详细解释了噪声污染的概念,即超过噪声排放标准或者未依法采取防控措施产生噪声,并干扰他人正常生活、工作和学习的现象。

2020年4月1日,交通运输部《城市轨道交通客运组织与服务管理办法》正式实施,第三十六条第三项明确规定“禁止在轨道交通内歌舞表演,大声喧哗、吵闹,使用电子设备时外放声音”,拒不遵守乘车规范的,轨道交通工作人员将予以制止;乘客拒不听从规劝制止的,将会面临行政处罚。这里似乎为外放行为的处理提供了遵循。

其实,同样在2020年,我市开始施行的《三明市公共文明行为促进条例》中的第九条,就对市民在公共场所产生的声音做出了规范性规定——公民应当遵守公共场所文明行为规范,要求遵守公共礼仪,着装得体,言行举止文明,不大声喧哗,使用手机和其他电子设备时控制音量。

在公交车上,市民常能见到“清静车厢”的公益广告,在诸如银行、医院等需要等待服务的公共场所,也会摆放或粘贴“请勿大声喧哗”的文明标识。

少用手机外放,多些文明自觉。公共场所不打扰别人,是文明的体现。个人文明一小步,才能实现城市文明迈大步。遵守公共秩序,多换位思考,将人人都打造文明有序、宁静祥和的工作和生活环境视为己任,城市才会更具魅力。

记者 陈渴

新媒体编辑:张锡帅