今年3月,

泰宁县梅口乡被评为

三明市唯一的2020年度福建省乡村振兴重点特色乡。

环境整治遭遇“瓶颈”怎么办?

请看梅口的做法——

“乡里的生态环境越来越好,我们的辛苦没有白费。”3月31日,在泰宁县梅口乡集镇街头,闽华环境工程有限公司负责人肖庆华望着干净整洁的街道、清澈见底的河流、井然有序的集市,由衷地发出感慨。

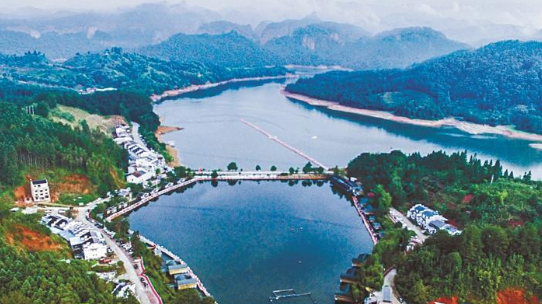

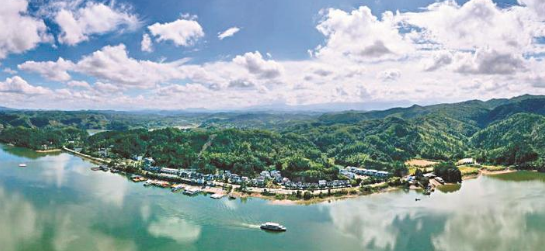

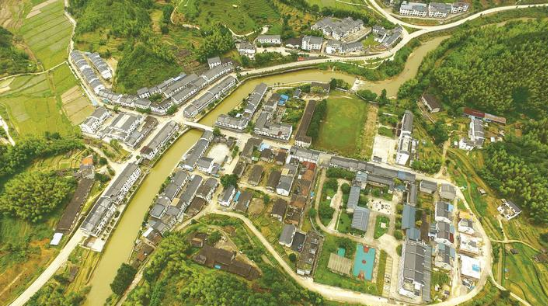

梅口乡位于金湖湖畔,是泰宁的旅游之乡。天蓝、岸绿、水净、河清,宛如一幅美丽的生态画卷。

困难重重:

很难想象几年前的梅口乡是另一番景象。

梅口乡共有9个建制村。在环境整治方面,各村分散管理,“九龙治水”各自为营。各村经济状况不同,配置的环保设施及工具也不同,导致保洁人员的工作态度、工作效果无法达到相关标准。特别是在涉及到公共区域、交界区域,因缺乏统一的监督管理,存在推诿、扯皮现象,导致很多环境问题被忽视。

乡里在财政紧张的情况下,每年拿出25万元用于环境整治,但仍然填不上这个大“窟窿”。对于河道清理、道路清扫冲洗、拆除乱打乱盖等一些具体事务,只能依靠包村干部、村干部,或者发动在家的党员群众和全乡干部来共同完成。

“以前经常被安排到集镇搞卫生,但维持不了多久,街道上又是垃圾随处可见,确实很无奈。”乡镇干部小杨回忆。

梅口乡与其他乡镇一样,遭遇环境整治的“瓶颈”。在村头、在河道,随处可见散落的垃圾、随波逐流的塑料袋;耕地里被人遗弃的农药瓶、化肥袋等环境问题突出……

近年来“生态文明”的呼声越来越高,环境保护不仅要求“垃圾不落地、污水不入河”,对人居环境、饮水安全、空气质量、噪音污染等方面也有了更高的要求。要满足居民及游客对良好生态环境、优质旅游体验的要求,解决好环境整治问题迫在眉睫。

把脉诊断:

为了走出环境整治的困境,梅口乡党委政府多次组织乡村代表召开座谈会议,乡村两级干部积极建言献策,最终探索出“政府管理、企业养护、管养分离”的新型环境监管和卫生保洁公共服务管理模式。

2017年,泰宁县闽华环境工程有限公司成立,村民肖庆华组建了泰宁县第一支生态管护队,入驻梅口乡开展生态管护工作。

经过走访,肖庆华发现大部分村民对乡村干部开展生态管护工作存在抵触情绪。如何顺利打开“突破口”?他想到一个“妙招”:在当地招聘人员,把生态管护工作交到“自己人”手里,由村民来做村民的工作。

工作铺开之前先试行。管护队选择的“试验点”在集镇周边,要解决的第一个问题就是村民环保意识薄弱。之前也有村干部上门做宣传,但村民总是觉得有距离感不愿意配合。如今,“自己人”上门,大家都是这个村的一分子,彼此之间的距离感消失了,村民的抵触情绪不见了,工作开展得意想不到的顺利。村民真正听进去了,纷纷行动起来,现在沿河村民不再将生活垃圾倒入河中。

管护队的工作初见成效后,开始扩大管护区域和范围。公司为了能制度化规范运转,并且提高队员们的获得感,制定了绩效考核制度,对平时工作做得好、认真负责的队员给予年底发放奖金鼓励,对工作散漫不负责的队员有相应的处罚机制。

管护队队员汪建英负责集镇道路的清扫、两个公厕的卫生以及巡河工作。丈夫在厦门打工,她只好在家照顾老人和孩子。“在这里上班能保证我有足够的时间照顾家庭,每月工资1600元左右能补贴家用,要是工作做得好了,年底还能有奖金,我挺喜欢这份工作。”

“双赢”局面:

经过3年运行,管护队目前的工作内容已全方位涵盖垃圾处理、污水、河道、路灯、生活饮用水、绿化、集镇农贸市场管理、村庄环境整治等领域,管护范围也由集镇本点扩大到全辖区。

管护队目前聘用了11名专业员工,对全乡实行网格化管理,员工分片包干,避免了相互推诿、相互扯皮的情况发生,提高了工作效率。优先聘用3名家庭困难户作为生态管护员,每月基础工资1500元,年底还有绩效工资,实现了家庭困难户家门口就业。

企业运行顺畅,政府也是赢家。如今,乡里每年只需支付公司大约19.8万元的服务资金,节约了5万余元的环境管护资金,同时明确了乡、村、维修养护企业的职责,充分调动了社会专业技术力量,有效弥补了基层维修管护方面专业技术力量与维护资金的不足。乡镇干部在治理环境方面的时间大为减少,将更多的精力投入到业务工作中。

如今,梅口乡森林覆盖率达到76.64 %,空气质量优良率100%,饮用水源水质达标率100%,流域水质全面达标保持在Ⅰ级B类以上,人居环境得到了极大的改善。

好生态带来好日子。随着人居环境越来越好,文创写生、研学旅游、森林康养等新兴业态也随之蓬勃发展。2020年,梅口乡依托“高颜值”新形象,接待游客120余万人次,开启了独具特色的新时代乡村振兴路。

来源:三明市融媒体中心 作者:李少兰 肖 雨

新媒体编辑:张锡帅 陈依婷(实习生)