每次回到三明,王义颂都会到三元区红旗影剧院走走。1958年7月24日,福建第一支专业建筑施工队伍——福建省第一建筑工程公司(以下简称省一建公司)成立大会,就在如今的红旗影剧院这块土地上召开。这是福建建筑史上零的突破,也标志着三明工业城的建设正式拉开序幕。

王义颂今年89岁。63年前,这块土地还是一片荒地。王义颂,还是一个26岁的小伙子。祖籍浙江省台州的他1958年来到三明,在省一建公司从测量员干起,先后担任生产科副科长、工程处支部书记、公司党委副书记等职。

带着浓重的浙江口音,

王义颂向记者讲述了

省一建公司投身三明工业城建设的难忘岁月。

工人在工地开展技术比武。(资料图)

1958年7月,首批到达三明参加新兴工业城市建设的一支建筑施工队伍,原是西北工程管理总局第三公司宝鸡工程处,曾承担国家“一五”计划多项重点工程建设。这支队伍的前身是新四军浙南游击纵队的一部分,后编为中国人民解放军104师312团,驻浙江海门一带担任坚守海防的任务。1952年6月,这支队伍改编为中国人民解放军建筑工程第六师十八团。1955年初,前往西安市投入国家“一五”计划国防重点工程施工。1955年5月集体转业成为国营建筑施工企业,在陕西省宝鸡市担当国家“一五”计划重点工程建设。

1958年初,党中央对国民经济建设的“一五”计划实施作出新的部署。国家建筑工程部根据中央新的部署精神决定“西北第三工程公司分成两支队伍,并带技术装备分别调往浙江省和福建省……”据此,宝鸡工程处的整个队伍调往福建省参加三明新兴工业城市建设。

“拉得动、打得响、信得过”是这支专业建筑队伍的工作作风。“党中央一声令下,大家克服各种困难迅速赶赴三明支援建设。在南迁之际,我爱人处在第二胎临产期,她不假思索就到宝鸡市医院做催生手术。那时我搞测量工作,新的工地开工不能拖,好在催产顺利,三天后即把她们母女从宝鸡送至浙江老家,之后我立即到三明。”王义颂告诉记者,从1958年6月24日开始,平均每天都有100多人陆续启程至福建三明,到7月中旬,南迁人员几乎都已到达三明。

据省一建公司《企业简史》记载,从西北南迁福建三明的职工共计2010人,随带眷属1500余人。其中工人1313人,干部697人,干部中有总工程师3人,工程师18人,技术人员169人,医务人员38人。随带的装备有汽车47辆,起重机13台,其他施工机械设备106台。

1958年7月24日,中共福建省三明重工业建设指挥部及福建省城市建设局在现在的三明城关红旗影剧院位置召开大会宣布“福建省第一建筑工程公司”成立,并公布组织机构及人员配备。根据几大重工业分布情况,公司下设三个工区,一工区主要承担化工厂、电厂、三化机的承建;二工区主要承建重机厂和列东片的主要城市建设;三工区主要承担三明钢铁厂的建设。后勤部分别设机械运输站、木材、钢筋加工厂。

省一建公司组建成立后,福州军区派出9128部队指战员,闽南各县派出大量民工,还有厦门大学中文系一批师生,陆续到达三明,进入工地,组成“军、技、民”三结合的施工队伍,拉开了万人会战三明工业基地建设的序幕。

“我们到达三明时,城里只有一个装机容量40千瓦的火电厂和一个职工200余人的农机厂这两个较大的厂,城关和列东、列西三条街道,仍延续乡土风貌,当时人口约6000人。”王义颂回忆。

记者从图书《崛起在沙溪河畔:忆三明建市初期迁明企业》了解到,三明市区在明代成化年间,是个偏僻山村,以后逐步发展为三元镇,隶属沙县管辖。1938年,设立为三元特种区署。1940年,正式成立三元县。1956年,三元县和明溪县(解放前称归化县)合并,取两县名的第一个字,定名三明县。1960年,成立三明市(省辖市)。

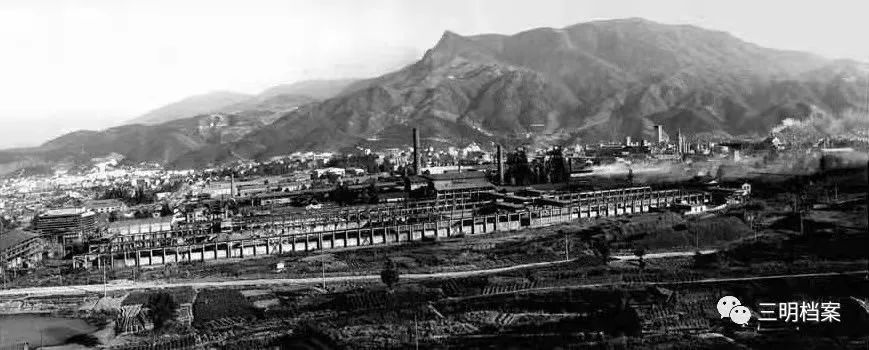

1958年,国家经济建设“二五”计划的第一年,福建省为开发闽北铁矿、煤矿、水力等丰富的资源,选址三明,规划建设以钢铁工业为中心的重工业基地,包括钢铁、机械、化工、电力、建材、轻工、纺织、食品等工业。在省政府的直接领导下,成立了三明重工业建设委员会,进行了飞机勘探、地面勘测、设计和规划。

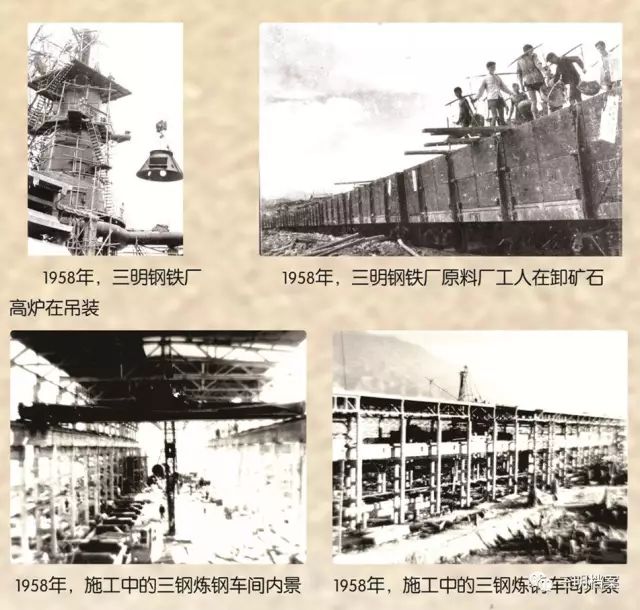

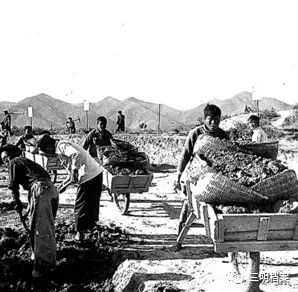

王义颂告诉记者,每建一个厂,第一仗是移山、填沟、开挖大型土方。1958年7月,率先开工的三明钢铁厂第一期工程(20万吨规模)115万立方米的大型土方开挖了。当时省一建公司没有大型土方机械,主要靠人挖肩挑,以后逐步推行运土车子化、缆索运土、竹木轨道运土以及灌水松土、小爆破、打桩崩土等土洋结合的办法,大大提高了工效。到1959年,土方机械化的程度还只占2.1%,1960年,才提高到64.6%。

图为建设工地上的工人们用独轮车运土

王义颂说,在搬掉山头的同时,三钢一、二号高炉和一座转炉的土方12万立方米,限期在当年8月底完成。担任这个任务的省一建公司三工区(后改为第三工程处)职工、民工和9128部队指战员,不怕烈日和狂风暴雨,日以继夜地战斗。9128部队分担一、二号高炉基础1.4万立方米土方任务,他们连续干了10天,又不停歇地干了4个昼夜,终于在8月28日提前3天完成;三工区各民工中队也不甘落后,都提前完成分担的土方任务,保证了提前转入建筑施工。

1958年八九月间,三明化工厂、化工机械厂、重型机器厂、热电厂等各厂的大型土方和基础土方陆续开挖。土方工程任务主要由晋江、福州等28个县市来支援建设的民工担任。1958年,完成土方144万立方米(其中三钢70万立方米),1959年完成244万立方米,1960年完成20万立方米,三年共完成三明各厂土方408万立方米。

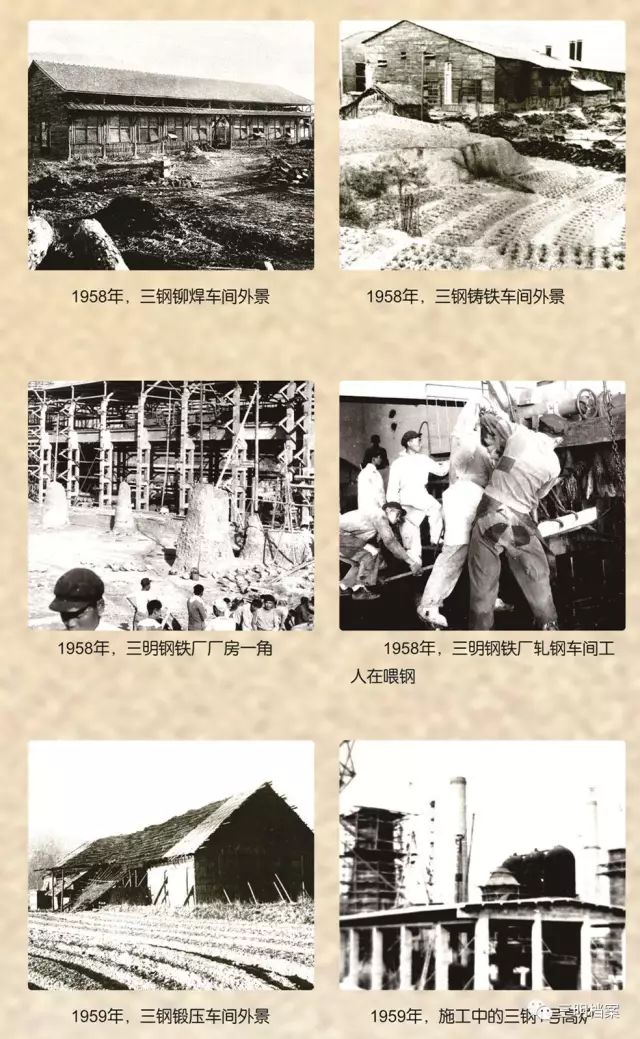

施工转入厂房建筑后,不论砖、瓦、砂、石等地方材料或钢材、水泥、木材国拨材料,供应都十分紧张,尤其以砖最为突出。“巧媳妇自找米下锅。公司职工不怕苦和累,建起了一座又一座的砖瓦窑,第一批自产砖2.4万块于1958年11月14日出窑。” 王义颂自豪地说。省一建公司先后自建砖瓦窑29座,自产砖瓦2100万块(张),满足了施工用量的40%。此外,还自产砂石46万立方米,保证了施工进度。

“三明钢铁厂厂房属于钢筋混凝土装配式结构,为了保证工程质量,又要保证按期或提前完成任务,担任施工方第三工程处组织了混合工程队,全面推行快速施工,把吃大苦耐大劳的艰苦奋斗精神和严密细致的组织工作结合起来。”王义颂说,省一建公司职工特别能吃苦,经过大家一番努力,三明钢铁厂的炼铁、炼钢、轧钢3个主车间,都提前一个季度完成、交付安装,保证了“三钢”主厂房基本建成投产,1959年1月2日炼出第一炉钢,结束了福建没有钢铁工业的历史。

王义颂告诉记者,1960年5月,为保证“三钢”两座高炉“吃饱吃好”,日产500吨铁,省一建公司组织职工1500人,在一个月中,风雨无阻,会战原料场,清理矿粉6.2万吨,烧结矿粉1600吨,赶制上料台7座,搭建竹木原料棚2万平方米,并开辟第二原料场,挖运土10万立方米,铺设专用线铁路2.7公里,促进三明钢铁厂生产更上一层楼。

“建筑施工队伍始终保持‘兵’的本色,敢打硬战,短短几年时间,三明工业新城初具规模。”王义颂说。

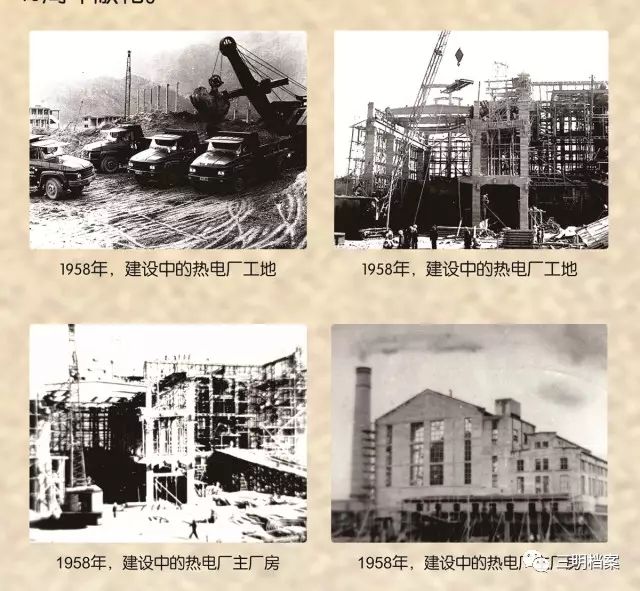

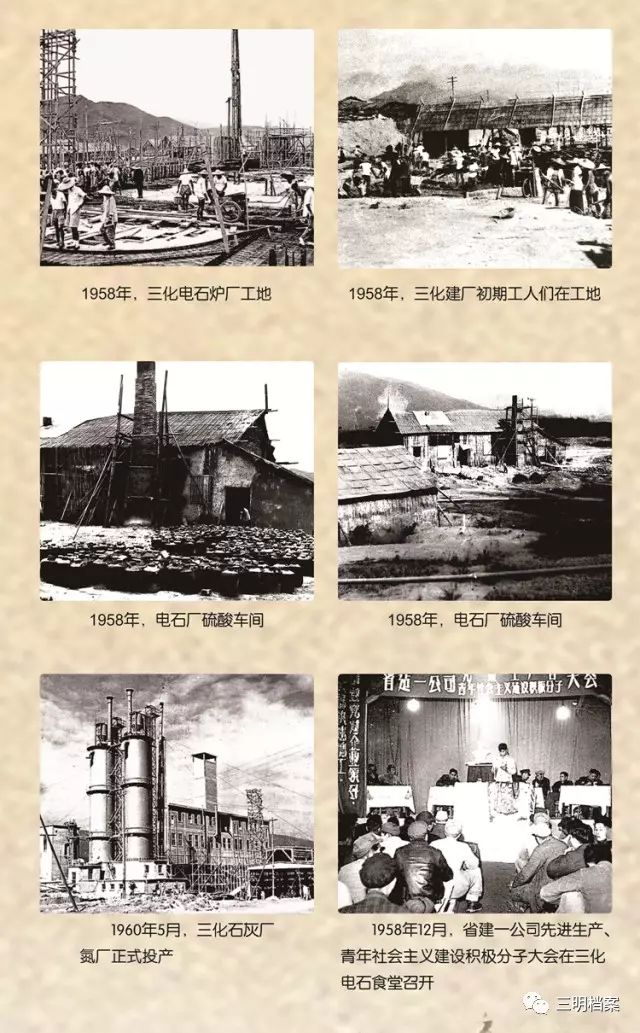

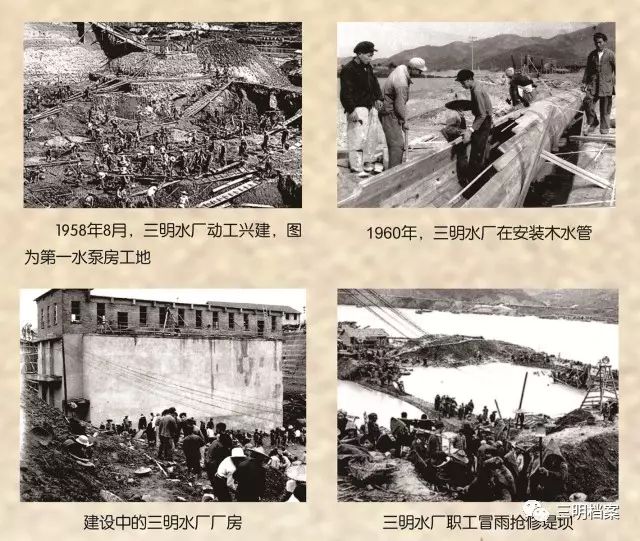

1958年8月到1960年,由省一建公司承建的三明钢铁厂一期工程建成投产。在同一时期,我省最大的三明化工厂第一期工程年产量4万吨的石灰氨厂建成投产;年产6000吨化工机械的三明化工机械厂一期工程建成投产(主厂房铸造车间面积7812平方米);三明重型机器厂主厂房10个车间建成;当时省内最大的、装机容量1.2万千瓦的三明热电厂一、二期工程也基本建成;日供水48万吨的三明水厂1958年8月开工,1959年9月21日开始向三钢、热电厂供水。同一时期建成的还有列车发电站、古南三变电所、三明市机砖厂、水泥厂、食品厂等厂。

王义颂向记者讲述了建筑施工队伍敢于打硬战的一个生动故事。三明水厂水泵房是现浇多层混凝土结构,高17米,钢筋混凝土工程量是1038立方米,仅钢筋用量就要113吨,模板达4500平方米,还要砌砖58立方米,按常规施工,工期要45天。承担这一工程主要任务的省一建公司第一工程处一队,采取一次立模、连续浇灌、交叉作业的方法,不少职工连续操作30个小时,有的施工人员两天三夜坚持在工地上,吃苦耐劳打硬战。在施工过程中,曾因钢筋工劳力不足,流水作业受阻,加工总厂钢筋工沈龙祥青年突击队20多人,放弃假日休息,赶来工地支援。从凌晨1点钟一直干到晚上10点钟,结果,整个工程仅用时8天完工。从水厂到三钢的供水管道1820米,当时没有钢管,大家制作大型木水管代替钢管,保证了钢铁生产用水。

“1959年12月19日,省建设厅在三明召开基本建设经验交流会时,三明工业基地大小13个厂已经建成或基本建成;经过又一年的续建施工,到1960年年底,13个厂(大厂为一、二期工程)已全部建成投产,在狭长的三明河谷盆地,三明工业新城已初具规模。”王义颂的话语中带着自豪和欣喜。

1958年到1960年是国家第二个五年计划建设的头三年,省一建公司承担了三明工业基地全部厂房工程施工,同时以部分施工力量分赴福州、南平承建工程,3年共完成建筑安装总产值5000万元,竣工项目371个,竣工建筑面积26万平方米,完成大型土方550万立方米。

来源:三明市融媒体中心(记者 陈辰酉 通讯员 廖乃军 李文婷)

编辑:黄慧琳