李浩,新时代的司号员,他的故事在红土地的武警军营里流传。老兵李德厚,李浩的爷爷,也曾是一名军营号手。“娃哟,吹的时候嘴唇收紧,不要鼓腮帮,掌握气息最重要……”当年,学吹号的李浩,一遇到难题,就迫不及待地向爷爷请教军号吹奏诀窍。

“培训那段日子,爷爷就像一束光指引着我不断向前。军号拉近的不仅是我和爷爷时空上的距离……”李浩握着擦得铮亮的军号走上了结业考核场,军号上的红绸迎风飘动,他说这次一定要赢。

爷爷的教诲像一粒种子,在他心中生根发芽,茁壮成长。黎明的军号声涤荡了早起的困意,奔袭之前的军号声灌输必胜的力量,熄灯的军号声扫除训练的疲乏……在李浩和他爷爷之间,军号代表的不仅仅是一份传承,更多的是新时代军人的一份责任担当。(蔡跃)

清晨,一阵窸窸窣窣的穿衣声把班长徐茂林从睡梦中唤醒,揉揉惺忪的睡眼,他知道,那是睡在他隔壁的司号员李浩提前起床准备去吹号了。果不其然,没一会儿楼道里就响起了高亢悠远的起床号。此时,钟表的指针刚刚指向六点。

李浩,一名新时代的司号员,他的故事还得从他爷爷李德厚在李浩入伍之初交给他的传家宝说起……

“哒哒嘀哒嘀,哒哒嘀哒嘀”,年仅20岁就担任营号目的司号员李德厚在战壕外吹响了集结号,向全营发出了集合的命令。战场上步兵的武器是长枪,炮兵的武器是大炮,炊事员的武器是菜刀。李德厚的战斗武器既不是长枪也不是大炮,而是他视之如命的军号。

老兵李德厚,1944年出生,山东临沂人。1964年参军。20岁担任连司号员,22岁担任营号目。当年刚长大成人的李德厚被母亲送去从军,由于从小嗓门大,肺活量好,牙齿整齐不漏缝,在新兵连时就被连长张彪一眼相中,选派去参加司号员培训。

“我们先要把107种号谱熟练背诵下来,然后开始练习发声。军号采用五线谱,分别是从低至高—塔—打—单—地—里。”7类107个号谱,李德厚他们需要在短短的二十几天内背熟、吹会。李德厚加班加点练习,嘴皮磨破了也不停歇。要做到107种号谱熟稔在心没什么特殊技巧,就是一遍遍练习,熟能生巧。李德厚仿佛就是天生的号手,别人还在研究如何把号吹响时,他的号声早已气势蓬勃,吹得战鼓雷鸣。培训结束时,只有他一人把7类107个号谱背熟练会,由于在培训时的突出表现,李德厚一下连就走上了司号员的岗位,这一干就是五年。

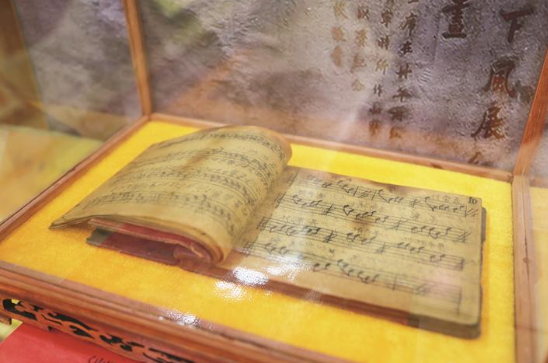

五年时间转瞬即逝,李德厚脱下军装,也放下陪伴他一千八百多个日夜的军号。由于制度规定要求,军号不被允许带离部队。李德厚虽然无法带走陪伴他五年的军号,但在复员之前他将7类107个号谱一笔一画手抄成号谱本。复员后,军号谱手抄本一直被他视若珍物,当成传家宝。

如今,李浩将爷爷李德厚送的军号谱手抄本陈列在宁化武警中队荣誉室。

“531,555,531,555……”,这段乐谱再熟悉不过了。没错,这就是战场上的冲锋号。中队司号员李浩说:“每每听到这段旋律时,我的脑海中闪现的便是一幕幕革命先辈在军号嘹亮的战斗声中,不畏危险,奋勇向前的画面。”

原来,在李浩心里,那个在硝烟战火的年代,冒着枪林弹雨昂首而立吹响冲锋号角的身姿,是如此地令他难忘和向往。

一本号谱,一份初心。

“娃,去了部队好好弄勒!”2017年,山东临沂火车站外,爷爷李德厚拉着孙子李浩的手,语重心长地嘱咐着。老兵李德厚一生中有两个心愿:一是重吹军号;第二就是送李浩参军入伍。

2018年10月1日,全军按现行规定恢复播放作息号;2019年8月1日起,全军施行新的司号制度。

军号作为饱含军人气节、血性、精神的“军旅强音”,它再次回到军营,传向社会,更重要的是对军号所蕴含的血性文化的一次加温。

也就是在这一年,全军各部队都在紧锣密鼓地培训司号员,武警三明支队宁化中队也不例外。当时还是上等兵的李浩得知中队要培养司号员的消息,这让他想起入伍时爷爷送给他的传家宝——军号谱手抄本。

李浩拿出了深藏已久早已泛黄的“小本子”,捧在手心默默地注视着。“我要当司号员!”年迈的爷爷早已吹不动了军号。“我要替爷爷再吹一次军号!”一个要重走爷爷走过的路的信念油然而生。

“尊敬的中队党支部:本人李浩,我郑重地向支部提出申请……爷爷曾经是一名连队司号员,如今历史的接力棒传到了我手中。我将延续爷爷的光荣使命,再次将号角吹响。”

指导员蔡跃看着李浩向支部递交的司号员培训申请书,深受感动,发出了感叹:“这不正是战士赓续红色血脉、当好红军传人的真实体现?”

李浩如愿以偿地参加了支队组织的司号员培训。此次培训以“乐感较准、肺活量好、吃苦意识强”为标准,培训之初,李浩却在“肺活量好”方面栽了跟头。吹响军号别人毫不费力,但他憋足劲却只能吹响一两声。后来出声不难了,但是气短、走音的问题仍然让他头痛不已。

李浩就打电话求助爷爷。对于气短,爷爷教他每天提前半小时起床,在洗漱间练习憋气;对于走音,爷爷教他活动嘴巴,熟悉口型,模仿动物的叫声来解决。从起床号、开饭号一直到熄灯号,11个节点,高强度的练习,让李浩腮帮发疼、嘴部肿大。“一定不能给爷爷丢脸!”他刻苦训练,严格要求,对着镜子练、与战友互相纠正练、组队评比练……

最终,李浩以总评第一的成绩通过结业考核,成为一名合格的司号员!

每天清晨,总有一阵嘹亮的军号声划破宁化中队宁静的营区,把中队官兵引向阳光明媚的晨曦,开启朝气蓬勃的一天。

在宁化中队有这样一个班。一眼望去,除了干净的白床单、“豆腐块”和整齐摆放的大檐帽外,最吸引人眼球的便是书桌上“军姿昂扬”的十副军号。“军号班”由此而来。

在军号班,每一名战士都配有一副军号,每一名战士都有自己的任务号谱,都有自己吹号的时间节点。军号班更是他们心之所向。

都说军人的第二生命是钢枪,但对于司号员而言,手中的军号亦是他们的第二生命。军号,在他们心中,它是燃烧不熄的火炬,是划破清晨的闹钟,是沸腾生活的节奏。

有人这样描述武警三明支队宁化中队:红色的营院、红色的景区、红色的历史、红色的精神,就连一茬茬年轻官兵也都那么喜欢和崇尚红色……驻守在闽赣交界一线,身为红色传人,必须保持血性的“满格”。这是中队一直以来传承的队训。

“军号一响,士气高涨。这既是号声,也是心声!”武警三明支队政委李峰说。一本手抄军号谱让更多战士的心声嘹亮在红土地上。

来源:三明市融媒体中心(作者:陈扬钛 胡鑫 钟炜俊)

新媒体编辑:罗雅慧