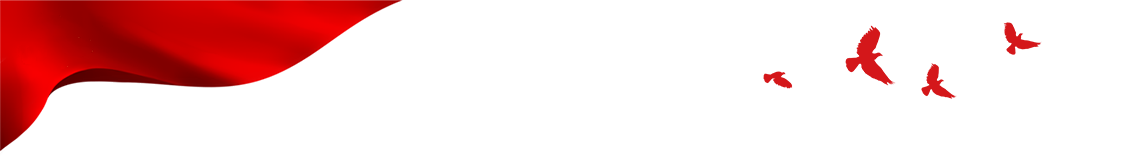

1958年之前的三明,

还只是偏隅一方的山区小县,

城镇人口只有6000余人,

工业产值只有200来万。

△旧时城关一条街

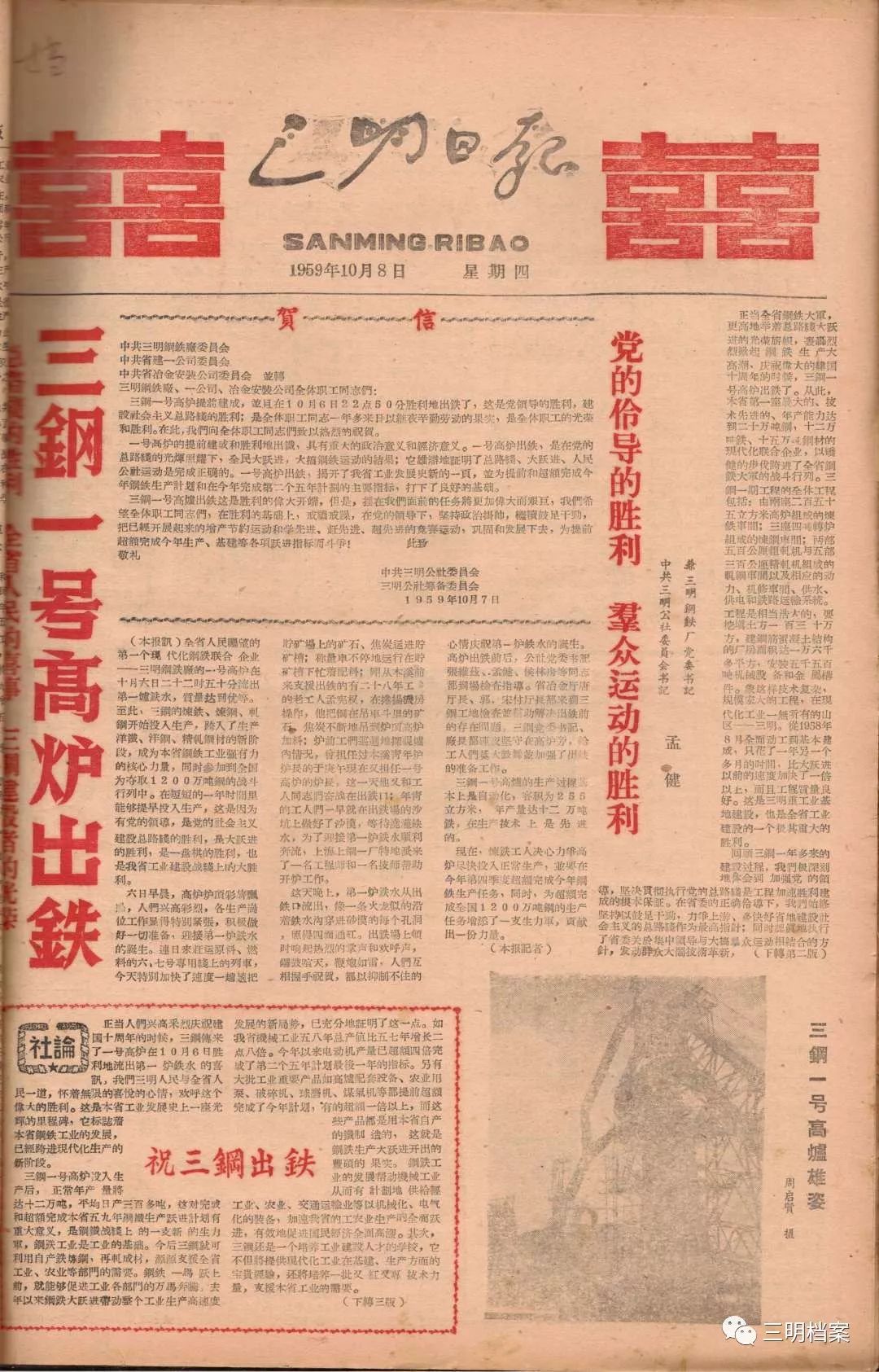

上世纪50年代中后期,

中共福建省委作出在三明

建设福建省重工业基地的战略部署。

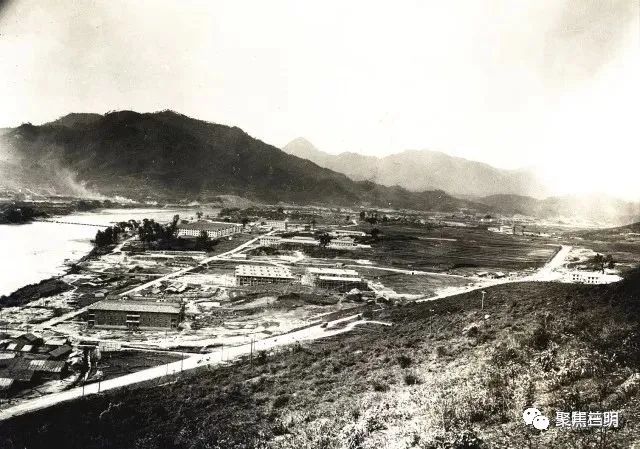

△60年代列东全景图

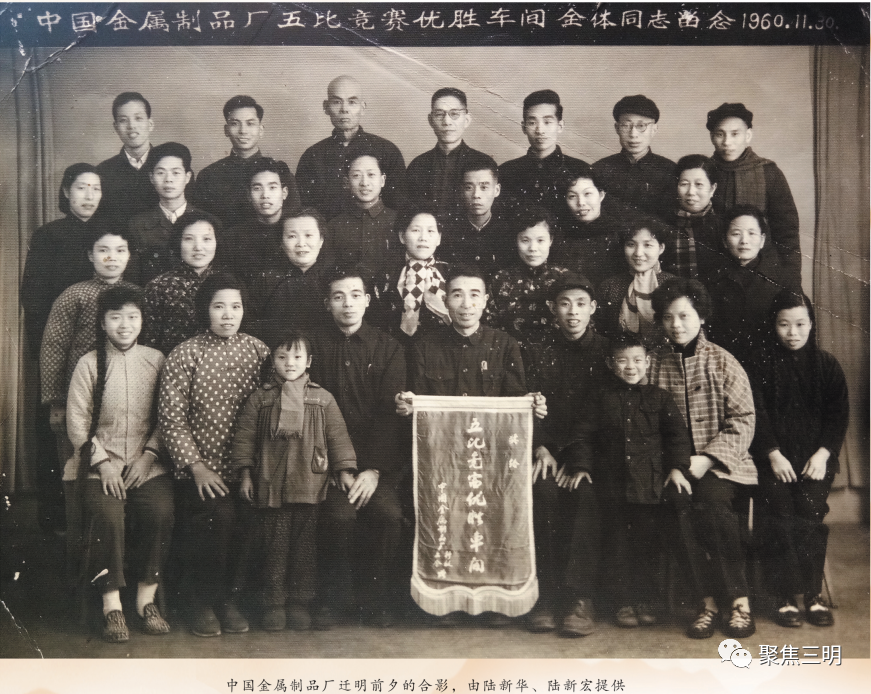

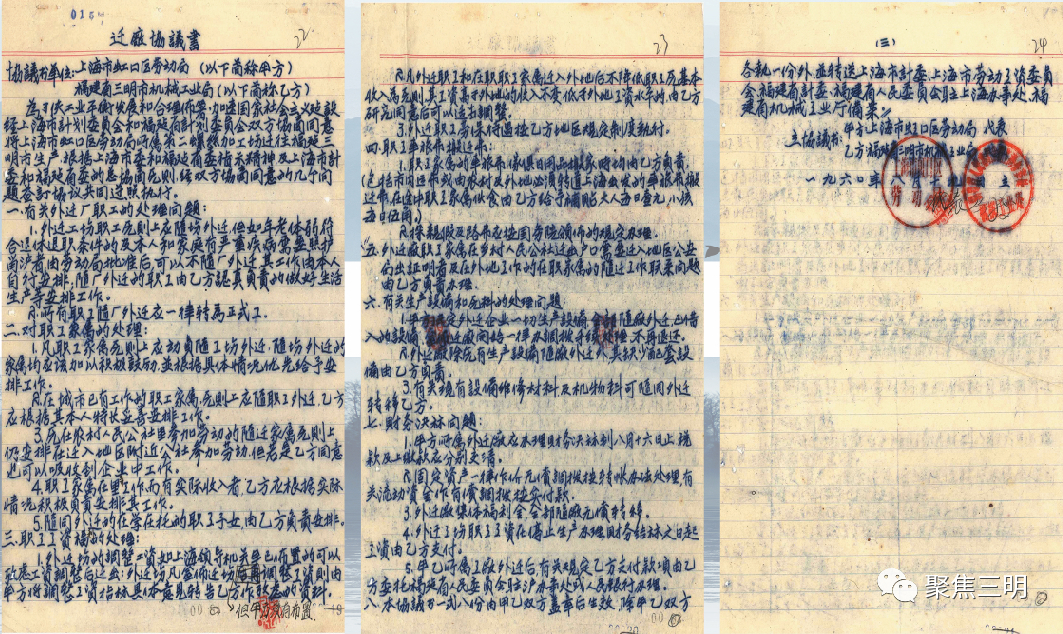

长笛一声,车轮滚动,

数以万计的上海子弟

跟随列车向南飞奔入明。

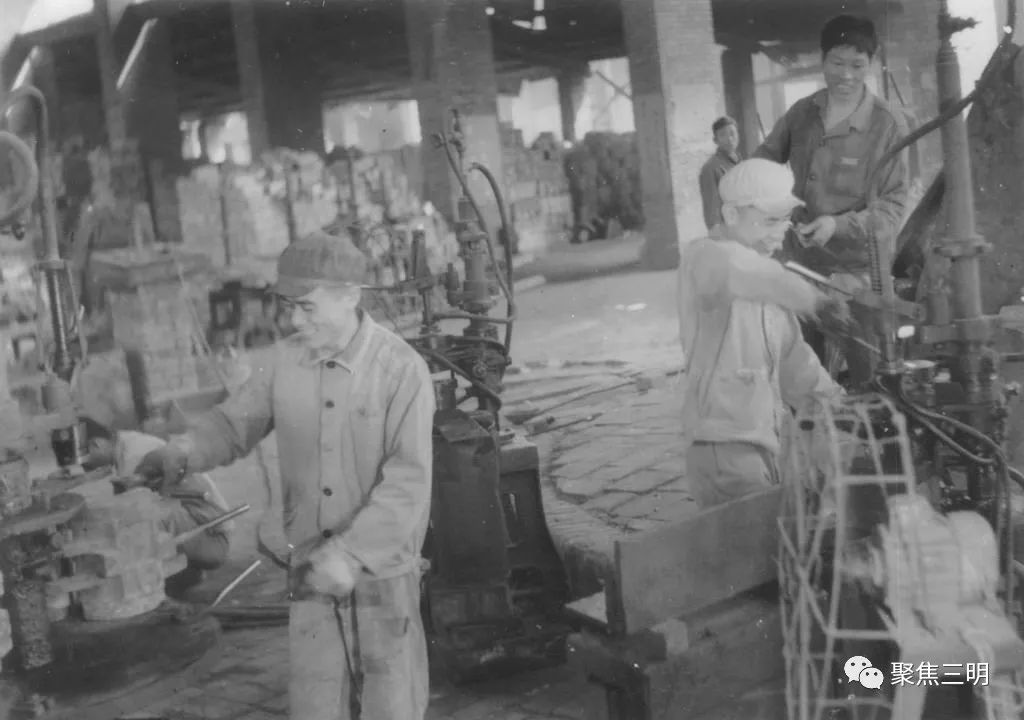

挑土开荒、搭盖工棚、建设厂房……

这批远道而来的建设者们,

坚韧实干、不辞辛苦,

把最好的年华奉献给了三明。

△60年代玻璃厂迁厂初期手工生产玻璃瓶

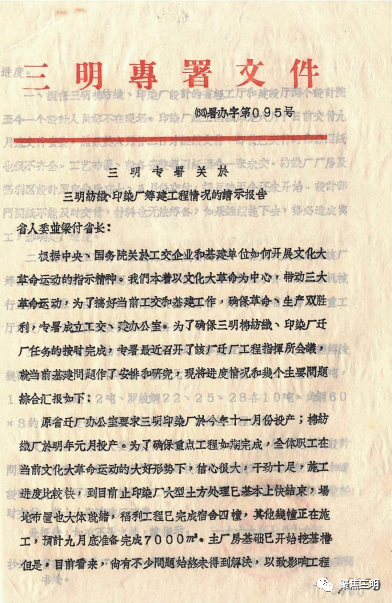

图片穿越时空,

凝固了一个个精彩的瞬间,

记录了上海人民

在三明社会主义建设中的

重大贡献和艰苦奋斗的精神风貌。

△60年代食品厂工人参与厂房建设

沪明情谊不忘初心,

砥砺前行再铸辉煌。

三明人民牢记习总书记重要嘱托,围绕做优“工业基地 活力新城”品牌,坚持“老树发新枝”理念,提振干事创业精气神、重整行装再出发的发展氛围,持之以恒抓龙头、强集群,拓链条、补短板,培育壮大钢铁与装备制造、新材料、文旅康养、特色现代农业,全力推动三明工业高质量发展。

三明市融媒体中心综合三明市文旅局、三明市博物馆、三明市档案馆整理

新媒体编辑:张锡帅