在三明,

你不经意间就会听到一口吴侬软语,

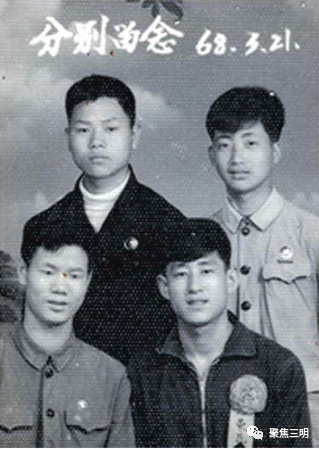

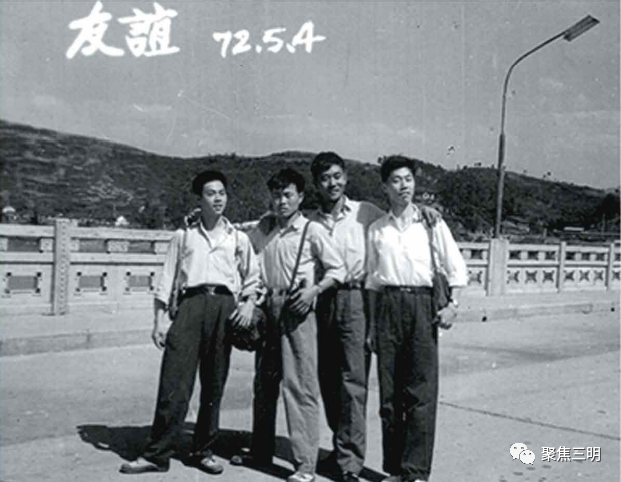

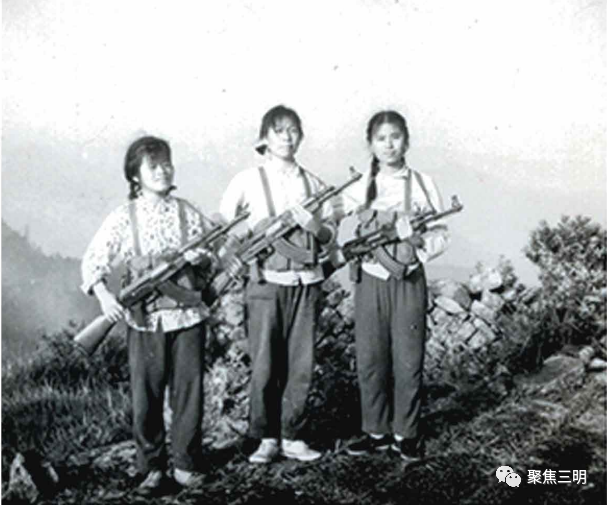

瞧见建设初期的老照片……

不难发现,

有关上海支援“小三线”建设的那段记忆,

早已融入三明的发展浪潮,

跟随历史车轮滚滚向前。

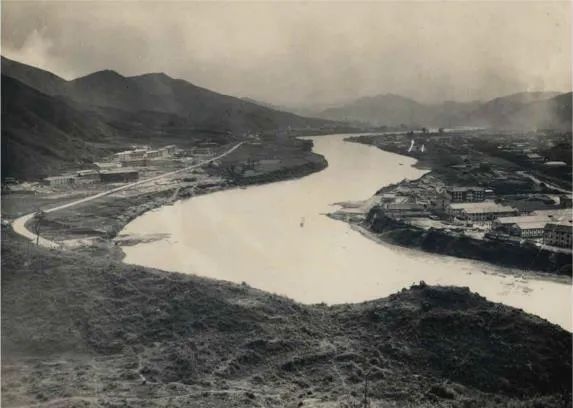

△20世纪60年代初的三明下洋旧貌

△三明下洋新貌

三明和上海,

有着深厚的历史渊源和特殊感情。

从上世纪五十年代开始,

全国10万大军支援三明重工业基地

和“小三线”建设,

上海人民积极响应号召,

从1959年至1970年间,

以三星糖果厂、立丰染织厂、

永久皮鞋厂等为代表的

18家上海轻工企业迁入三明,

为三明建设发展注入了蓬勃向上的力量。

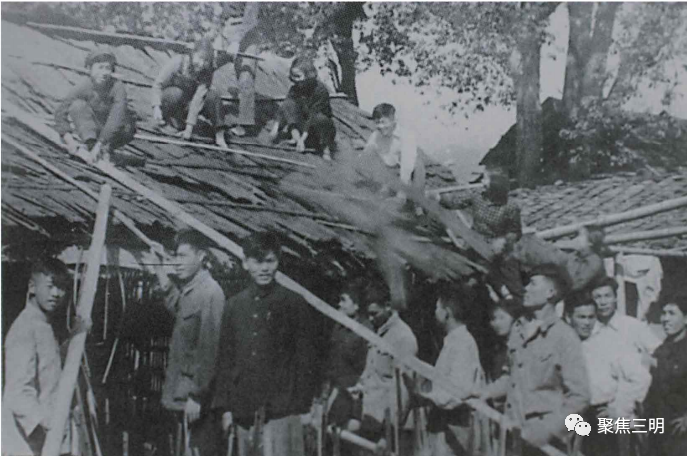

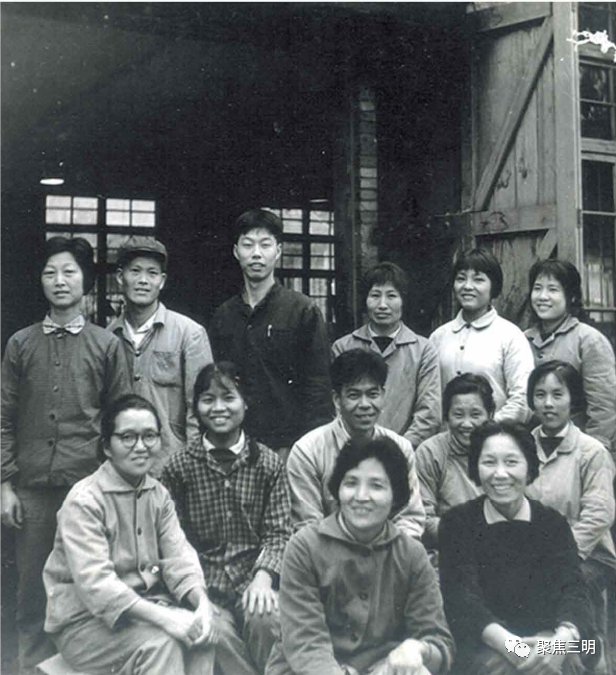

数以万计的上海子弟来到三明,

挑土开荒、搭盖工棚、建设厂房……

这批远道而来的建设者们,

坚韧实干、不辞辛苦,

把最好的年华奉献给了三明。

△三明市五金厂工人修建简易厂房

这些人都是三明发展变迁的

参与者和见证者,

是三明发展史中

不可或缺的组成部分。

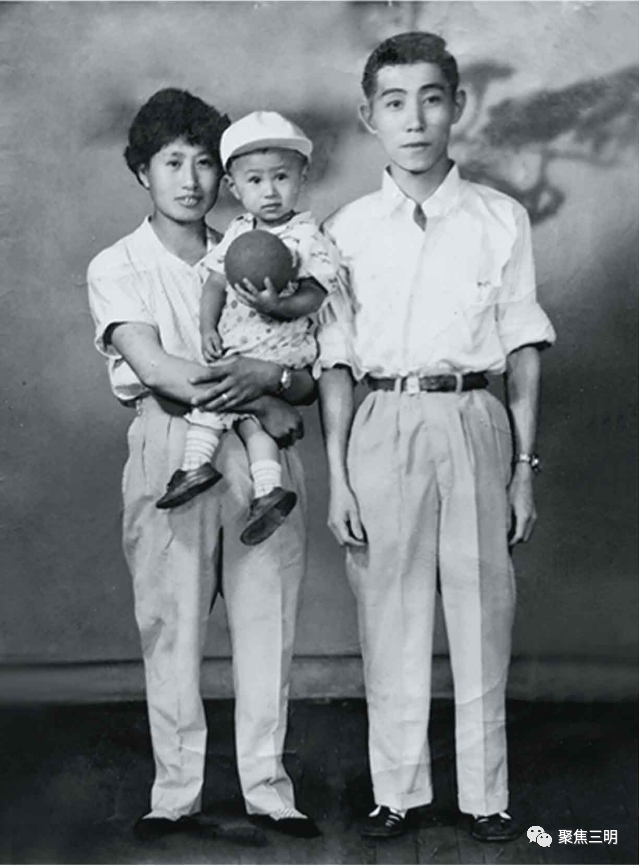

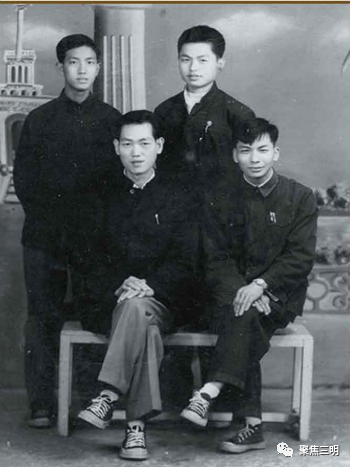

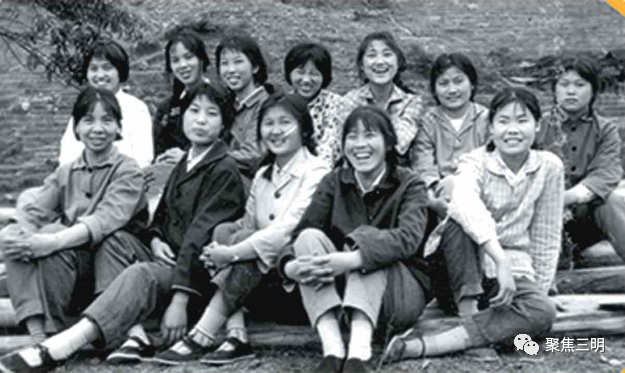

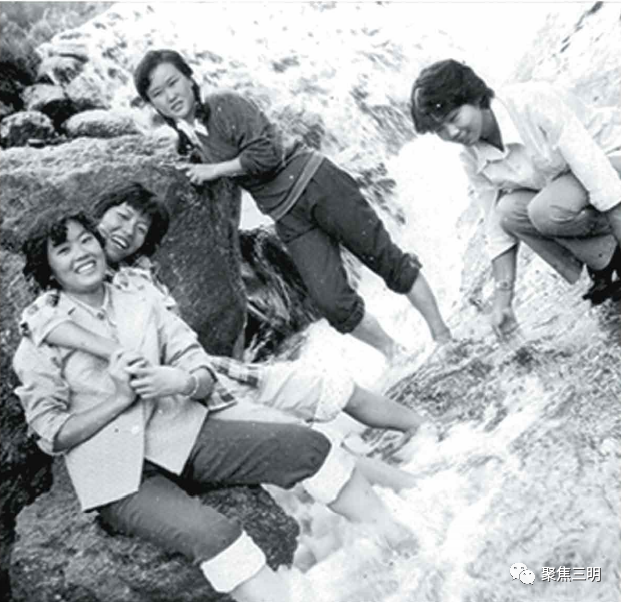

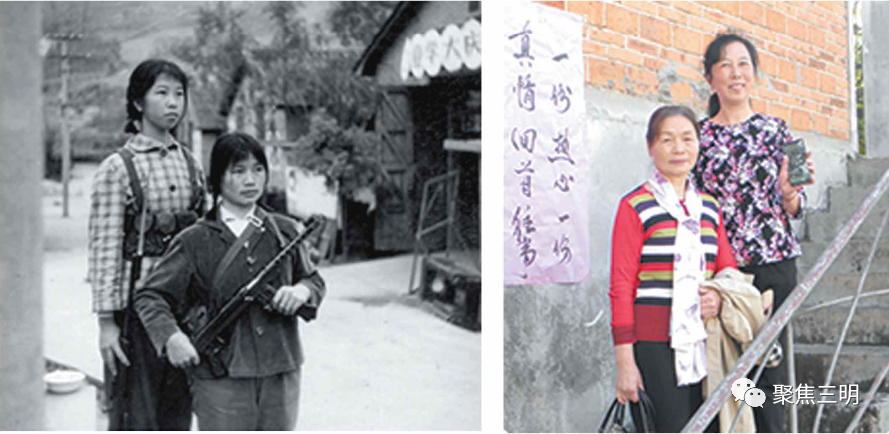

照片,留住了她们的芳华……

图片穿越时空,

凝固成一个个精彩的瞬间。

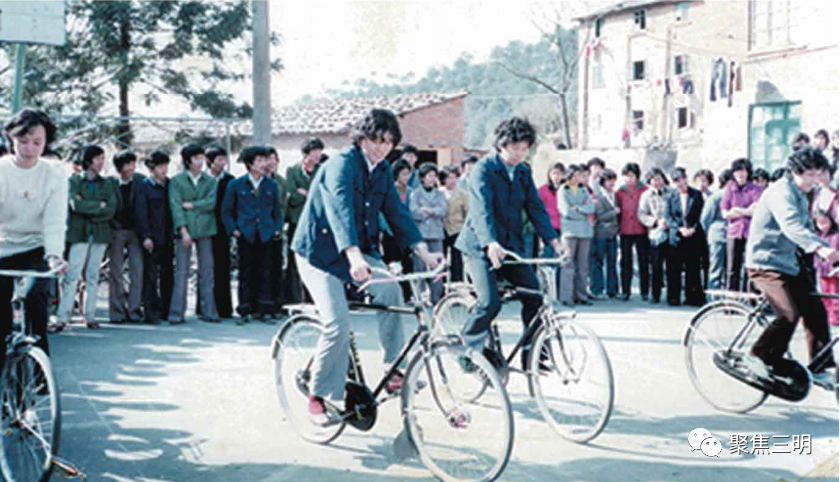

几十年来,沪厂职工们

不断开拓进取,勇于创新,

闯过了一道又一道技术难关。

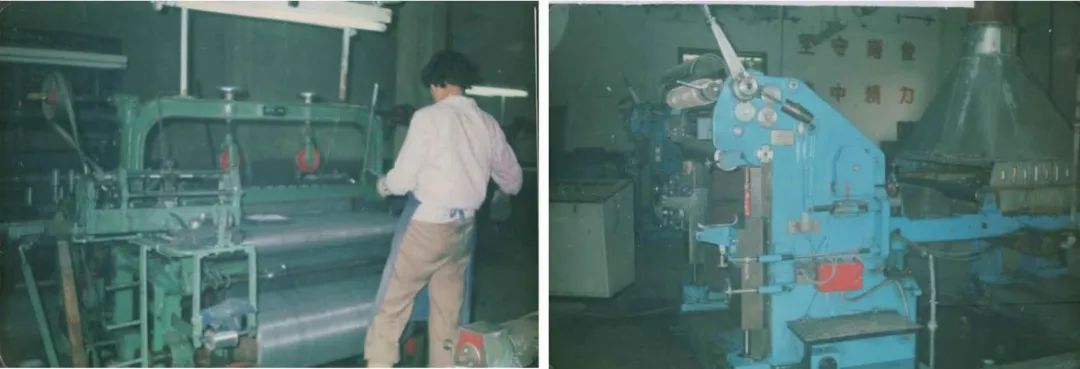

△1980年代三明市皮鞋厂(前身为上海永久皮鞋厂)生产设备

他们任劳任怨、默默奉献,

从韶华到白头,把异乡变故乡,

把毕生精力

浇灌在三明这块热土上,

联结起了上海和三明两地

割舍不断的情缘。

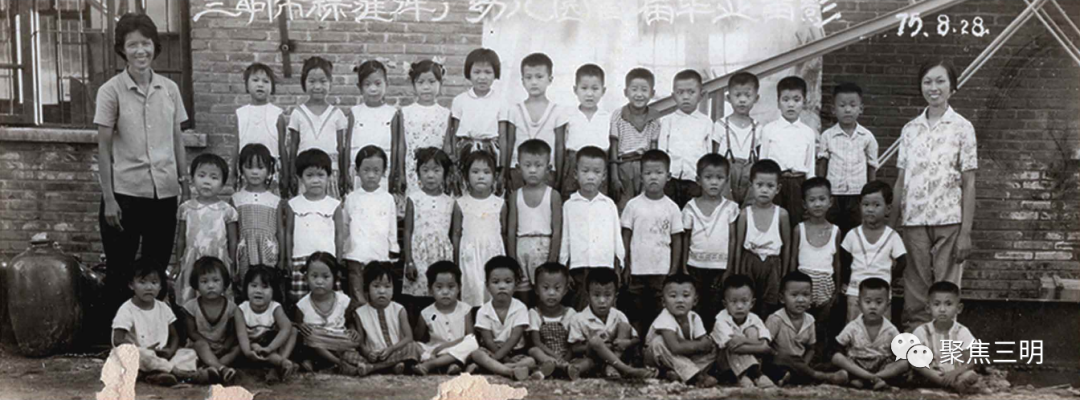

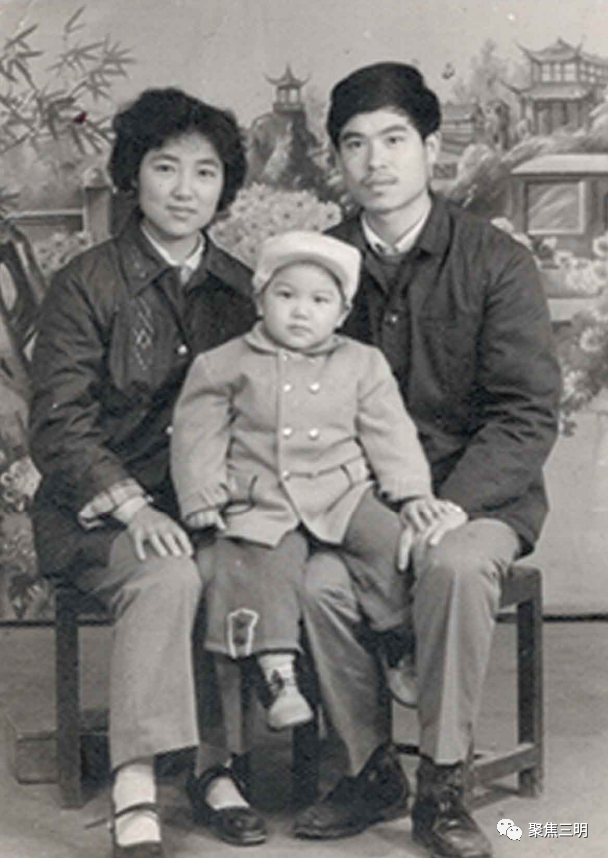

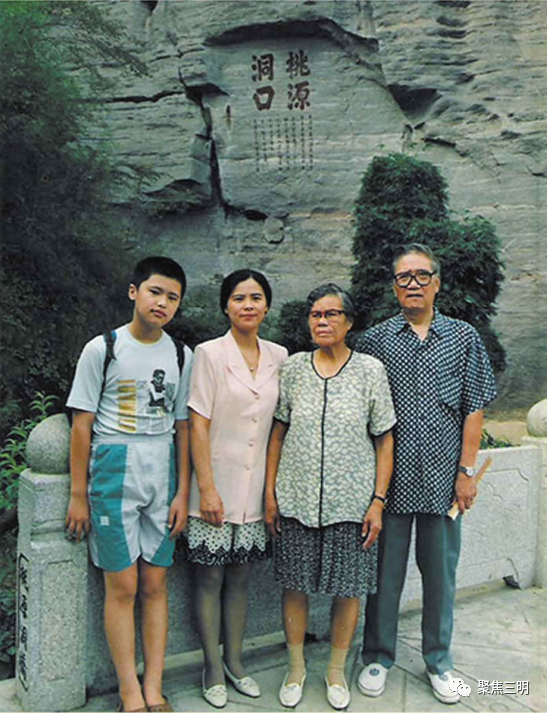

年复一年,

老建设者们在三明安家落户后,

生儿育女。

渐渐地,

三明市区形成了不少

由上海人组成的社区、新村。

上海职工支援三明建设的那段记忆,

总能在不经意间被唤醒。

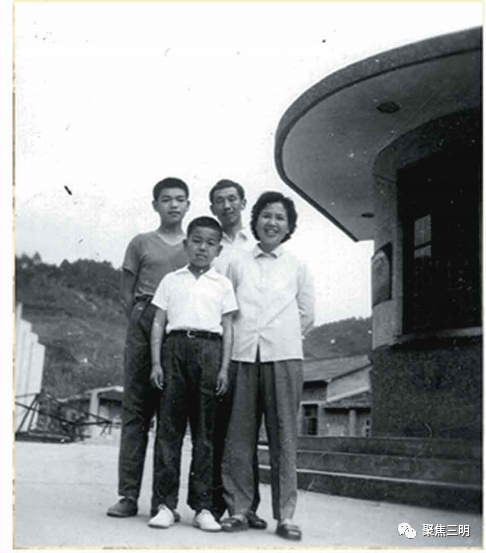

周彭年今年92岁,三明纺织厂退休职工。1970年,他和妻子章雅青,带着3个儿子,从上海乘坐火车缓缓驶入三明地界,支援三明建设。不曾想,一待就是半个多世纪。 那是一段艰苦奋斗的岁月。“吃住简单,每天早上6点上班。下班后,我们还帮着农民下地干活……”虽然条件艰苦,但和所有老建设者们一样,他们满怀激情,苦日子过出了甜滋味。 “听党话,跟党走,建设三明是我们应该做的事情。”那段奋斗的时光,三明印染厂退休职工顾阿奎记忆犹新,如今,他已满头银发。 1966年,顾阿奎坐上了一列包乘专车,与其他立丰厂随迁职工一起前往三明。站台上,数百名亲朋好友前来送行。9月23日中午,一路颠簸的火车终于到站,许多人列队欢迎。新厂食堂的工作人员早已准备好热水和饭菜,为大家接风洗尘。 原三明印染厂保卫科科长陈谦林在《三明印染厂迁建过程回眸》中这样回忆:“党支部一班人身体力行,做出榜样。书记沈相如带头表决心,带着老母亲,和在外厂的妻子及4个儿女举家搬迁。工会主席傅春连,也决心搀扶70多岁老父母和妻子、儿子全家6口随迁……”

沪明小学的“前身”,

是三明纺织厂的一部分。

去年,

在沪明小学开学仪式上,

其中一个节目

就是演绎三明纺织厂迁建的往事。

“取名‘沪明小学’,也是为了纪念老建设者们的辛勤付出,感谢他们为支援三明作出的贡献。”沪明小学常务副校长、党支部书记叶文香说。

三明人民不会忘记

万余名上海迁建干部、职工和家属,

他们义无反顾、千里迢迢

来到三明、援建三明、扎根三明,

为三明的建设、发展和崛起,

作出了巨大的贡献。

开通三明至上海的动车、航线,

成立三明市沪明乡亲联谊会,

开展在沪“小三线”

三明建设者乡亲联谊活动……

而今,沪明两地的情谊还在延续,

三明人有关上海的记忆,

也在日渐累积。

三明、上海,

红色底蕴相合,历史同样悠长。

两座相隔800多公里的城市

正携手奋进,共谱发展新篇章。

❤️❤️❤️

三明市融媒体中心综合三明市文旅局、三明市博物馆、三明市档案馆整理

新媒体编辑:张锡帅