上月,随明溪县文史办到夏阳乡地美村采风,得知天文地自然村传承着大腔戏,便前去探访。

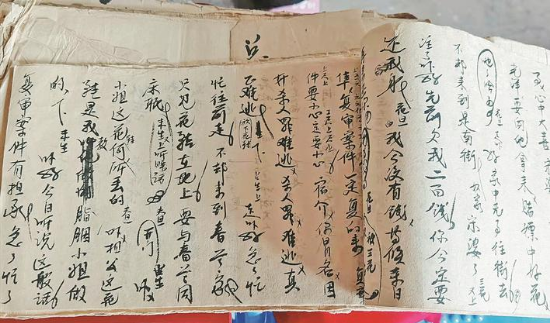

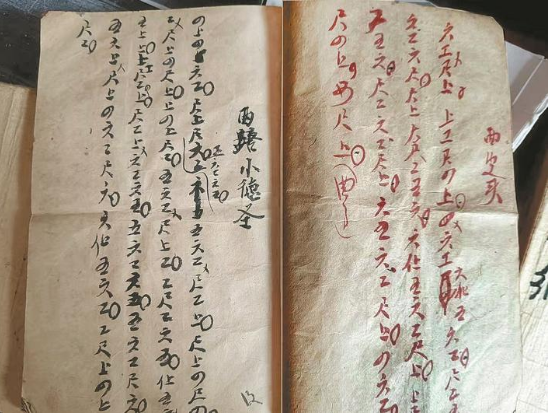

“这本最古老,是我爷爷邓德焕的手抄本,已经100年了。” 邓师傅指着最小本的一册笔记说道。

邓家祖孙三代

对大腔戏情有独钟

夏阳大腔戏为明溪县非物质文化遗产项目,“大锣大鼓唱大戏,大嗓子唱高腔”,故称大腔戏。每年年底到来年播秧期间,当地人都会请戏班演出,两个多月时间几乎没有空场,怎么会不盈利反而贴钱?

敢担班头扛大旗的都是村里经济较好,有威望的人。邓太根说:“当年我打家具,一天挣3.7元,犁田、插秧一天的工分折合0.42元,我足足积攒了7个月的工钱,才斗胆当班头拉起一个戏班。不为钱,就图开心、热闹。”

2017年,在夏阳乡领导的提议下,68岁的邓太根与老伙计卢安邦等人自筹经费, 组建剧团,置办戏服、乐器等设备。剧团坚持自己练习,常常练到半夜三更,过年过节下村演出,疫情期间才停下来。现在剧团师傅、演员、伴奏、后勤共计19人,他们来自夏阳乡各村,生旦花等各角齐全。年龄最大的吴保生,今年78岁,拉京胡。年龄最小的罗世杰,被邓师傅寄以厚望,他还是个在读的学生,今年17岁,敲钹,兼跑龙套,虽然初学,但上台串场,有模有样。“世杰是个好孩子,又聪明,学东西也快,是未来的大腔戏班头人选。”老邓很看好这个小徒弟。

大腔戏有大悲调、小悲调、蛤蟆调等十几种唱腔,平时除自娱自乐外,还常在村里的迎神庙会、祭祖和节庆活动中演出。

村里的老人说:戏班的大腔戏传自江西赣州,小腔戏传自江西九江。大腔如同京剧,小腔如同越剧。天文地村的大腔戏清末初兴,1980~1985年达鼎盛时期,那时夏阳乡共有杏村、厚阳、霄霁、良村、风下、瓦溪、叶地、苦竹溪、天文地、溪边、前岺后、新坊,12个大腔戏班,其中杏村的翁平根师傅教戏在当地相当有名。如今,明溪境内大腔戏仅存天文地一脉。

清代咸丰(1851~1861年)以后,由于小腔戏在闽西北地区流行,大腔戏渐渐式微。特别在小腔戏融合的过程中与当地山歌、民歌腔相结合,或许因此,天文地大腔戏既保留“其节以鼓,其调喧”的高亢、粗犷风格和“徒歌与帮腔”的古老演唱形式,又具有“错用乡语”“顺口而歌”“改调而歌”“随心令”等个性特色。

2022年正月初八,省文旅厅艺术研究院罗金满博士、三明学院赖登明教授,三明学院文传学院教授、客家研究所所长蔡登秋,青年作曲家、列西小学老师杨建新等专家在观看了戏班演出后,对其水准给予了肯定。

罗金满博士还对夏阳乡大(小)腔戏的传承、现状做了田野调查。

目前,邓太生带领的戏班,是明溪县境内唯一存活的戏曲班社。尽管没有固定的演出场所,音响设施短缺,他们仍然为这支戏曲艺术的“星星之火”,默默努力着。专家呼吁各级政府、社会各界共同出力,对夏阳鼓吹和明溪戏曲的传承与保护加大扶持力度,推动创建客家文化(闽西)生态保护区。

黄奕丽 文/图

新媒体编辑:张锡帅 陈昕洁(实习)