12月7日,一年一度的沙县小吃节开幕,沙县区博物馆举行文物藏品捐赠仪式,接收明代晚期沙县工漆线木雕观音像、清代四扇花板等37件文物,其中明代晚期沙县工漆线木雕观音像,堪称明代闽工佳作。这件沙县民间国宝曾流失海外,如今在热心人士、沙县收藏家助力下,荣归故里。区领导及相关人士到场见证这位400岁的“老沙县”入馆安居。

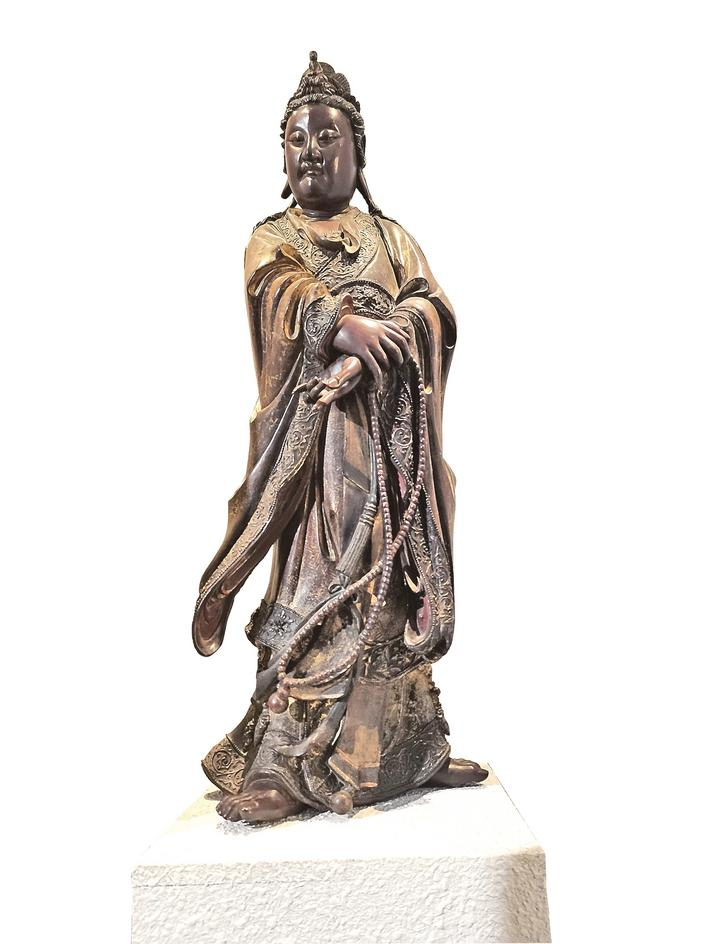

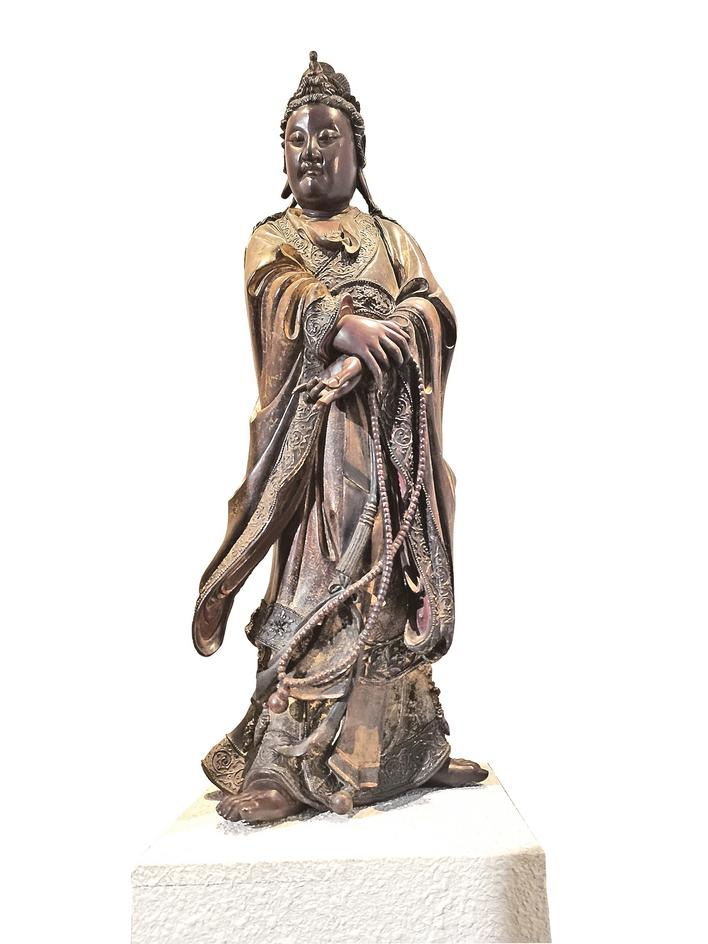

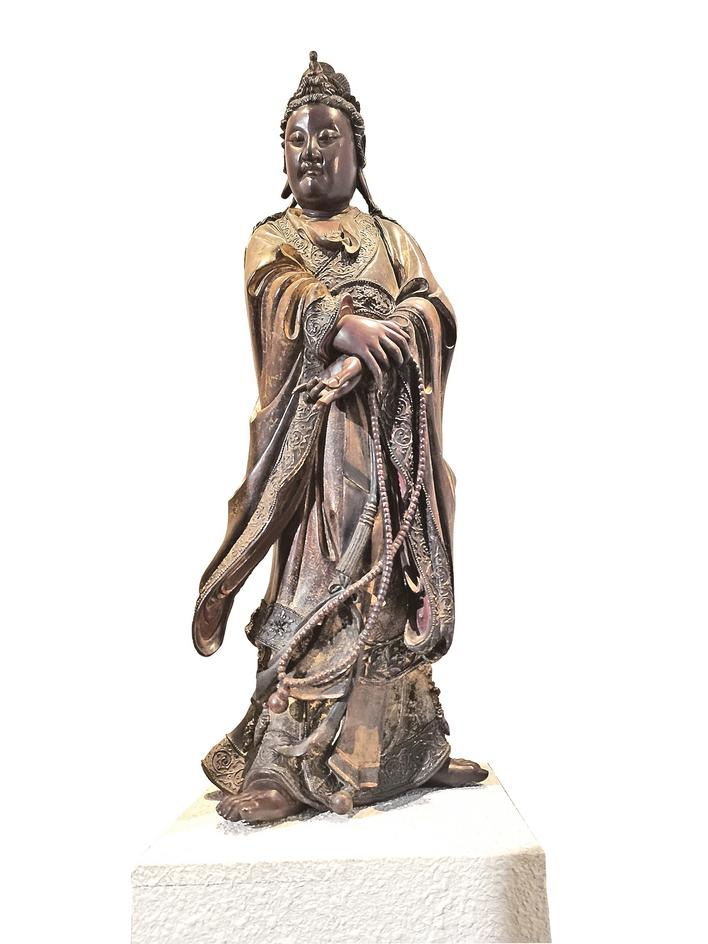

明代沙县工造像杰作 这尊木雕,高92厘米、宽35厘米、厚30厘米。整体品相保存完好,观音面相饱满,神态端庄安详,头梳发髻,两旁发辫垂于肩。立像观音菩萨赤脚,内身着长襦衣遮住脚背,外披宽袖交领长袍,系腰带,金漆衣褶飘逸垂落,双手相交自然垂于腰,右手持佛珠,腰间挂有璎子,平易近人,气韵十足。整体看,观音手臂背部衣袍雕刻的线条刚柔并济、简约大气,刀工深邃,质感厚重,垂坠感写实,线条弧度富有力度。细节处理中,衣领、袖口、腰带及裙摆处使用漆线雕工艺,做工精细,其余部位追求留白,具有文人化审美。衣袍暗纹处使用极其考验雕刻师水平的敷彩“把金”工艺。

敷彩“把金”工艺

“这尊观音像,风格南北杂糅,有福建贵妇人的优美气韵,也有中原地区的审美风尚,不论是整体,还是细节处理都体现了沙县工艺造像的艺术特点,足以跻身闽作造像的优秀之列,在明代同类造像中也属于佼佼者。”沙县收藏协会会长苏玉炳说。 “这尊观音像雕花立体,就连手指的关节刻画都栩栩如生。”沙县收藏协会会员李志强是位医生,眼光相当专业。

南北交融造就沙县工艺 自明中晚期以后,我国南方木雕造像异军突起,清代进入鼎盛期,特别是闽工造像兼具南方的精细和北方的神韵,艺术造诣高度、漆质用料的精美度,首屈一指,尤以漆线雕花边工艺堪称一绝。明末天启皇帝朱由校是历史有名的“木匠皇帝”,酷爱木匠活。沙县工也是在这期间开始,盛行于清代早期,遍及延平府东北部(今三明、南平一带),以沙县为代表。与追求繁复的闽南工不同,沙县工艺融合了中原特别是晋地造像风格,刻画简练直快,古朴豪迈,仿佛以刀代笔,糅合了文人的审美和想象,具有独特的雕刻艺术风格。

雕花

制作木雕造像,要经过相木、阴干、焚香、开料、刨光、勾画、成胚、扞光、留空、打磨、上漆、装藏等工序。闽地造像以木雕为主要胎体,运用传统的漆线雕工艺,以砖粉、大漆、桐油混合调制的漆土制成漆线缠绕堆叠成图案,包括打磨、调漆、制线、盘结、上油、安金、敷彩和修缮等步骤,工艺精细。比如,盘结,匠人面对描好的粉底,左手持缠绕好的漆线,慢慢转动,一点点释放,右手持工具,引导,按压,固定,切割,让漆线勾勒出图案,盘结宛如天成,就像从木雕中自然生成一般。

袖腰裙摆漆线雕 沙县“山林多,故饶竹木之利”,出产优质木料、漆原料,又有不少技艺精湛的木雕师、漆工,由此形成了沙县工技艺,从明末到清代一直传承。 “以前,在我家乡夏茂许多庙宇都有很好的木雕造像。”沙县收藏协会会员罗维炎说。 沙县工艺造像,主要以观音、关公、八仙,以及当地的太保公、土地公为主。其造像开脸端庄雅致,衣纹流畅,姿态生动,气韵十足,刀工细腻而不繁,工艺技术兼具文人审美和宫廷风格,漆质用料极为讲究,多采用沙县周边优质漆原料,辅以当地成熟的漆艺工艺,造像精美耐看、易保存。

乡贤藏家助力“县宝”回归 何以现在沙县工造像越来越少呢?行家分析,沙县工造像大漆制作工序漫长繁复,制作成本高,清末匠师越来越少。“文革”时期大量造像被焚毁。上世纪90年代沙县工造像引起了收藏界的关注,有外地文物贩子坐镇沙县收购,当地传统造像大量流失,其中有不少流向台湾,还有的流到国外。

这尊明代晚期漆线木雕观音立像,曾流失海外上百年,后来被一位福州藏家拍得购回。今年10月沙县一中百年校庆,校友特地举办收藏展为母校庆生,有位校友借来这尊观音像展出。李志强发现这件稀世国宝后,便向沙县乡贤黄绍键、郑阿秀夫妇介绍其独特价值。夫妻俩不忍文物外流,决定个人出资买下这尊沙县的民间国宝,捐赠给沙县区博物馆永久收藏。

由于诸多原因,很多保存完整的古代大型木雕佛像都散落海外,成为世界各大博物馆镇馆之宝。此次这尊明代晚期漆线木雕观音像回归,使沙县区博物馆添了一件重量级镇馆之宝。

藏家捐赠丰富沙县宝库 福建、浙江、广东是我国三大木雕重要产区。福建各地传统民居、庙宇等除了造像外,还有大量木雕精品。闽南地区以泉州建筑木雕为主,带有海洋文化的闽南特色;闽北地区以三明为主,形成内陆地区的建筑木雕特色。沙县民间就有不少精美的木雕。

此次,黄绍键、郑阿秀夫妇还捐赠了清代春江水暖鸭先知纹、指日高升纹、鹤报平安富贵纹和文运昌盛富贵有余纹等四扇木雕门板。细看这套精品,草龙、夔龙、螭龙刻画生动,鸭鹤羽毛纤毫毕现,蝙蝠小工极其精细,属难得的上品。

此次捐赠藏品丰富。沙县籍著名收藏家吴家豪捐赠汉代琉璃谷纹璧;罗维炎捐赠北宋白舍窑观音盖瓶、明代龙泉窑青釉碗、晚明景德镇窑青花缠枝花双喜炉等15件文物;吴柳凤女士捐赠插队夏茂公社洋元大队使用的锄头、长征串联使用的水壶、挎包、“上山下乡”五十周年纪念章、纪念围巾;冯民光、冯民荣、冯民健兄妹捐赠1949年1月10日淮海战役纪念章、1949年4月21日渡江胜利纪念章、解放战争时期背包带等14件文物。

罗维炎至今已向沙县区博物馆捐赠了三批次72件文物。下一步他将向馆内的沙县小吃博物馆捐献一批古代餐具,其中有两件国家三级文物。

此次文物捐赠,拓宽了沙县区博物馆藏品的丰度和厚度,将吸引更多的群众走进博物馆,了解沙县的历史与文化,感受沙县千年古县的魅力。

12月7日,一年一度的沙县小吃节开幕,沙县区博物馆举行文物藏品捐赠仪式,接收明代晚期沙县工漆线木雕观音像、清代四扇花板等37件文物,其中明代晚期沙县工漆线木雕观音像,堪称明代闽工佳作。这件沙县民间国宝曾流失海外,如今在热心人士、沙县收藏家助力下,荣归故里。区领导及相关人士到场见证这位400岁的“老沙县”入馆安居。

敷彩“把金”工艺

“这尊观音像雕花立体,就连手指的关节刻画都栩栩如生。”沙县收藏协会会员李志强是位医生,眼光相当专业。

雕花

沙县工艺造像,主要以观音、关公、八仙,以及当地的太保公、土地公为主。其造像开脸端庄雅致,衣纹流畅,姿态生动,气韵十足,刀工细腻而不繁,工艺技术兼具文人审美和宫廷风格,漆质用料极为讲究,多采用沙县周边优质漆原料,辅以当地成熟的漆艺工艺,造像精美耐看、易保存。

何以现在沙县工造像越来越少呢?行家分析,沙县工造像大漆制作工序漫长繁复,制作成本高,清末匠师越来越少。“文革”时期大量造像被焚毁。上世纪90年代沙县工造像引起了收藏界的关注,有外地文物贩子坐镇沙县收购,当地传统造像大量流失,其中有不少流向台湾,还有的流到国外。

这尊明代晚期漆线木雕观音立像,曾流失海外上百年,后来被一位福州藏家拍得购回。今年10月沙县一中百年校庆,校友特地举办收藏展为母校庆生,有位校友借来这尊观音像展出。李志强发现这件稀世国宝后,便向沙县乡贤黄绍键、郑阿秀夫妇介绍其独特价值。夫妻俩不忍文物外流,决定个人出资买下这尊沙县的民间国宝,捐赠给沙县区博物馆永久收藏。

福建、浙江、广东是我国三大木雕重要产区。福建各地传统民居、庙宇等除了造像外,还有大量木雕精品。闽南地区以泉州建筑木雕为主,带有海洋文化的闽南特色;闽北地区以三明为主,形成内陆地区的建筑木雕特色。沙县民间就有不少精美的木雕。

此次,黄绍键、郑阿秀夫妇还捐赠了清代春江水暖鸭先知纹、指日高升纹、鹤报平安富贵纹和文运昌盛富贵有余纹等四扇木雕门板。细看这套精品,草龙、夔龙、螭龙刻画生动,鸭鹤羽毛纤毫毕现,蝙蝠小工极其精细,属难得的上品。

此次捐赠藏品丰富。沙县籍著名收藏家吴家豪捐赠汉代琉璃谷纹璧;罗维炎捐赠北宋白舍窑观音盖瓶、明代龙泉窑青釉碗、晚明景德镇窑青花缠枝花双喜炉等15件文物;吴柳凤女士捐赠插队夏茂公社洋元大队使用的锄头、长征串联使用的水壶、挎包、“上山下乡”五十周年纪念章、纪念围巾;冯民光、冯民荣、冯民健兄妹捐赠1949年1月10日淮海战役纪念章、1949年4月21日渡江胜利纪念章、解放战争时期背包带等14件文物。

罗维炎至今已向沙县区博物馆捐赠了三批次72件文物。下一步他将向馆内的沙县小吃博物馆捐献一批古代餐具,其中有两件国家三级文物。

此次文物捐赠,拓宽了沙县区博物馆藏品的丰度和厚度,将吸引更多的群众走进博物馆,了解沙县的历史与文化,感受沙县千年古县的魅力。

新媒体编辑:曹珂