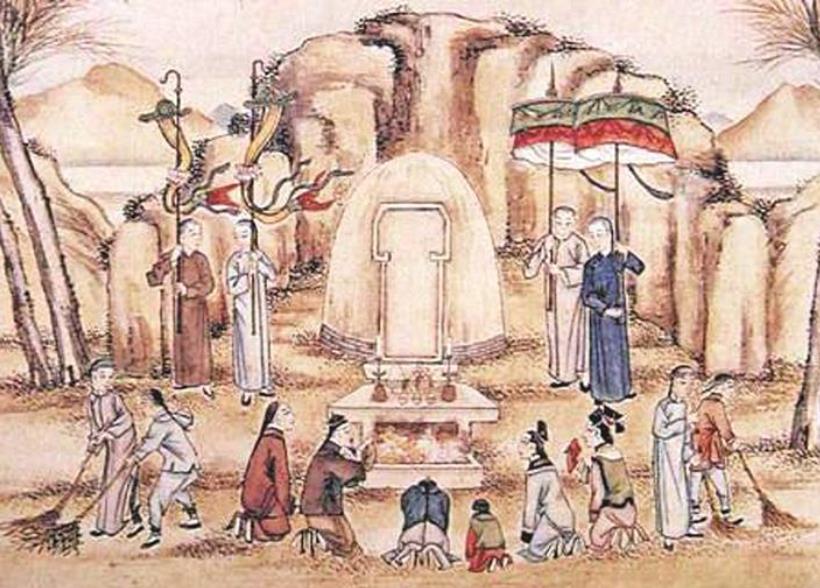

带上酒食果品等物,到墓地供祭先人,表达孝道……清明节扫墓缅怀先人,是节日里的主要内容之一。大田人扫墓分两个时段进行,清明时节和冬至前后,清明“祭扫坟墓,牲醴之外,用青树叶染秫米,做饭团。祭毕,以楮钱挂树”“白露不用青叶,只用饼粿而已”。

明朝嘉靖十四年(1535年),大田建县,土地、人口从延平府、漳州府和泉州府的尤溪、永安、漳平和德化四县划出,文化多元,风俗因地、因时变化不一。在这个雅称“田阳”的山区县,土生土长的本地人多“秋祭”,当下清明节扫墓者,基本为中华人民共和国成立初期南下干部后代等“新移民”,部分为当地的少数民族。

在明朝万历年间编纂的《大田县志》里,《节序》记载的清明节俗仅“祭墓”二字,今人无法探知其时真实状况。同时代编纂的《八闽通志》里,福州人清明节“郡之富室大姓,多有赡茔田。每岁寒食,必祭墓下,祭毕,乃合族人燕饮,款洽竟日,亦尊祖睦族之道也”,“祭墓”并“合族人燕饮”,与今日大田本地的风俗一样。

民国版《大田县志》延续了清康熙版的记载,“清明拜墓,牲醴外,用青树叶和秫米为团。祭毕,以楮钱挂树间。白露饭粿不用青叶。”清代以来,大田人清明扫墓祭品用“青饭”,秋祭为“饼粿”“饭粿”。康熙时期的“饼粿”、民国时期的“饭粿”,都是米粿,即用蒸熟的粳米饭在石臼里杵成团,再用手工制成饼状。

至于米饭团“青叶”,《八闽通志》有注解。“青饭,民俗。上巳日,取南烛木茎叶捣碎,渍米为饭,染成绀青之色,谓日进一合,可以延年。南烛木者,冬夏常青,《本草》:‘吴、越多有之。’”

从资料记载可知,大田民间的扫墓在清明和冬至两节古今都有。扫墓时,人们把“一刀”土纸折叠剪成长条状,再用细麻丝捆扎在墓地砍下的细竹或树枝顶端,插到墓穴上方的山上做标志物“墓头旗”,随风飘舞。

在当代,本地的大田人清明没有过节,也不扫墓。民间俗称“做清明”,指的是在农历“三月三”这天吃艾粿或青饭,风俗延续了古代上巳节的文化遗存。究其因,跟南方的气候和物产有关,秋冬季天气干燥,山上草木凋零,便于清理墓园,第二年新长的草木相对稀疏。

“礼俗代有变更,有旧有而今无者,有旧无而今有者。”诚如民国版《大田县志》编者按。

1996年,中华人民共和国成立后的首部《大田县志》编纂出版,《节气习俗》记述了清明节活动的新变化。“清早,乡村的妇女上山采茶叶、树叶制茶喝,以清肝明目。中华人民共和国成立后,机关干部、中小学生祭扫烈士(墓),缅怀革命先烈。”《节日习俗》记录:“农历三月初三日,文江、前坪、湖美、上京等有吃‘青饭’(糯米浸‘青饭草’汁后,蒸熟过炒)、艾粿之俗。畲族村民则煮乌米饭祭祖。”

2018年,第二部《大田县志》在《节日与节气习俗》里描述清明。“清明日多有踏青、扫墓、祭奠先人习俗。奇韬一带,女儿出嫁而不生育者,于清明节当日回娘家,娘家人挖竹笋1颗、买猪肚1个、白花1朵给女儿带回夫家,俗称‘换肚’,寓意有助于女儿生育。其他农村也有此俗,但时间不一定在清明节当日。20世纪50年代以后,单位、学校组织干部、师生祭扫烈士墓,献鲜花,缅怀先烈,开展爱国主义教育活动。2008年起,国家将清明节定为法定节日,放假1天。”

新媒体编辑:王丽华