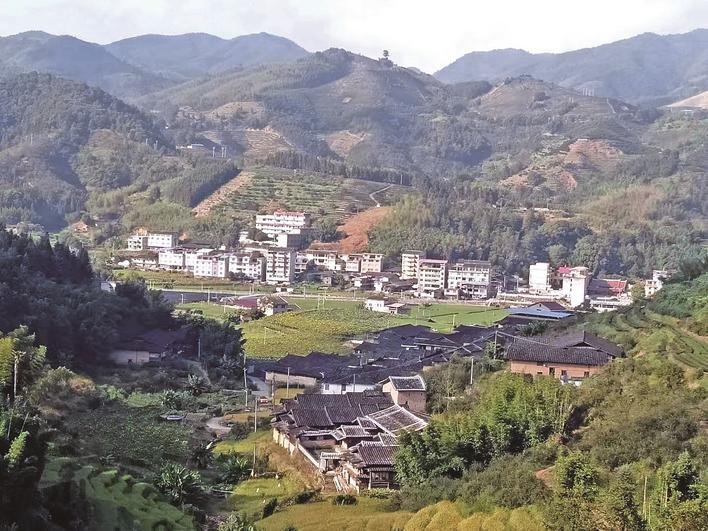

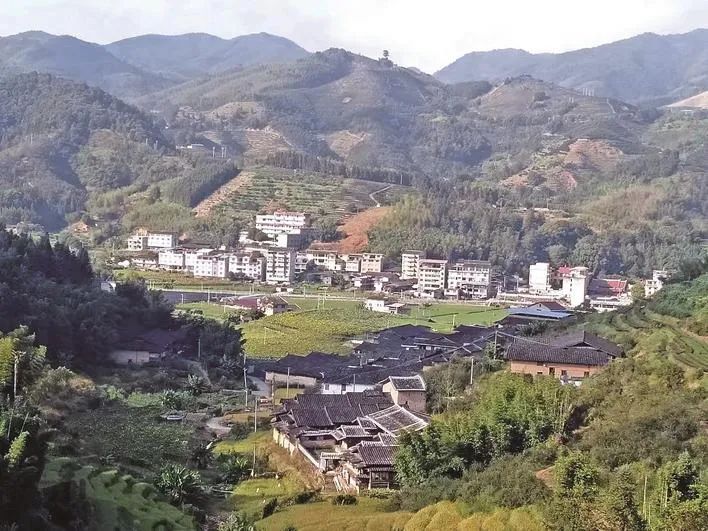

台溪,是去我家乡必经之路,也是乡政府所在地。原村名低溪,又名富山、低洋,旧属二十五都,清末民国初期雅化为台溪。

台溪村东与溪尾乡大宁村交界,西与桃坪村相毗邻,南面是盖竹村,北面与城关连山连水,位于乡政府所在地,是中央苏区村,交通便利,距县城仅17公里。南宋时期有仙游傅氏来此开发,择形胜之地,聚族而居。宋时台溪区域属常平乡和顺里。

台溪村全景

台溪村不仅古厝富有特色,廊桥也十分出名。台溪有一座廊桥,名曰“观音桥”,位于台溪村水尾。始建年代最早追溯于南宋开庆元年(1259年),为台溪傅氏始祖韦甫公二子千六公牵头所建,因桥中供奉“观世音菩萨”,所以又称“普济桥”。该桥于清康熙五十七年(1718年)修建,后几经兴废,几度重建,1917年又遭土匪焚毁,1927年在原基础上复建后保存至今,已有一千多年历史。该桥占地面积约400平方米,建筑面积约300平方米,结构为单孔木伸臂平梁廊屋桥,东西走向,廊屋面阔九开间,进深4柱,全长约33米,宽6米,孔跨17.5米,为悬山顶穿斗抬梁式木构架。两侧桥墩底部由石头垒砌,上面用老杉木重叠延伸七层,再用12根硕大杉木横架两岸,桥屋顶正中原先建有葫芦顶歇山式装饰建筑,后重建时改为单一木质双坡顶结构。桥头左侧建有庙宇,供奉“伏虎禅师”“南朝大帝”“卢公”三位神明,桥屋里两边设木条长凳,外侧置遮挡风雨板,是步行年代尤溪县城通往闽南地区以及永泰县的必经之路。自古以来,“观音桥”一直作为台溪周边地区百姓的圩场,热闹非凡,目前已列入全国三次文物普查重点古建筑。

如今,傅树华团队制作不同的菜品模型有7000多种,库存将近2万盘,离台溪村五华里左右的莒洋村有其生产基地。傅树华亲手打造的“宋元海丝宴”也被国家博物馆收藏,为国家文物局所记载。

台溪陈氏始祖据说是“三藩之乱”时期从龙岩永定逃到台溪,陈姓祖先当年以打铁为生,而铁匠因为会打刀枪到处受追赶,无奈只好先逃到尤溪城关,于清康熙五十四年(1715年)从尤溪城关迁入台溪坑底,择地而居。有一次在暗宫听卦,听说到在洋头后坑底建房子不错,于是就在后坑底建祖房,名曰颍川堂,占地1700多平方米,从康熙五十四年至今,历经十七代,大部分在坑底小村庄中。

1934年,由红七军团团长寻淮洲、政委乐少华、参谋长粟裕等率领的中国工农红军北上抗日先遣队于1934年7月初抵达台溪,开始,当地百姓纷纷躲藏,甚至关门避让部队士兵。

红军途经村道台溪双兴堂、枣山堂、乾建堂、梨峰堂、曲斗洋、下乾兜、得水堂、普济桥等地,所到之处对老百姓秋毫未犯,他们吃自带干粮,打地铺,有的战士甚至露宿草地,这些情景当地百姓看在眼里,出于好奇,有些胆大的主动试探性地接触红军。

几天后,部队开拔,一个月后,红军又回来了,他们肩背粮食、盐、炸药等,这股部队在台溪强扎了整整一个月。

一些年轻的红军领导均住在双兴堂,因双兴堂共有360个房间,他们将指挥部也设在那里,解决了绝大部分士兵留宿野外的处境,他们平时也到百姓家中了解生活情况,并向群众宣传革命道理,一些房子外墙至今仍留下“打倒帝国主义、打倒国民党反动派!欢迎当地群众自动起来组织苏维埃政府、消灭封建势力、反对日本帝国主义”等铮铮有力的宣传标语。

红军在台溪期间,通过群众了解到,当地有位叫傅祚延的绿林好汉,专干劫富济贫的事,群众对他印象不坏,傅祚延拥有千把人的队伍和一家兵工厂,有一定的势力,国民党卢兴邦曾多次收编不成,红军来台溪后,傅祚延当即送给部队白银万两,并且还无偿送些弹药等,得到了红军的肯定。

事后,卢兴邦得知此事,多次派兵围剿,激战数日后,最后在南平、樟湖坂一带惨遭国民党重兵围剿,终因寡不敌众,败下阵来。

通过这些事件,台溪人民深受革命鼓舞,热情高涨,部队走后,村民傅仰先、傅仰址经常给红军写信,增进鱼水之情,村里傅德汶等一些血气方刚的年轻人自愿参加红军。

在那艰苦的岁月里,台溪人民纷纷组织群众捐钱捐物,全村三十多个村民主动为红军挑担子,一直把红军送到福建龙岩。

抗战时期,台溪共有十多位年轻人参军,其间,傅德漓等六位青年在战斗中为国捐躯。

新中国成立初期,在台溪公社的富山街上,常常听到这样的豪言壮语:“天下兴亡,匹夫有责。匪盗未灭,何以家为?”这句话就是出自傅永坦同志之口。

1931年5月,傅永坦同志出生于台溪新兴堂,是一个有志青年。新中国成立第二年,傅永坦从军,先后任连江县人武部排长、屏南县人武部政治科长,至上校军衔。在扫匪和抢险救灾工作中表现英勇顽强,遵守纪律,出色完成作战任务,多次立功受奖,其指导的团队在多次比武竞赛中取得佳绩。1974年,傅永坦同志参加支农工作,因连续奋战,积劳成疾,最终于3月27日不幸牺牲,被评定为英烈。

采录:阮礽喜 文/图