凭栏·福见三明 | 宁化县越剧团的历史光影

e三明 2025-03-15 17:25:14

阅读

宁化民间有祁剧、采茶戏、木偶戏、越剧等多种戏曲,多为外地传入。期末清初李世熊编纂的《宁化县志·风俗志》就有“而梨园入境,即酣歌浃月,合邑如狂”的记载,描述了当时戏曲演出的热闹场景以及对民众产生的影响。客家人对戏曲的喜爱和接纳,促进了本地戏曲艺术的繁荣和发展。历史上宁化民间业余剧团巅峰时有近百个,在戏曲的百花园里争奇斗艳,此起彼伏,为沧桑的岁月增添了几分绚丽。越剧团传入宁化时间虽然较晚,却幸运地得到了政府的扶持,且深得群众的喜爱,于是迅速在宁化大地生根发芽、开花结果,在当地曾风行半个多世纪。从繁华到落寞,宁化县越剧团见证了一个时代的变迁。

越剧是发源于浙江嵊州的地方戏,也是中国五大剧种之一。它是怎样进入宁化的?1953年11月,浙江嵊县(今嵊州)越剧行家吕梦希在福建松溪县创办了“姐妹”越剧团,因戏演得好,名气很大,1954年被沙县文教局挖走,成为沙县越剧团。吕梦希是松溪县戏院的股东之一,“姐妹”越剧团的离开,导致戏院演出和收入受到影响。为此,吕梦希派人回嵊县重建了一个越剧团,因新团有三名吃苦耐劳的退役军人,剧团便以学习和发扬五星红旗下人民军队和退役军人无私奉献精神为内涵,将剧团取名为五星越剧团。五星越剧团到达松溪后,因人员增多,开支很大,在松溪无法长久生存,便迁往大田县。剧团在大田也遇到同样情况,数月后又迁往宁化。1955年,五星越剧团经永安、连城进入宁化,县委、县政府十分重视,对剧团演职员进行了妥善安置,让他们在宁化城关下东门礼堂(今翠园戏台附近)安营扎寨,并以此为基本剧场进行文艺演出。1955年11月,省民间职业剧团登记时,五星越剧团在宁化登记注册,名为宁化县五星越剧团,直属宁化县文教科,属于“事业单位、企业管理”的文艺机构。1956年,宁化县五星越剧团更名为宁化县越剧团,县政府正式任命施妙英为团长,唐鼎任副团长,按照党的文艺路线,对越剧团进行“整顿、巩固、充实、提高”。同时大胆引进人才,从浙江请来了花旦姚月英、周洁,又从上海请来了特约花旦邓月香、小生筱美英等四大台柱。阵容和实力的增强,让剧团一时风光无限。1959年2月,宁化、清流两县合并成立清宁县,剧团更名为清宁县越剧团(1961年8月两县分置后恢复为宁化县越剧团)。1959年,由唐鼎编剧的中型现代戏《友谊花》,代表龙岩专区参加福建省第三届戏曲观摩演出,获三等奖。1960年,演员周松娟等人入选龙岩专区代表队参加福建省首届青少年演员、学员会演,周松娟(小生)主演的《穆柯寨》获好评。剧团趁热打铁,添置了布景、服装等设备,两次进军广东梅州、潮汕地区,场场客满,声誉大振,迎来了越剧团的第一个春天。以1962年为例,剧团全年演出327天,370场,观众19.9万余人,演出地点包括宁化城乡、三明和永安、清流、连城等地,演出的剧本剧目有《劈山救母》《唐伯虎》等44个,幕表戏剧目有《沉香扇》《秦香莲》等53个,全年营收5.9万元,年盈余达3.5万元。过去,戏剧演出有剧本戏和幕表戏之分。剧本戏是一种有着完整、详细书面剧本的戏剧形式,剧本通常包括人物的台词、动作、表情、场景的详细描述、情节的起承转合等诸多细节。而幕表戏则是演员围绕剧本提纲,从唱词、说白,到声腔和表演,再到舞台调度,即兴发挥,灵活机动,可长可短。这种表演形式历史悠久,汉唐时期的“角抵戏”就是即兴表演的一种。新中国成立后,在20世纪50年代通过戏曲界的“三改”(即改人、改制、改戏)运动,戏剧演出的形式逐步向剧本制过渡,到20世纪60年代初,幕表戏一般只在民间业余剧团中出现,正规剧团是不演幕表戏的。但因当时宁化县越剧演出市场十分火爆,短时间又创作不出更多的剧本剧目,为了满足市场需求,剧团只好推出幕表戏。“文革”开始后,剧团受到很大影响。1969年11月,宁化县越剧团被撤销,剧团演职员被下放到安远公社接受贫下中农再教育,部分演职员加入了刚成立的宁化县文艺宣传队。改革开放的春风,让蛰伏多年的越剧团重新绽放。1979年7月,宁化县文艺宣传队被撤销,恢复了宁化县越剧团建制。为尽快让越剧团焕发生机,县文化主管部门派员赴浙江嵊县(今嵊州)、上虞县(今绍兴市上虞区)等地先后招收演员与乐队演奏员共100多人,采取“三边”(边培训、边演出、边提高)措施,排练演出了《秦香莲》《三请樊梨花》《梁山伯与祝英台》等100多本古装戏,奔赴本省及浙江、江西、广东等地演出,受到各地专家和广大观众的一致好评。

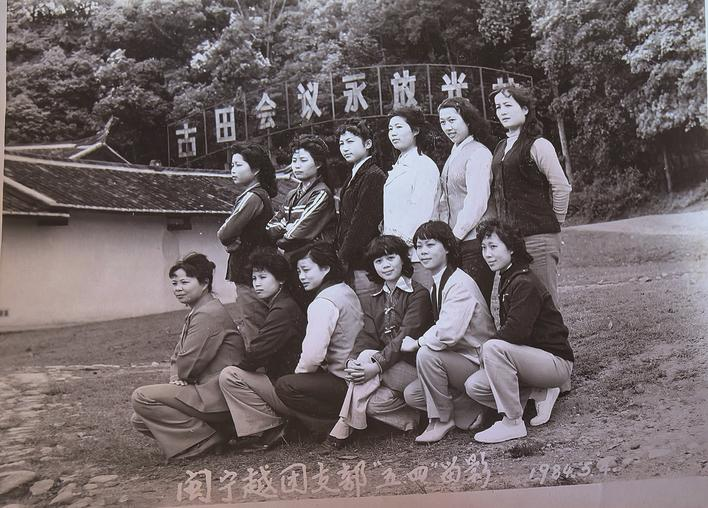

有人说,20世纪80年代是一个伟大的年代,改革开放的春风携着希望,吹开了经济发展的繁花,如烟火般照亮了华夏大地。在这个烟火绽放诗情迸发的年代里,宁化县越剧团也迎来了职业生涯的第二个春天。曾任宁化县越剧团团长、三明市政协委员的退休干部竺爱芹回忆说,当时演员青春亮丽,朝气蓬勃;节目推陈出新,捷报频传。从1981年起,宁化越剧团编排的《双玉燕》《群乞图》《青云剑》等剧目连续多年参加三明市文艺汇演,年年获奖。“台上一分钟,台下十年功。”文艺创作是艰苦的创造性劳动,来不得半点虚假。首先是基本功的锤炼。竺爱芹回忆,剧团青年演员每天都必须晨练,无论风霜雨雪,五点半准时起床,六点钟练嗓子,六点半到七点半练形体基本功。包括腿功:正腿、旁腿、虎跳、翻跟头等;腰功:下腰、倒立、鹞子翻身、卧鱼等;台步:旦角走内圈,生角走外圈,旦角步子要迈得小步走得快,小生步子则要大。圆场步是最基础但也是最不能马虎的功课,演员出场一亮相,就是圆场,就能看出功底。戏曲是综合的艺术,手眼身法步缺一不可,在台上一个转身,一个步子处处见功夫。每天的基本功练完,大家的头发和衣服早已被汗水打湿。1984年5月越剧团共青团员在古田会议旧址合影留念年复一年,日复一日,青年演员们从不叫苦叫累,因为她们知道,这些汗水不会白流,它将蝶变为舞台上的精彩表演,为观众诠释戏剧之美。其次,就是专业文化知识的学习。越剧是一种具有深厚文化底蕴的艺术形式,越剧演员通过学习专业文化知识,可以更好地理解越剧这门艺术的起源、发展和演变,更好地把握剧本的主题、情节冲突和人物性格,提高表演技巧。在剧团,老一辈艺术工作者通过传、帮、带,把自己的知识和经验传递给年轻演员,悉心扶持并不断强化演出实践锤炼,让含苞欲放的花蕾绽放出绚丽夺目的光彩。此外,青年演员还要注重身心健康的维护,逐步学会心理调适,建立良好的心态来面对批评和挫折,持续提升自己的表演水平。戏剧大师曹禺曾经说过:戏比天大。这句话的含义,就是说戏曲工作者要坚持艺术至上,恪守职业道德,做胸中有大义、心里有人民、肩头有责任的戏曲人。在宁化县越剧团,“戏比天大”的理念深入人心,这得益于剧团严格的规章制度。越剧团都是女演员,小生也是女生扮演的,20世纪80年代初,剧团一年300天左右都在演出,演员遇到家里有事也无法请假,结婚生完孩子,产假一到期,就要参加演出。有一次,主要小生演员黄慧英回浙江老家生孩子,孩子刚满月,接到领导要求返回的电话后,她就马上从浙江嵊州赶回宁化参加演出。在炎热的夏天,穿上厚厚的古装服,舞台灯光一照,全身炙热难耐。演员演武打戏时,经常会晕倒在台上。遇上这种情况,剧务只能马上拉上幕布,让演员喝口水清醒一下,然后揭开幕布继续演出。演员有时身体不舒服,也要带病坚持演出,经常是先在台下挂点滴,轮到上场时再拔掉点滴上台,直到演出结束。事物总是一分为二的,生活有起就有落。改革开放后,电影、电视、流行音乐等新兴文化娱乐形式大量涌现并迅速普及,人们有了更多的文化消费选择。对于传统戏曲这种相对古老、程式化的艺术形式,人们参与消费的意愿逐渐降低,导致传统戏曲的市场份额不断被挤压。与许多地方一样,宁化县越剧团也逐渐陷入了观众减少、市场萎缩、经费不足、人才流失等困境。到了20世纪80年代中后期,越剧团每况愈下,演出入不敷出,需要政府财政补贴才能维持下去。1988年11月,福建省开展专业艺术团体“双轨制”改革,全省只保留15个专业艺术团体,其他全部或关、或并、或转为集体办、企业办和个人办,宁化县越剧团在省定“关、停、并、转”之列。宁化县政府通过广泛征求意见,决定保留机构体制,人员工资省财政拨补部分由县财政安排解决。越剧团虽然保留了下来,但由于受客观因素的影响,演出市场严重滑坡,事业发展困难重重。为了帮助越剧团走出困境,县文化局派出干部驻团协助工作,剧团也采取歌舞和越剧交叉演出等措施吸引观众,但终难挽回大局。1994年8月,宁化县委、县政府根据宁化和整个文化行业的实际情况,决定采取馆团合一的方法,将越剧团合并到县文化馆管理,后因意见不统一,最后不了了之。1997年8月,剧团就地休整,全体演职人员领取原工资的80%,演出处于停摆状态,直到2001年9月,剧团重新恢复演出。2007年10月,剧团正式解散,在宁化文艺舞台上活跃了50多年的宁化县越剧团从此成为历史。

文字:戴长柏

图片:资料图

新媒体编辑:邓怡虹