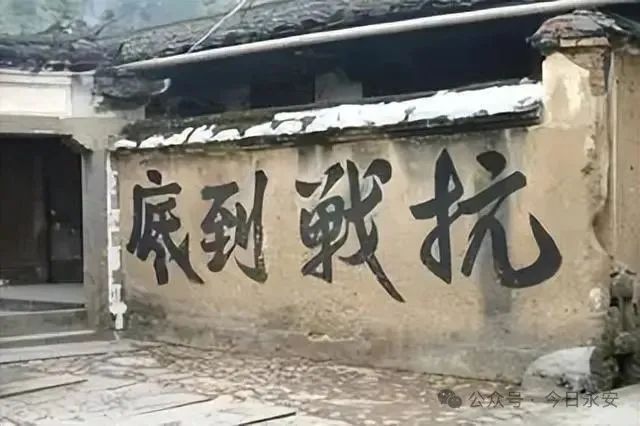

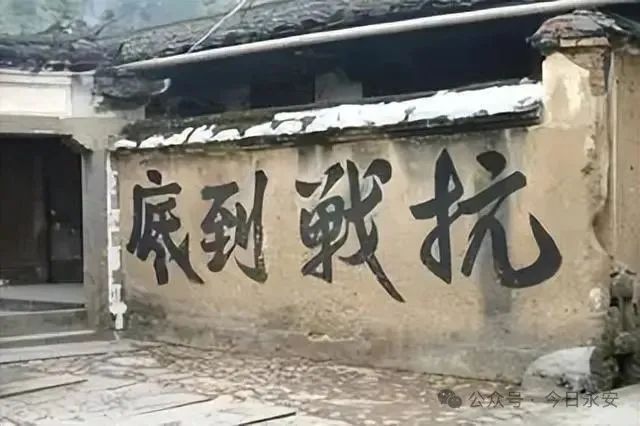

伟大的抗日民族解放战争,在中国现代史上是一个极其重要的时期。作为反映这一特定历史时期和特定历史环境的进步文化,在中国现代新文化运动史上,同样是一个极其重要的发展阶段,应该有它光彩的一页。 ▲永安抗战文化遗址群 永安抗战进步文化活动贯穿整个抗战时期,是在血与火的年代里的夹缝中生存与发展。这期间,它所处的环境十分险恶,不仅遭受着日本侵略者的狂轰滥炸,更主要的是还遭受着国民党顽固派在政治、经济、文化等种种压迫和摧残。广大文化战士在中国共产党的领导下,高举抗日民族统一战线的旗帜,讲究斗争策略,依靠进步势力,团结中坚力量,与顽固派进行艰苦的斗争。他们为着民族解放和民主事业顽强战斗,卢茅居、羊枣等为此献出了宝贵的生命,“在大时代门前奠下了自己的鲜血”。因此,永安抗战进步文化活动受着空前的灾难,也获得了空前的发展,其历程艰难而壮丽。它是抗战时期闪耀在东南半壁的一簇用生命和鲜血培育出来的文化奇葩。 永安抗战进步文化活动具有强烈的时代感和鲜明的倾向性。它的全部活动,充分体现了中国共产党在这一时期的路线和政策,始终坚持抗日、团结、民主这个方向。永安读物发表的大量文章和文艺作品,控诉了日本侵略者的残暴罪行以及给中国人民带来的空前灾难;热情歌颂了前方浴血抗战的将士,后方劳动建设的大军及沦陷区人民不愿作亡国奴而奋力抗争的英勇事迹;正确分析了抗日战争和世界反法西斯战争的形势,指明人类光明前途,坚定胜利信心;无情揭露了汉奸特务投降卖国、为虎作伥的卑劣行径和顽固派消极抗战,积极反共的险恶用心;抨击国统区种种黑暗现实,鞭挞奸商、猾吏、豪绅、地主营私舞弊、欺压人民的丑恶现象;热情介绍苏联社会主义革命和建设成就;传播马克思列宁主义理论和民主革命思想;宣扬政治民主和妇女解放等等。他们讴歌抗日,赞颂光明,宣扬“庄严地工作”;同时,也用犀利的解剖刀,把现实生活中的黑暗,把“荒淫与无耻”,鲜血淋漓地展现在人们的面前。抗战进步文化饱含着无数人民的血和泪,它比历史上任何时期的文化都更接近于现实生活,更贴近人民大众。它代表了亿万人民的心声,起到了教育人民、团结人民、打击敌人、推动抗战胜利的巨大作用。因此,抗战进步文化活动,是伟大抗日战争的一个有机组成部分,它在中国新民主主义革命史上有着重要的地位。 永安抗战进步文化活动与重庆中心文坛,及桂林、成都、昆明、曲江等重要文化据点,起着互相配合、遥相呼应的作用。当时设在重庆的中共中央南方局,在周恩来等老一辈革命家的亲自领导下,在文化这一重要战线上灌注了不少心血,领导和推动了整个国统区抗日进步文化运动。永安与重庆中心文坛及桂林等文化据点,通过各种渠道,有着广泛而密切的联系:一是互相设立文化分支机构,业务往来频繁,特别是新闻、出版、发行界往来尤为密切;二是文化人士互相流动,信件往来不断,永安不少刊物辟有“文化消息”“学术界动态”“作家短简”等专栏,经常介绍各个文化据点的讯息;三是文学作品交叉发表,并注意加强文学作品评价和书刊广告宣传;四是在一些重大活动上互相声援,遥相呼应。如《新华日报》举行“义卖献金日”活动,几次文艺理论论争,批判“与抗战无关”论和“战国派”文学,声讨汪伪投降卖国罪行,开展女权问题争论,桂林“秦似出走事件”,冯玉祥发动“白沙献金”运动,筹募基金援助贫病作家,延安文艺座谈会精神的传播和讨论,抗战后期广泛的民主运动等等,当时在永安都有强烈的响应,并发表了大量文章。由于各地进步文化界的紧密联系、互相配合,在斗争中加强了团结,使以重庆为中心的整个国统区文化界结成了一个整体,并“始终善于灵活作战,迂回曲折,此伏彼起,乘虚伺隙,互相呼应,终于能够冲破了反动派的压迫,击垮了一切反动的文艺活动,而打了胜仗。”(茅盾《在反动派压迫下斗争和发展的革命文艺》)。永安是整个国统区抗日进步文化运动在东南的一翼,是一个重要的文化据点。它的历史作用是应该受到应有和充分重视的。 永安抗战进步文化活动给社会科学的各个领域留下了一份弥足珍贵的文化遗产。如羊枣的军事政治论文,当年曾被誉为同著名的军事评论家美国的麦克斯·威尔纳和伊利奥林少校、英国的佛勒少将及李特尔哈特上尉齐名。至今对研究第二次世界大战史仍有很高史料价值。王亚南的经济科学理论,不仅丰富了马克思主义经济学说的宝库,具有一定的国际意义。即在改革开放的今天,亦有助于我们研究和理解旧中国的国情,为建设具有中国特色的社会主义,提供理论上的参考。还有郭沫若等的有关考古学著作,张天翼、王昆仑等人史学研究的论著,邵荃麟、冯雪峰、黎烈文等一批作家的新闻学、文艺学等方面论文和作品,不仅在当时是战斗的武器,在今天仍然具有较高的学术价值。这些作品,“有着充实的内容与生龙活虎的精神”,“它保留下一个伟大民族在苦斗中的血肉与呐喊,保留下人类最善的希望与进步的脚迹”(《〈现代文艺〉发刊词》),它镌刻下了中华民族革命文化的丰碑。 永安抗战进步文化活动培养了一批新生力量和文化新军。伟大的民族解放战争为新文化开拓了肥沃的土壤。随着京、津、沪的相继沦陷和武汉的失守,文化局促于少数大都市的现象有了根本改变。大批进步文化人士为拯救民族危亡,响应“文协”号召,深入战地、农村,投身抗战洪流,把视野伸到了广阔的领域,去垦植大片贫瘠荒凉的土地,在那里辛勤耕耘、播种、开花、结果。永安就是在这个时期垦植的一块园地。当时有一批血气方刚的知识分子和进步青年,如刘金、林子力、余志宏、郭风、张文郁、陈淙谷、陈耀民、陈炳岑等,在老一辈作家、学者的精心培育下逐步成长,他们不仅是当时进步文化活动的一支生力军,而且后来已成为各文化艺术部门的骨干,在各条战线上发挥着重要作用,有的现在已成为知名的专家学者,还有更多的爱国青年,经过永安进步文化的熏陶,受到革命的启蒙教育,在抗战胜利后转到福州、厦门和其他城市,纷纷参加中国共产党领导的革命队伍,成为解放战争时期的重要革命力量,为全国解放作出了新的贡献。

新媒体编辑:林红